আরেক রকম ● নবম বর্ষ পঞ্চদশ সংখ্যা ● ১-১৫ আগস্ট, ২০২১ ● ১৬-৩১ শ্রাবণ, ১৪২৮

প্রবন্ধ

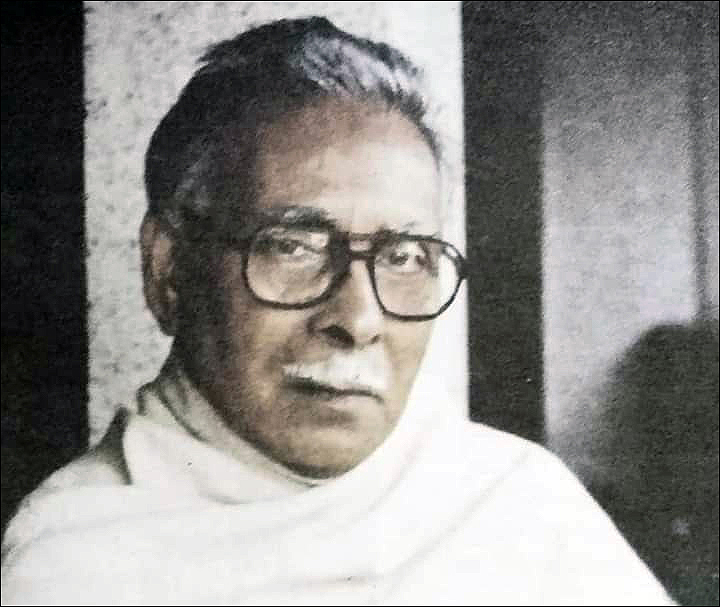

দেশান্তরী মণীন্দ্র গুপ্ত

চিরন্তন সরকার

সুনির্দিষ্ট কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন মণীন্দ্র গুপ্ত, যেগুলো তাঁর প্রজন্মের, তাঁর স্থানকালের মানুষদের ‘বিশ্বাসের জগৎ ভেঙেচুরে তালগোল পাকিয়ে’ দেয়ঃ ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৫-এ জাপানে পরমাণু বোমার নিক্ষেপ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ‘১৯৪৭-এ ভারতভাগ, বাংলা ও পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, খুন, লুঠতরাজ, ধর্ষণ’ (গদ্যসংগ্রহ, ১, পৃঃ ২২৫)।দেশান্তরী হবার দুঃখ মণীন্দ্র গুপ্ত হজম করতে পারেননি। তাঁর সাফ কথা - পরাধীনতার অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ব্রিটিশ শাসনে ‘আস্ত একটি গোটা দেশ কাকে বলে’ সেই উপলব্ধি হত হাওড়া থেকে ট্রেনে চেপে রাওয়ালপিণ্ডি যেতে গিয়ে (গদ্যসংগ্রহ, ১, পৃঃ ১০৭)। ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসারে রেলওয়ের সংযোগব্যবস্থার ভূমিকা নিয়ে বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসনের আলোচনা এ প্রসঙ্গে মনে পড়বে ‘দ্য ইমাজিনড কমিউনিটি’-র পাঠকদের।

একটা কসমোপলিটন সমাজের কথা জানিয়েছেন মণীন্দ্র গুপ্ত, যেখানে ঔপনিবেশিক আমলে চীনেরা সিল্ক বিক্রি করছে, কাবুলিরা হিং বিক্রি করছে, মনিপুরী মেয়েরা বিক্রি করছে সবজি, গোর্খারা পল্টন পাহারা দিচ্ছে - যদিও দেশীয় সমাজেও বিভেদের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু, তুলনায়, দেশভাগ-পরবর্তী উত্তর-ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় খণ্ডিত ভূগোল, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের অবমাননা ও দেশি ধনিকতন্ত্রের কুৎসিত উত্থান মণীন্দ্র গুপ্তকে হতাশ করে। ‘দেশ দ্বিখণ্ডিত হলে প্রাণও দুখণ্ড হয়ে যায়’ - আপত্তির এই প্রধান কারণটি এইভাবে মণীন্দ্র গুপ্ত বিশদ করেনঃ ‘স্বাস্থ্যবান পরিপূর্ণ শরীরের জন্য যেমন দুটি দুটি চোখ, দুটি দুটি হাত-পা, দুটি দুটি ফুসফুস দরকার তেমনি বাঙালি জাতির প্রাণময় অস্তিত্বের জন্য পুব পশ্চিম দুটি বাংলাই ছিল আবশ্যিক’ (গদ্যসংগ্রহ, ১, পৃঃ ১০৭)।

ব্রিটিশ আমলে শুধু কলকাতা নয়, পাঞ্জাবের কেন্দ্র লাহোরও ছিল দেশের সেরা কসমোপলিটন জায়গাগুলোর একটা - শিক্ষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যে ঋদ্ধ। যদিও মণীন্দ্র গুপ্ত লাহোরে সেনাছাউনিতে ছিলেন, তবু সাধারণ শহরের জীবন সম্পর্কে তাঁর ধারণা নিশ্চয়ই ছিল। তাছাড়া, ছাউনি ছিল নানাবর্গের মানুষের সম্মিলনে দেশের এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। এইসব অভিজ্ঞতার ফলে কূপমণ্ডুক হওয়া কিংবা অন্য সংস্কৃতির প্রতি অসহিষ্ণু হওয়া মণীন্দ্র গুপ্তর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবু দেশভাগের ফলে বাঙালির দুর্দশার মতোই লাহোরের মত বহুত্ববাদী সংস্কৃতির কেন্দ্রের ধ্বংস হওয়ার ঘটনাও হয়তো তাঁকে ভাবাত। ফৌজে থাকার সময় তাঁরা কিন্তু দেশভাগ নিয়ে কোনো পূর্বধারণা গঠন করতে পারেননি, সব সংবাদও পেতেন না, তবে একজন পাঞ্জাবি মুসলমান শিক্ষক যে ফৌজে পরিকল্পনা করেই সেসময় দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রচার করছিলেন এবং তার পেছনে হয়তো ঔপনিবেশিক কর্তাদের সমর্থন ছিল - এমন মূল্যায়ন মণীন্দ্র গুপ্ত পরে করতে পেরেছিলেন, সেই লোকটিকে বিলম্বে হলেও চিনেছিলেন ‘দেশভাগ ও খুনোখুনির একজন অগ্রদূত হিসেবে’ (অক্ষয় মালবেরি, তৃতীয় পর্ব, পৃঃ ৮৪)।

পুববাংলার একজন গ্রামীণ মানুষের দৃষ্টিতে মণীন্দ্র গুপ্ত কলকাতাকে বলেছেন ‘খোদ যমপুরী - নরক - হেডিজ - দোজখ - ইনফার্নো’, যেখানে ৪৩-এর দুর্ভিক্ষে প্রথমবার পুববাংলা থেকে হাজার হাজার লোক খাদ্যের সন্ধানে এসে রাস্তায় মরে যায় আর দ্বিতীয়বার দেশভাগের সময় জন্তুর মতো তাড়া খেয়ে ফের পৌঁছোয়, যা-ও বাঁচতে এসে মরাই কেবল (গদ্যসংগ্রহ, ২, পৃঃ ২৩৫)। মণীন্দ্র গুপ্ত যখন জানান, বরিশালি জীবনানন্দ অনেক বছর কলকাতায় থেকেও কলকাতার নাগরিকতা আত্মস্থ করতে পারেননি, সেই গৌরবোজ্জ্বল ব্যর্থতার প্রতি তাঁর প্রচ্ছন্ন সমর্থন আমাদের স্মরণ করায় তাঁর ‘একটু বাড়ির জন্য’ শীর্ষক কবিতার নগর-বিতৃষ্ণ কয়েক ছত্রঃ ‘এ বছর ওকে বড় মনে পড়ছে - ক্রূর শহরের এই নিষ্ঠুর রংবাজি/ বিষের ছোবল মারছে অহরহ - একটু লুকোবার বাড়ি চাই।/ তালগাছপ্রমাণ হর্ম্য যক্ষরক্ষদের - আমরা ঢুকতে পাই না -/খুব শক্ত বাড়ি’( কবিতাসংগ্রহ, পৃঃ ৮৬)। এ কবিতা কিন্তু শুরু হয় পূর্ববঙ্গের গ্রামজীবনের বর্ণনায়ঃ ‘শিশুকাল, পানাপুকুরের মধ্যে ডুবে আছে, বুড়ো আংলা প্রেত, /পচা পাতা, টোকো পানা বুনোনো জলের মধ্যে ওর সবুজ আঁধার/ভোলাবাবা ঘর’ (কবিতাসংগ্রহ, পৃঃ ৮৬)।

মণীন্দ্র গুপ্তর কবিতায় এইভাবে অনিকেত যাপন ও অনাগরিকতার মূল্যবোধকে অনেক সময় দেশান্তরপূর্ব গ্রামীণ অখণ্ড বাংলার জীবন ও দেশান্তর-উদ্ভূত মনস্তাত্ত্বিক পরিচিতিসংকটের সূত্রে দেখার সুযোগ থাকে। পুববাংলার একান্নবর্তী পরিবার থেকে সহসাই উদ্বাস্তু বনে গিয়ে এদেশে এসে নিরাশ্রয় জীবনের মুখে পড়ার যে বিবরণ ‘দেবদাসের জীবন প্রভাত’-এ দেবদাস আচার্য দিয়েছিলেন তা মণীন্দ্র গুপ্ত ‘পরমা’-য় প্রকাশ করেন এবং পরবর্তীতে সে লেখা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময়ও তাঁর সোৎসাহ সমর্থন ছিল। মণীন্দ্র গুপ্তকে সহজেই আকৃষ্ট করেছিল দেশচ্যুত রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরীদের পুববাংলার মুক্তাগাছার বাড়ির বহির্বাটীর আলোকচিত্র, বিশেষত পামগাছে ঘেরা পথ, জলাশয় ও ফাঁকা, খোলা একটি ঘর, যার চালটি পুরো তামার। রমেন্দ্রকুমারের কবিতায় সেই পিতৃপুরুষের ধন খোয়া যাবার বর্ণনা মণীন্দ্র গুপ্ত উদ্ধৃত করেছেন, সে বিবরণ তাঁকেও হয়তো বিহ্বল ও অসুন্তষ্ট করতঃ ‘ক্রমে দিন শেষ হয়ে আসে। / এইবার ফুটে ওঠে সেই দৃশ্য;/তুর্কি এসে খুলে নেয় তামার চৌয়ারি থেকে তামা,/ সেই ঘর, উবে যায়’ (উদ্ধৃত, গদ্যসংগ্রহ, ২, পৃঃ ১৪৯)।অবশ্য ‘এপার বাংলা ওপার বাংলায় মিল দিয়ে মিলনের কবিতা লেখে’ যাঁরা, তাঁদের মণীন্দ্র গুপ্ত ‘মতলববাজ ভন্ড’ বলেছেন (গদ্যসংগ্রহ, ১, পৃঃ ১০৬)। বাঙালির অনিবার্য সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক অভিজ্ঞানসমূহ, যা এই জাতির নির্জ্ঞানেরও নিশানস্বরূপ, তার যে সংক্ষিপ্ত তালিকাটি মণীন্দ্র গুপ্ত দিয়েছেন তা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়ঃ ‘তাদের জাতির স্তরে স্তরে আছে গীতগোবিন্দ, ধর্মপুরাণ, ব্যাধ কালকেতু আর ফুল্লরা, রঘু ডাকাত, শরৎকালের দুর্গাপূজা, ক্ষুদিরামের ফাঁসি, রবীন্দ্রনাথ আর পুববাংলার স্বদেশ থেকে চিরবিদায়’ (গদ্যসংগ্রহ, ২, পৃঃ ২২৪)। মণীন্দ্র গুপ্তের মতে, দেশভাগের আগে সাধারণ বাঙালির সমাজজীবনে যে উদারচিত্ততা ও সহমর্মিতার সংস্কৃতি ছিল, যে সৌজন্য ছিল প্রতিদিনের যাপনে, তা দেশছাড়া, ছিন্নমূল ‘বিধ্বস্ত জনসমষ্টির’ কাছে আশা করাই ছিল বাতুলতা, জীবনের ‘গূঢ় সংস্কৃতি’-র চিহ্নগুলি রক্ষা করার উপযুক্ত সমাজ-প্রেক্ষাপটটি আর রইল না বাঙালিদের জন্য, ক্রমে যা ক্ষীণতর হয়ে এসেছে (গদ্যসংগ্রহ, ২, পৃঃ ২২৪)।

সর্বভারতীয় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বাঙালির ক্রমঘনীভূত হীনাবস্থার জন্যও মণীন্দ্র গুপ্ত দেশভাগকে দায়ী করেন। যে স্বাধীনতা মানুষকে দেশান্তরী করে, তা, তাঁর মতে ‘সোনার পাথরবাটি বা আঁটকুড়ীর ছেলের অন্নপ্রাশন’ (গদ্যসংগ্রহ, ১, পৃঃ ১১০-১১১)। পূর্ববাংলার মধ্যবিত্তরা অখণ্ড বাংলায় জীবিকার জন্য প্রবাসে গেলেও কর্মজীবনের শেষে দেশের ভিটেতে এসে জীবনের শেষটুকু কাটাতেন, তা যতই পরিত্যক্ত, জীর্ণ হোক না কেন।এই জীবনপদ্ধতির প্রতি মণীন্দ্র গুপ্তর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিলঃ ‘যে পরিবেশে, যে নিসর্গের মধ্যে জীবন শুরু হয়েছিল সেখানেই তা শেষ হত।জীবনের একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত পরিক্রমা সমাপ্ত হত’ (গদ্যসংগ্রহ, ১, পৃঃ ১১২)। বলা বাহুল্য, দেশভাগ এই জীবনপদ্ধতিকে অবান্তর করে দেয়।ফিরে যেতে না পারলেও, ‘ষোল বছরের’ যোগ ছিল পূর্ববঙ্গের যে ভূপ্রকৃতি ও মানুষী পরিমণ্ডলের সঙ্গে, তার দুর্মর ভূমিকা অক্ষত ছিল মণীন্দ্র গুপ্তর অন্তর্জীবনেঃ ‘কিন্তু আমি বুঝতে পারি, পুববাংলার ওই জল মাটি আকাশ ঋতু এমন বলীয়ান, এত তার জীবনীশক্তি যে এই বার্ধক্যেও সে আমার মধ্যে স্মৃতির চেয়ে অধিক কিছু হয়ে বাস করছে। এ অনেকটা নাভিতে গর্ভের ফুলের দাগের মতো, যা কখনো প্রাণীকে ছেড়ে যাবে না’ (গদ্যসংগ্রহ, ১, পৃঃ ১১৮)। ‘যখন খুব ক্লান্ত লাগবে, জীবনের শেষে যখন একটি গাছের ছায়ার জন্য, এক ঘটি শীতল জলের জন্য প্রাণ কাঁদবে, তখন যেন গ্রামে বা বনে ফিরে যেতে পারি’ - একথা লিখেছেন যিনি, যে কোনো জায়গা ছেড়ে যেতেই কষ্ট হত তাঁর (গদ্যসংগ্রহ, ২, পৃঃ ৭৭)।

লাহোরে গিয়ে পুজোসংখ্যা 'যুগান্তর' হাতে পেয়ে কলকাতার জন্য হঠাৎ মন আর্দ্র হত, লাহোর থেকে কলকাতায় ফিরে এসেও আবার ‘একটা দূরে রেখে আসা জীবনের কথা’, অর্থাৎ, লাহোরের কথা তাঁকে তাড়িত করত (অক্ষয় মালবেরি, তৃতীয় পর্ব, পৃঃ ৮৮)। দেহেমনে এক-একটা জায়গার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তেন বিচক্ষণ মণীন্দ্র গুপ্ত। আসামের প্রতিও তাঁর এমন আকুতির পরিচয় দেয় ‘ধ্রুবা’ কবিতাটি। পুরোনো জায়গায় ফিরে গিয়ে শেষজীবন কাটানো ও সেখানেই মরে যাবার ইচ্ছে শুধু পূর্ববঙ্গের বরিশালকে কেন্দ্র করেই দানা বাঁধেনি, শিলচরের ক্ষেত্রেও মনোবাসনার রকমটি অভিন্ন। বাস্তবিকই কিংবা মানসযাত্রায় ‘চার যুগ পরে’ ঘাগরা ফলসে ফিরে এসে তাই মনে হয়ঃ ‘নিচে বড় ছায়া।/ গাছের প্রাণের মধ্যে পড়ে গেছি।যদি রেখে যেতে হয়/ এখানেই সাদা হাড় রেখে যাব’ (কবিতাসংগ্রহ, পৃঃ ১১২)। এ থেকে অনুমান করা যায়, দেশের বাড়ি বরিশালের গৈলা, যেখানে জীবনের প্রথম পর্ব কাটে, সেখানকার অনুষঙ্গে কেমন দুর্দমনীয় হতে পারে মণীন্দ্র গুপ্তের প্রত্যাবর্তনের অভিলাষ, অথচ যা পরাস্ত হল। ‘সীমান্ত’, ‘শরণার্থী’ ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার ‘দিনের সীমান্ত’ নামক ‘আমার রাত্রি’-র কবিতাটিকে দেশান্তরী মণীন্দ্র গুপ্তর অভিজ্ঞতার নির্যাস হিসেবেই আমাদের চিনতে উসকে দেয়, যে কবিতায় ছেলেবেলার ‘বোন ভাই বন্ধু’-দের ‘করুণ মুখগুলো’ স্মরণ করেছেন তিনি, যদিও যথার্থ জানেন না তারা কে কোথায় থেকে গেছে, কে কোথায় হারিয়েছে তাঁরই মতো দেশছাড়া হয়ে (কবিতাসংগ্রহ, পৃঃ ৩৪)।

লক্ষণীয়, যে মণীন্দ্র গুপ্ত সাত বছর বয়সে বরিশাল ত্যাগ করে শিলচরে এসেছিলেন এবং নানা ঘাটের জল খেয়ে ফৌজ থেকে কলকাতায় ফিরে দেশভাগের মর্মান্তিক বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করেন, তাঁর মধ্যে তবু সক্রিয় কৃতঘ্নের শোচনা, যদিও তার কারণ স্পষ্ট নয়ঃ ‘বোন ভাই বন্ধু, তোদের দিই নি কিছু/ বনে মাঠে একসঙ্গে দৌড়তে দৌড়তে/ আমি দল ছেড়ে/ উড়ো পাতার পেছনে ছুটে গেছি;/ বিশ্বাসহন্তার মতো তোদের তীরেতে রেখে/ ধাক্কা দিয়ে একলা দূর নৌকোয় ভেসেছি’ (‘দিনের সীমান্তে’, কবিতাসংগ্রহ, পৃঃ ৩৪)। অপ্রত্যক্ষভাবে হলেও এই কবিতাটির সূত্রে স্বাধীনতার অব্যবহিত আগে-পরের দেশান্তরের রক্তমথিত ইতিহাস মনে পড়ে - দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের লাশভর্তি ট্রেন ঘর ছেড়ে অজানা ঘরের সন্ধানে চলেছিল অন্ধযাত্রায়, মেয়েদের শরীরকে বিশেষভাবে টার্গেট করা হয়েছিল যুযুধান দুই পুরুষতান্ত্রিক ধর্মপক্ষের লড়াইতে। খুব সরাসরি ও অবিচ্ছিন্নভাবে আত্মজীবনের উপাদানে ভরপুর যে কয়েকটি হাতেগোনা কবিতা আছে মণীন্দ্র গুপ্তর, তারই একটি ‘পরির ছেলে’ শেষ হয় অকালমৃত মা ও একরোখা বাবার থেকে চিরবিচ্ছিন্ন মণীন্দ্র গুপ্তর শেষবয়সের ভাবনা সম্বল করে, কিন্তু সর্বশেষ বিস্ময়সূচক বাক্যটিকে, কেন যেন, দেশভাগের প্রতিও একটি ইঙ্গিত বলে মনে হয়, ব্যক্তিগত ও সামূহিক একে অন্যের মধ্যে সংক্রামিত, অনুপ্রবিষ্ট হয় সেই মুহূর্তেঃ ‘কেন তাদের একটাই দেশ হল না!’ (কবিতাসংগ্রহ, পৃঃ ১৯৫)।

‘অক্ষয় মালবেরি’ মূলত স্মৃতিতে বাল্যপরিসরের স্থানিকতার পুনর্নির্মাণ, যা দেশান্তরীদের রচনার একটি সাধারণ লক্ষণ। এই পুনর্নির্মাণ স্থানান্তরিত কথককে যেমন শান্তি দেয় অতীতচারিতার সুনির্দিষ্ট চর্চায়, তেমনি উদ্বিগ্ন করে সমসাময়িকতার অনিকেত অস্তিত্বের মহড়ায়। ‘প্রলেপটিক’ - অর্থাৎ হারিয়ে ফেলার পর নবগঠিত আত্মসত্তার সঙ্গে যুঝে উঠে ভবিষ্যৎকে আঁচ করা এবং ‘অ্যানালেপটিক’ অর্থাৎ নির্দিষ্ট স্থানিক-সাংস্কৃতিক পরিসর হারিয়ে ফেলার মধুর পলায়নপর স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরা - সময়ের এই দুটো ভিন্ন আদলই খুঁজে পাওয়া যায় বরং দেশান্তরী মণীন্দ্র গুপ্তর কবিতায় । যাকে মণীন্দ্র গুপ্ত বলেছেন, গর্ভের ফুলের দাগ, তারই টানে শেষ বয়সেও চিন্তায় তিনি যেন হেঁটে বেড়ান তাঁর ছেলেবেলার গাঁয়ের পথে, যা তাঁর কাছে ‘জন্মমৃত্যুর পথ’, তাই স্মৃতিযাত্রার পূর্বমুখী ‘অ্যানালেপটিক’ গতির দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে এই ‘জোনাকি’ কবিতাটি, যদিও মৃত্যুচেতনার সূত্রে তাতে গূঢ়ভাবে ভবিষ্যৎও লিপ্ত থাকেঃ ‘ঘুটঘুট্টি অন্ধকারে গাঁয়ের পথে হাঁটছি।/ এই ধুলো-মাটির রাস্তা আমার সাতপুরুষের হাঁটাপথ,/ আমার স্বর্গনরকের পথ, আমার জন্মমৃত্যুর পথ।/ আল গর্ত খানা খন্দ আমার রোমকূপের মতো চেনা -/ তাই কোথাও হোঁচট খাচ্ছি না, উলটে পড়ছি না’ (কবিতাসংগ্রহ, পৃঃ ৩৩৮)।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫১-এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৩১,০৫,০০০। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৭ - প্রায় এক দশকে উদ্বাস্তুদের প্রবেশের ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ছিল স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের ৫০ বছরের সমান। ১৯৮১-তে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের দেওয়া হিসেব অনুসারে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা প্রায় আশি লক্ষ। মণীন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন, দেশ বিভক্ত হয়েছিল ‘ইংরেজ-ইয়াংকি ও দেশী নেতাদের ইচ্ছায়’ (অক্ষয় মালবেরি, তৃতীয় পর্ব, পৃঃ ৮৪) এবং দেশভাগের যুক্তি বোধগম্য না হওয়ায় তিনি এর মূলে পেয়েছেন ‘ধর্মের অজুহাত’ (গদ্যসংগ্রহ, ২, পৃঃ ২৭৬)। নেহরুকে যে মণীন্দ্র গুপ্ত মোটেই পছন্দ করতেন না তার অনেক প্রমাণ আছে; দেশভাগের জন্যও তিনি নেহরুকে দায়ী করেছেনঃ ‘আমি সাধারণ মানুষ, ৯০ বা ১০০, বয়স যাই হোক, আমি আমার ভালো-মন্দ কিবা বুঝি? বুঝতেন জবাহরলাল নেহরু।ভারতবাসীর ভালো হবে বুঝে বিলেতে গিয়ে লেখাপড়া করেছেন। নেহরু কোট আবিষ্কার করেছেন, ভারত ভাগ করিয়েছেন। আর আমাদের, ভারতীয়দের সৌভাগ্যের গ্যারান্টি হিসেবে নিজেকে করলেন প্রধানমন্ত্রী’ (গদ্যসংগ্রহ, ২, পৃঃ ২৯৫)। লাহোরে একটি শরণার্থী শিবিরে চিত্রশিল্পী সতীশ গুজরাল লক্ষ করেন, শরণার্থীরা পরিদর্শনরত নতুন প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে খুন করতে চেয়েছিল এবং ক্ষুব্ধ গুজরাল ‘দ্য ডে ইন্ডিয়া বার্নডঃ পার্টিশন’ শীর্ষক বিবিসি-র তোলা তথ্যচিত্রে নেহরু প্রসঙ্গে যা বলেন তা হয়তো মণীন্দ্র গুপ্তকে সন্তুষ্ট করতঃ ‘I had been a pro Nehru fellow. But that evening I did not feel because I thought the leaders have been truly responsible for all this havoc. I thought he [Nehru] was only harvesting what he has sown. So first time that day I felt no reverence towards him’ (‘The Day India Burned’, India-Pakistan Partition Documentary, BBC, 2007)।

শুধু তা-ই নয়, দেশভাগের প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে সচেতনভাবেই একজন কট্টর প্রাদেশিকের মতন মণীন্দ্র গুপ্ত দেশের নেতাদের বাঙালিবিরোধী সাব্যস্ত করেছেনঃ ‘আসলে ভারতীয় নেতারা মনে মনে চেয়েছিলেন - হোক, দেশ ভাঙলে বাঙালিদের তেজও ভাঙবে’ (গদ্যসংগ্রহ, ১, পৃঃ ১০৮)। মণীন্দ্র গুপ্ত যখন প্রশ্ন করেন, ‘ভারতবর্ষ হিন্দু রাজত্বে ভাগ হয়নি, বৌদ্ধ রাজত্বে ভাগ হয়নি, এমনকী মুসলমান রাজত্বেও তো ভাগ হয়নি - তবে হঠাৎ কি দরকার হল এরকম ফিতে কেটে ভাগাভাগির’, তখন তিনি কি নিজেই লঘু করে দেখিয়ে ফেলেন না দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের গভীর পারস্পরিক অবিশ্বাসের ইতিহাস, যার প্রমাণ তিনি নিজেই শিলচরে লিগ ও স্বদেশী দলের দ্বন্দ্বে এবং ফৌজেও পাঞ্জাবি মুসলমানদের প্রতিক্রিয়ায় বুঝেছিলেন এবং তার প্রকাশরূপে ৪৬-এর দাঙ্গা, যা মোটেই আকস্মিক ছিল না, যাতে রেনেসাঁর তথাকথিত উত্তরাধিকারী শিক্ষিত হিন্দু বাঙালিরাও লিপ্ত ছিলেন এবং যার ভিত্তিতে ধর্মীয় সম্প্রদায়ভিত্তিক পল্লি পর্যন্ত তৈরি হতে থাকে (গদ্যসংগ্রহ, ১, পৃঃ ১০৮)।

সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে অন্তত ১৯৩৬-৩৭ থেকেই প্রকাশ্যে নেহরু ও জিন্নার তাল-ঠোকাঠুকি চলতে থাকে (Congress and Indian Nationalism, p. 310)। কংগ্রেস হাইকমান্ড যে ক্রমশ দেশভাগের সিদ্ধান্তের দিকে ঝুঁকে পড়ে দরকষাকষির সময়, ৪৬-এর কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দেশজোড়া প্রভাব ও আসন্ন গৃহযুদ্ধের আতঙ্ক যে তার নেপথ্য কিছুটা হলেও নির্মাণ করে, তাতে সন্দেহ করার অর্থ হয় না (History of Modern India, p. 329)। কংগ্রেসের নেতৃত্ব যথেষ্ট চাপে ছিলেন কেন না ১৯৪৬-এর ১৩ থেকে ১৯ অগাস্ট কলকাতার দাঙ্গার পর দাঙ্গা ছড়ায় বোম্বাইতে পয়লা সেপ্টেম্বরে, নোয়াখালিতে ১০ অক্টোবরে, বিহারে ২৫ অক্টোবরে, উত্তরপ্রদেশের গড়মুক্তেশ্বরে এবং তারপর পাঞ্জাবে (Nationalist Movement in India, p. 329)।অখণ্ড বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র বিবেচনা করার একটা প্রস্তাব ছিল। আবার সেই অখণ্ড বাংলা মুসলমানপ্রধান হয়ে পড়বে বলে অনেকে মনে করতেন, তাঁদের একজন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, যাঁর একটি পূর্বতন বিভাগবিরোধী অবস্থান থেকে যিনি নিজেই সরে আসেন সে কারণে। হয়তো সে কারণেই একসময় জিন্নারও অখণ্ড বাংলার প্রশ্নে আপত্তি ছিল না। অসাম্প্রদায়িক অখণ্ড বাংলার জন্য উৎসাহ ছিল শরৎচন্দ্র বসুর এবং মুসলিম লিগের প্রাদেশিক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিমের। লিগের ভিতর এই প্রশ্নে হাশিমের অনেক বিরোধীও ছিলেন অবশ্য। বাংলা ভাগের পক্ষে ছিলেন মুসলিম লিগের আধিপত্য নিয়ে শঙ্কিত সর্দার প্যাটেল ও নেহরু যে সংগঠনটিকে প্রগতিবাদী নয়, বরং পুনর্জাগরণবাদী এবং মুসলিম লিগের মতোই সাম্প্রদায়িক গন্য করতেন, সেই হিন্দু মহাসভার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী।প্যাটেল ও শ্যামাপ্রসাদের মধ্যে চিঠিপত্র চলত এবং তাঁরা স্বাধীন, অখণ্ড বাংলার পরিকল্পনাটিতে মুসলিম লিগের সম্ভাব্য আধিপত্য দেখে চিন্তিত ছিলেন। জিন্নার অবস্থান এই অখণ্ড স্বাধীন বাংলার প্রসঙ্গে ছিল বিভ্রান্তিকর - ১৯৪৭-এর এপ্রিল মাসেই তিনি বাংলার বিভাজন নিয়ে দু-রকম মত দেন।

বিভাজনবিরোধী অবস্থান নিয়ে মাউন্টব্যাটেন যে কলকাতাকে ‘মুক্ত শহর’ হিসেবে একটি পর্যায়ে রাখতে চাইছিলেন, তার পিছনে হয়তো ব্রিটিশদের ব্যবসায়িক স্বার্থও ছিল। পাটের উৎপাদন পূর্ববাংলায় হত, চটকলগুলি ছিল পশ্চিমবাংলায়। বাণিজ্যের কেন্দ্র, বন্দরনগরী কলকাতাকে বঙ্গবিভাগের ফলে হাতছাড়া করতে চাইছিলেন না মুসলিম লিগ-ঘনিষ্ঠ অনেক শিল্পপতি এবং ইংরেজ ব্যবসায়ীরাও। তাঁদের অনেকে কলকাতা সমেত গোটা বাংলাকে মুনাফার স্বার্থে পাকিস্তানে চেয়েছিলেন। ফলে অখণ্ড স্বাধীন বাংলার দাবিটির পক্ষে যেমন স্বার্থগোষ্ঠী ছিল, তেমনি আবার ছিলেন মুক্তমনা আদর্শবাদী অসাম্প্রদায়িকরাও। লন্ডনের ক্যাবিনেট কমিটি ১১ মে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে প্রস্তাব খসড়া বানায় তাতে ব্রিটিশ ভারতের সব প্রদেশই স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে উঠতে পারে - এমন আশংকায় নেহরু সঙ্গত কারণেই তার বিরোধিতা করতে থাকেন। এই প্রস্তাবটি পরে বাতিল হয়। বাংলার বিভাজন অথবা বাংলার স্বাধীনতা - এই নিয়ে ১৯৪৭-এর মে মাসের শেষ অব্দি কৌশলনির্ভর দোটানা, দ্বিচারিতা ও পরস্পরবিরোধী বিবৃতি বজায় রেখে যান জিন্না। জিন্নার এই অমীমাংসার কৌশলী চর্চা সম্পর্কে নেহরু অন্য প্রসঙ্গেও অসন্তোষ ব্যক্ত করেছিলেন।

কলকাতার গভর্নর বারোসের সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রী সুহরাবর্দী ও প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেতা শরৎ বসু যে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন বাংলার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, তা ক্রমে শক্তি হারায়। প্যাটেল ও কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব নিয়ে বিতৃষ্ণ এবং ১৯৪৭-এর জানুয়ারিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেওয়া শরৎ বসু বা বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতাদের অন্য কেউ দিল্লিতে মাউন্টব্যান্টেন, জিন্না ও নেহরুর ত্রিপাক্ষিক খেলায় তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার ধারণাটির পক্ষে যাঁরা, তাঁদের অনেকে মনে করেন কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের বৃহত্তর স্বার্থের তুলনায় বাংলার স্বার্থকে খর্ব করেছেন। মণীন্দ্র গুপ্ত কি এই মতাবলম্বী ছিলেন?

যত দিন যায়, নেহরুর অবস্থান বিভাজন বিরোধিতা থেকে ক্রমশ দেশভাগের দিকে ঝুঁকে পড়ে। পাঞ্জাব ও বাংলার বিভাজন বাঞ্ছনীয় না হলেও এক গোষ্ঠী যাতে অন্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর দ্বারা অবদমিত না হয়, সে কথা মাথায় রেখে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অশনিসংকেত লক্ষ করে বিভাজনের সিদ্ধান্তের দিকে তিনি চলে যেতে বাধ্য হন বলে নেহরু স্বয়ং জানান। তদুপরি, বলকানিকরন বা বহুরাজ্যের খণ্ডীকরণের সম্ভাবনায় তিনি ত্রস্ত ছিলেন, যদিও বাংলা ও পাঞ্জাবের সমস্যার ধরন ছিল বিশিষ্ট। আবুল কালাম আজাদ লেখেনঃ ‘It was clear that in spite of his repugnance to the idea of partition, he [Nehru] was day by day coming to the conclusion that there was no alternative (India Wins Freedom, p. 201)।

নেহরুর এই মত পরিবর্তনের নেপথ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে লেডি মাউন্টব্যাটেনের বিচক্ষণতারও উল্লেখ করেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। স্বাধীন বাংলার পরিকল্পনার পথে অন্তরায় ছিল সাম্প্রদায়িক সংঘাতের তেজালো পরিস্থিতি এবং লিগ ও প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতাদের পারস্পরিক অবিশ্বাস। বাংলার ‘সমগ্র জনপরিসরের ও প্রতিটি বিষয়ের সাম্প্রদায়িকীকরণ’ বিগত কয়েক বছরেই ঘটে যায়, সম্ভবত গান্ধীও ব্যথাহত চিত্তে তা বোধ করেন, যদিও দরকষাকষির সে সময়ের রাজনীতিতে তিনি নিঃসঙ্গ ছিলেন (বাংলায় সন্ধিক্ষণঃ ইতিহাসের ধারা ১৯২০-১৯৪৭, পৃঃ ৩৩৫)। দেশভাগকে সুতরাং নানাদিক থেকে বুঝবার ও বিচার করার অবকাশ থাকে। সেভাবেই খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে কেউ জিন্নার একগুঁয়েমির ওপর জোর দিয়েছেন, যিনি ১৯৪০-এ লিগের বার্ষিক সভার পর থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত প্রতিটি জনসভায় দ্বিজাতিতত্ত্বকে বৈধতা দেবার পক্ষে কথা বলতেন, সমন্বয়ের যে উপাদানগুলি ঐতিহ্যে ছিল তার পরিবর্তে দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা নিয়ে কথা বলতেই উৎসাহী ছিলেন, পাকিস্তানের জন্মের পরও বলেছিলেনঃ ‘Any idea of a United India could never have worked and in my judgment it would have led us to a terrific disaster’ (A South Asian Nationalism Reader, p. 236)।

দেশভাগের জন্য অনেকে আবার দ্বিমেরুকরণে সম্মত জাতীয় কংগ্রেসের একাংশকে দুষেছেন, তাঁদের অভ্যন্তরীণ বিভেদকেও। কমিউনিস্টরা লক্ষ করেছেন, দেশের শাসন কব্জা করতে আগ্রহী নেহরু, প্যাটেল, রাজাগোপালাচারী প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সময় ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে ব্রিটিশের সঙ্গে দরকষাকষির সময় নিজেদের ভেতর ক্ষমতাদখলকেন্দ্রিক টানাপোড়েন, রেষারেষি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা লুকোতে পারেননি (ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, পৃঃ ৫৪২)। নেহরু সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতার দায় কবুল করেনঃ ‘We failed in finding a solution for the communal problem agreeable to all parties concerned, and certainly we must share the blame as we have to shoulder the consequences for this failure (A South Asian Nationalism Reader, p. 204)। তদুপরি ছিল কংগ্রেস ও লিগকে লড়িয়ে দেবার ব্রিটিশ কতৃপক্ষের রাজনীতি, স্বাধীনতার পর নবগঠিত ভারত ও পাকিস্তানের উত্তরোত্তর দ্বন্দ্বের লক্ষ্যেও তাঁরা হয়তো তখন থেকেই একাগ্র হয়ে কাজ করছিলেন।

অন্তর্লীন সাম্প্রদায়িক অহিষ্ণুতার ফলে অবিভক্ত বাংলার সমাজজীবনে যে ইতিমধ্যেই অনেক বছর ধরে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল, সেই বাস্তবতা কিন্তু অবিভক্ত বাংলাকে কল্পনায় পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় নিয়োজিত মণীন্দ্র গুপ্তের মতন দুর্ভাগ্যপীড়িত, দেশান্তরী ও অতীতচারী বাঙালিরা অনেক সময়ই মনে রাখতে চান না, বিশেষত কংগ্রেস হাইকমান্ড বা জিন্নাকে একরৈখিকভাবে অভিযুক্ত করার সময়। যেহেতু দেশভাগের নেপথ্যে নেহরুর ভূমিকা, জাতীয় নেতাদের বাংলাবিদ্বেষ ও এ জাতীয় প্রসঙ্গে অধিকাংশ সময় মণীন্দ্র গুপ্তর মন্তব্য বা টিপ্পনী মাত্র করেছেন, যুক্তিপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেননি এবং যেহেতু দেশভাগের কারণ বা শর্তগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রচণ্ড জটিল ও প্রভূত তর্কযোগ্য একটি ক্ষেত্র, মণীন্দ্র গুপ্তের অবস্থানগুলি অনেক সময় তাঁর তরফ থেকে বিশদে যুক্তি উত্থাপনের সংকল্পের অভাবে খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করা দুষ্কর ও নিষ্ফল।

______________________________

সূত্রঃ

● Bipan Chandra, History of Modern India. Hyderabad: Orient Blackswan. 2009.

● Nationalist Movement in India: A Reader. (Ed.) Sekhar Bandyopadhyay. New Delhi: Oxford University Press. 2009.

● A South Asian Nationalism Reader. (Ed.) Sayantan Dasgupta. Delhi: Worldview Publications. 2007.

● Maulana Abul Kalam Azad. India Wins Freedom. Hyderabad: Orient Blackswan. 2016.

● Congress and Indian Nationalism: The Pre-Independence Phase. (Ed.) Richard Sisson and Stanley Wolport. Jaipur: Rawat Publications. 2017.

● ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, এন বি এ, কলকাতা, ২০১৩।

● মণীন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয় মালবেরি, তৃতীয় পর্ব, চিত্রক পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০০৪।

● মণীন্দ্র গুপ্ত, কবিতাসংগ্রহ, আদম, কৃষ্ণনগর, ২০১১।

● মণীন্দ্র গুপ্ত, গদ্যসংগ্রহ ১, অবভাস, কলকাতা, ২০০৭।

● মণীন্দ্র গুপ্ত, গদ্যসংগ্রহ ২,অবভাস, কলকাতা, ২০১৬।

● সব্যসাচী ভট্টাচার্য, বাংলায় সন্ধিক্ষণঃ ইতিহাসের ধারা ১৯২০-১৯৪৭, নয়া দিল্লি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৪।