আরেক রকম ● অষ্টম বর্ষ চতুর্দশ সংখ্যা ● ১-১৫ অক্টোবর, ২০২০ ● ১৬-৩১ আশ্বিন, ১৪২৭

প্রবন্ধ

করোনাকে জয় করা যায়

অমিতাভ সরকার

সারা দেশের মতো পশ্চিমবঙ্গেও করোনা ভাইরাসের প্রভাব অব্যাহত। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম চোদ্দো-হাজার করোনা আক্রান্তদের মধ্যে আমি নিজেও নথিভুক্ত। করোনা থেকে রোগমুক্ত হওয়ার সময় ও তার পরবর্তী মাসগুলোতে করোনা-অতিমারি নিয়ে স্বাস্থ্য পরিকল্পনা ও পরিষেবা সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে অতিমারি প্রতিরোধে সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধানের রূপরেখা নিয়েই এই আলোচনা।

আলোচনার শুরুতেই অতিমারি রোধে যে পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল সেই পটভূমিকার একটা বিবরণ দরকার, তা না হলে সমস্যার গভীরে পৌঁছোনো সম্ভব নয়। বলাবাহুল্য এক্ষেত্রে লকডাউন এর কথাই বলা হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অতিমারি ঘোষণার পর মার্চের দ্বিতীয় ভাগ থেকে যখন ‘ডমিনো-এফেক্ট’ এর মত এক দেশ থেকে আরেক দেশে লকডাউনের ঘোষণা চলছে, ঠিক সেই সময়ে ভারতেও ২৫ মার্চ থেকে লকডাউন নেমে এসেছিল। সেই দীর্ঘ দু-মাস ব্যাপী ‘সরকারি বন্ধ’ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কী কী প্রভাব ফেলেছে সে বিষয়ে প্রচুর প্রিন্ট খরচ হয়েছে। কিন্তু তার পিছনে জনস্বাস্থ্যের যে যুক্তি ছিল তা নিয়ে পর্যালোচনা খুব সীমিত।

জনস্বাস্থ্যের ভাষায় লকডাউন হল মহামারিতে/অতিমারিতে একটি কার্যকারী 'ডিজিজ কন্ট্রোল মেকানিজম' যা ভ্যাক্সিন বা ওষুধের অনুপস্থিতিতে কোনো জনগোষ্ঠীতে রোগ নিয়ন্ত্রকের বিকল্প হিসাবে কাজ করে। একশ বছর আগের স্প্যানিশ ফ্ল-তেও লকডাউনের ব্যবহার হয়েছিল। এর পিছনে মূল উদ্দেশ্য হল সমাজে যেকোনো ধরনের দৈনন্দিন আদানপ্রদান সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা যাতে মানুষের গতিবিধি একটি নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যেই সীমিত থাকে। তাই লকডাউন হল কোনো নির্দিষ্ট জায়গার মানুষকে ভৌগলিকভাবে quarantine (cordon sanitaire) করার একটা প্রশাসনিক বা নীতিগত উপায়। করোনাকে একটা ‘ফরেন ডিজিজ’ হিসাবে আগেভাগে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো সদর্থক পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ছিল না। তাই লকডাউনই একমাত্র পন্থা হয়ে দাঁড়ায় যাতে একটা নতুন সংক্রামক রোগ সর্বত্র দ্রুত না ছড়িয়ে পড়ে। সে অর্থে মার্চের শেষে লকডাউন কিন্তু একটা কার্যকারী পদক্ষেপই ছিল।

জনস্বাস্থ্যে লকডাউনের কার্যকারিতা নির্ভর করে কত তাড়াতাড়ি রোগের প্রাদুর্ভাব থাকা স্থানগুলোকে ভৌগলিক ভাবে চিহ্নিত করা এবং সেখান থেকে সংক্রমিত রুগিকে আলাদা করে রোগকে সেই স্থান থেকে নির্মূল করা হচ্ছে তার উপর। তাই প্রশ্ন হচ্ছে লকডাউনকে সরকার কীভাবে ব্যবহার করেছে। শুরু থেকেই লকডাউনকে বলা হচ্ছিল সংক্রমণ রোখার পদ্ধতি। এই পদ্ধতি প্রয়োগে জনস্বাস্থ্যের থেকে প্রশাসনিক কর্তব্যপরায়ণতা বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। নিচের গ্রাফ থেকে তা আরও পরিষ্কার হচ্ছে।

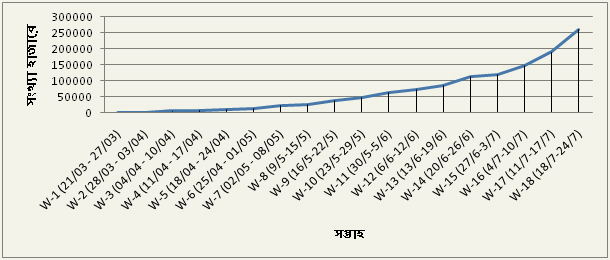

গ্রাফ ১ - লকডাউনে ভারতে সপ্তাহ-প্রতি নতুন কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা

উপরিউক্ত গ্রাফ থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে ভারতে কোভিড সংক্রমণ একটা নির্দিষ্ট গতিতে লকডাউনের সময় (২১শে মার্চ থেকে ২৯শে মে) বেড়েছিল। প্রথম তিন সপ্তাহে নতুন করে সংক্রমণ মোটামুটি ভাবে তিন গুন হারে বেড়েছিল। তারপর একটু ধীরে গতিতে প্রতি দু-সপ্তাহ অন্তর নতুন করে সংক্রমিতের সংখ্যা দ্বিগুনের হারে বেড়েছিল, এবং মে মাসের শেষ পর্যন্ত একই ধারা বজায় ছিল। তাই এটা আবারও বলা প্রয়োজন যে লকডাউন সংক্রমণ রোধে কতটা কার্যকারী হয়েছিল তা ভাববার বিষয়। তাছাড়া তথ্য অনুসন্ধানে আরও পাওয়া যাচ্ছে যে লকডাউনের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়েও (যা শুরু হয়েছিল পর্যায়ক্রমে ২০শে এপ্রিল এবং ৪ঠা মে) নতুন সংক্রমণ তথাকথিত রেড জোনেই (যা অনেকাংশেই শহর অঞ্চলে) সীমাবদ্ধ ছিল, গ্রিন বা অরেঞ্জ জোনে সেভাবে ছড়িয়ে পড়েনি। তার মানে যেখানে লকডাউন শিথিল হয়নি (রেড জোন) সেখানেই সংক্রমণ বেড়েছিল। তাই এটা প্রমাণিত যে লকডাউন প্রশাসনিক তৎপরতায় নিশ্চিতভাবে আসমুদ্র হিমাচলে সামাজিক আদানপ্রদান নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিল যার ফলে গ্রিন বা অরেঞ্জ জোন কখনওই মাত্রাতিরিক্ত ভাবে রেড জোনে পরিণত হয়ে যায়নি। কিন্তু জনস্বাস্থ্যের নিরিখে সেভাবে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি, তাই রেড জোনগুলোতে (বা শহর অঞ্চলগুলোতে) সংক্রমণ বেড়েই চলেছিল।

জনস্বাস্থ্যের প্রতি শুরু থেকেই যে গভীর অবহেলা করা হয়েছে তা দীর্ঘ লকডাউনের পরেও সংক্রমণকে বাগে আনতে না পারা থেকে বোঝা যায়। নিচের গ্রাফটি লকডাউন পরবর্তী সময়ে সংক্রমণের চিত্র তুলে ধরেছে।

গ্রাফ ২ - ভারতে সপ্তাহ-প্রতি নতুন কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা (২১শে মার্চ - ২৪শে জুলাই ২০২০)

দ্বিতীয় গ্রাফটি সংক্রমণের সাপ্তহিক বৃদ্ধিকে লকডাউন ও তার পরবর্তী পর্যায়ে নথিবদ্ধ করেছে। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে লকডাউন পরবর্তী সময়ে ধারাবাহিক ভাবে সংক্রমণ প্রতি সপ্তাহে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। যদিও গ্রাফটি ২৪শে জুলাই পর্যন্ত কিন্তু আগস্ট এবং সেপ্টেম্বরেও একই ধারা বজায় আছে। লক্ষণীয় যে লকডাউনের শুরুর সময় থেকে এই প্রবন্ধ রচনা করার সময় অবধি কোনো সপ্তাহে অন্তত একবারের জন্যও নতুন করে কোভিড-১৯ সংক্রমিত হওয়ার সংখ্যা কমেনি বরং উত্তরোত্তর বেড়েছে। তাই এই প্রশ্ন করতেই হয় যে দীর্ঘ লকডাউন থেকে কি সুফল পাওয়া গেল। আসলে কেন্দ্রীয় সরকার বরাবরই লকডাউনকে সংক্রমণ কমানোর ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো তৈরির জন্য সময় কেনার উপায় হিসাবে দেখে এসেছে। উল্লেখযোগ্য ভাবে সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গিতে জনস্বাস্থ্যর যে বিজ্ঞান যা মানুষকে সঙ্গে নিয়ে যৌথভাবে রোগের মোকাবিলা করার কথা বলে তার কোনো স্থান নেই। করোনা মোকাবিলার নকশা হিসাবে কেবলমাত্র স্বাস্থ্য পরিকাঠামো বাড়ানোর ওপরেই জোর দিয়ে আসা হচ্ছে যাতে আপাতকালীন সময়ে সকল সংক্রমিতই চিকিৎসা পায়। কিন্তু এই নকশা কি ভাবে সংক্রমণ রুখবে তার হদিশ দিতে এখনও পর্যন্ত নিরুপায়।

বিগত ছয় মাস ধরে সারা দেশেই ‘ট্রেসিং-টেস্টিং-ট্রিটিং’ এর নকশা অবলম্বন করে অতিমারি রোধে স্বাস্থ্য পরিকল্পনা ও পরিষেবা চালানো হচ্ছে। দীর্ঘ লকডাউন হয়েছে আবার উঠেও গেছে, তারপরে স্থান-বিশেষে আবার বসছে, কিন্তু মূল নকশা পাল্টায়নি। এই নকশার সারাংশ হল করোনা উপসর্গ মানুষদের চিহ্নিত করে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত করোনা পজিটিভদের পৃথকীকরণ করে চিকিৎসা করা। প্রাথমিক পর্যায়ে করোনা সন্দেহভাজনদের চিহ্নিত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে যখন উপসর্গ নিয়ে আসা মানুষেরা নিজে থেকে করোনা পরীক্ষার জন্য সরকারি/বেসরকারি পরীক্ষাগারে উপস্থিত হচ্ছে। করোনা-পজিটিভদের কনট্যাক্ট ট্রেসিং এর মাধ্যমে করোনা সন্দেহভাজনদেরকে চিহ্নিত করার একটা ব্যবস্থাও প্রথম দিকে ছিল কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত সংক্রমণের ক্ষেত্রে সেই পদ্ধতি অচল। অন্যদিকে টেস্টিং আর ট্রিটিং বরাবরই হাসপাতাল ভিত্তিক পরিষেবা। সুতরাং এটা বোঝা দরকার যে করোনা মোকাবিলায় ট্রেসিং-টেস্টিং-ট্রিটিং নকশা শুরু থেকেই একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা বহন করছে।

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি উপসর্গ আসার সঙ্গে সঙ্গে কেউ পরীক্ষা করাতে যায় না, এবং করোনা পরীক্ষায় দিনের দিনই ফলাফল জানা যায় না। আমি নিজে উপসর্গ আসার তিন দিনের দিন পরীক্ষা করাতে গেছিলাম এবং আমি যে পজিটিভ তা জানতে পেরেছিলাম সাতদিনের মাথায়। তাই হিসেব মতো প্রথম সাত দিন আমি করোনা মোকাবিলার প্রাতিষ্ঠানিক কর্মযজ্ঞের আওতার বাইরে ছিলাম। অথচ উপসর্গের শুরুর দিনগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রথম পাঁচ থেকে সাত দিনই করোনা আক্রান্তর থেকে সবচেয়ে বেশি সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ভারতের বিশেষত শহর অঞ্চলের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোতে তাই লকডাউনের মধ্যেও সংক্রমণ বৃদ্ধির হার এড়ানো যায়নি। তাই মোটের উপর এটা বলা যায় যে করোনা মোকাবিলায় প্রাতিষ্ঠানিক নির্ভরতা করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসায় কাজে আসছে কিন্তু করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ আটকানোতে নয়।

অতিমারি পরিকল্পনায় এই কৌশলগত গলদের জন্য আরো দুটো সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রথমত, এই করোনা-ময় সময়ে স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা সহ সমগ্র চিকিৎসা পরিষেবাই ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে। কারণ করোনার জন্য চিকিৎসা পরিকাঠামো (হাসপাতাল, যন্ত্রপাতি, ফিল্ড কর্মী, টেকনিশিয়ান, নার্স, ডাক্তার সহ সবটাই) সেভাবে নতুন করে কিছু তৈরি হয়নি, এবং তা আমাদের মত গরিব দেশে এত তাড়াতাড়ি সম্ভবও নয়। ঠিক যেমন রাতারাতি টেস্টিং রেটও বাড়ানো যায় না, কারণ পরিকাঠামো ও বাজেট দুটোই অপ্রতুল। তাই যা পরিকাঠামো আগে ছিল তার থেকেই ভাগাভাগি করে নেওয়া হচ্ছে। ফলে অন্যান্য রোগের চিকিৎসা, এমনকি জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় থাকা টিকাকরণ পরিষেবাগুলিও বিপর্যস্ত। তাছাড়া অত্যধিক সংক্রমণের সময় যেকোনো জায়গায়ই হাসপাতাল কেন্দ্রিক কোভিড পরিষেবা ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল যা মুম্বাই-দিল্লিতে আংশিক ভাবে এবং দেশের বাইরে ইতালি-আমেরিকাতে অনেকাংশে দেখা গেছে। তাই করোনাকে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে শুধু টেস্টিং দ্বারা চিহ্নিতকরণ বা চিকিৎসার গণ্ডিতে আবদ্ধ না রেখে সংক্রমণ রোখার কৌশল নিতে হবে।

দ্বিতীয় সমস্যা হল, করোনাকে ঘিরে মানুষের ভয় ও অবিশ্বাসকে প্রতিহত করা যাচ্ছে না, কিন্তু এর উৎস কোথায়। ভেবে দেখা উচিত, গাণিতিক মডেল থেকে রাজনৈতিক আশ্বাসবাণী মায় বিশেষজ্ঞদের ভবিষ্যদ্বাণী সবই ব্যর্থ। তার উপর তথাকথিত উন্নত দেশগুলিরও মুখ থুবড়ে পড়া, আর সর্বপরি দীর্ঘ লকডাউনের অকার্যকারিতা ও অর্থনৈতিকভাবে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সাধারণ মানুষকে কি সামাজিক ভাবে একে-অপরের প্রতি আস্থাহীন করে তুলছে না? তাই করোনাকে সামাজিক বয়কট করার বদলে করোনা আক্রান্ত এবং করোনা-যোদ্ধাদের উপরই বয়কট নেমে আসছে। ফল, চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে, অনেকে একঘরে হওয়ার ভয়ে টেস্ট করাতেও ভয় পাচ্ছে, এবং বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার হচ্ছে ও সংক্রমণও বাড়ছে। করোনা হল এক সামাজিক সঙ্কট যা স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে, এর মোকাবিলা কেবল প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে বা পুলিশ-প্রশাসন দিয়ে করা যাবে না।

বিগত বেশ কয়েক মাস ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও অতি সম্প্রতি রাজ্য-সরকার গঠিত গ্লোবাল অ্যাডভাইসরি বোর্ডও ‘গোষ্ঠী’কে এই যুদ্ধে কাজে লাগানোর কথা বলছে - ইতিমধ্যে করোনা জয় করা মানুষদের চিকিৎসা সহায়ক হিসাবে বেশ কিছু হাসপাতালে নিযু্ক্তও করা হয়েছে, যা প্রশংসনীয়। কিন্তু এটাতো পাড়ার পুজো বা বসে আঁকো প্রতিযোগিতা নয়, তাই প্রশ্ন হচ্ছে গোষ্ঠীকে কীভাবে অতিমারি রোধের পরিকল্পনাতে যুক্ত করা যায় যাতে কৌশলগত ভাবে সংক্রমণ রোধ ও প্রাতিষ্ঠানিক নির্ভরতা দুটোই কমানো যায়। পুরোসভাগুলোতে ওয়ার্ড ভিত্তিক যে দু-এক জন স্বাস্থ্য-কর্মী শুধু করোনা নিয়ে কাজ করার জন্য রাখা হচ্ছে তাদেরকে সূত্র হিসাবে ব্যবহার করে গোষ্ঠীকে ফিল্ডের কাজকর্মে পরিকল্পনামাফিক নিযুক্ত করা যেতে পারে। ওয়ার্ড ভিত্তিক যুব-গোষ্ঠী তৈরি করা ও যৌথ ভাবে ফিল্ড কর্মীদের সাথে বেসিক ট্রেনিং-এর মাধ্যমে সহজেই ‘মাইক্রো-ম্যানেজমেন্টের’ দায়িত্ত্ব দেওয়া যায়।

করোনা নিয়ে সমাজ জীবনে ভয় ও অবিশ্বাসের বাতাবরণ দূর করতে, এলাকাতে সন্দেহজনক কেস খুঁজে তাড়াতাড়ি আলাদা করে সংক্রমণ রুখতে, স্থানীয় সংক্রমণের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে কিনা তা জরুরি ভিত্তিতে জানতে বা বিপদের দিনে গোষ্ঠীরই একজন হয়ে অন্যের পাশে দাঁড়াতে এই ট্রেনিং প্রাপ্ত যুবক-যুবতীরাই ভরসা হবে। তাছাড়া বিভিন্ন গবেষণায় উঠে আসছে যে মোটের উপর আশি শতাংশ করোনা পজিটিভেরই হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন নেই, সেক্ষেত্রে গোষ্ঠী-সদস্যরা হোম আইসোলেসন বা সরকার পরিচালিত ‘সেফ হোম’এ থাকা করোনা পজিটিভ-দের সামলাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারবে। জনস্বাস্থ্যে জনগণকে বাদ দিয়ে কোনো পরিকল্পনা অবাস্তব, প্রাতিষ্ঠানিকতার মোড়ক থেকে বেরিয়ে গোষ্ঠীকে সামনে রেখেই এই সামাজিক সঙ্কটকে জয় করা সম্ভব।