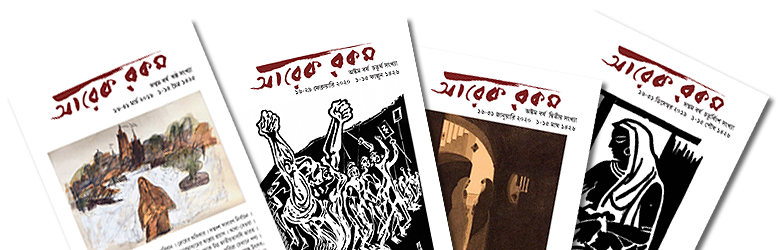

আরেক রকম ● ত্রয়োদশ বর্ষ অষ্টম সংখ্যা ● ১৬-৩০ এপ্রিল, ২০২৫ ● ১-১৫ বৈশাখ, ১৪৩২

প্রবন্ধ

মহাজাগতিক

দীপঙ্কর রায়

সুনীতা উইলিয়ামস ভাগ্যিস মন্দিরে গিয়েছিলেন, আর সেখানে ভাগ্যিস পুজোর ডালা হাতে একপিস ছবি তোলা হয়েছিল - তা যে ভাইরাল হল। বিজ্ঞান পড়লেই নাস্তিক হয়না। ভক্তদা বললেন, শুধু এই! মা আমার মহাকাশে গণেশ আর গীতা নিয়ে গিয়েছিলেন। ঐ যে মহাকাশে আটকে পড়লেন এই নয় মাস, গণেশ আর গীতা সম্বল করেই তো কঠিন সময় পার করে ফিরে এলেন। মানে দাঁড়ালো, সুনীতা উইলিয়ামসের এই সাফল্যের পেছনে আস্তিকতার দান অনস্বীকার্য। আরেকটা ভাষ্যও হালকা করে ছড়ানো গেল, বিজ্ঞান মানেই নাস্তিকতা - অতএব সাধু সাবধান।

বিজ্ঞানী মানেই কি নাস্তিক? ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই? আইনস্টাইন তা মনে করতেন না। তবে তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিলনা, বলেছিলেন মহাজাগতিক ধর্ম, কসমিক রিলিজিয়নের কথা। মহাজাগতিক ধর্ম এক বিশ্বাস যা মহাবিশ্বের বিশালতা এবং তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে।

মানব জীবনের সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে নিরবিচ্ছিন্ন যোগ, তা রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও পাই -

"আকাশ হতে আকাশপথে, হাজার স্রোতে

ঝরছে জগৎ ঝরণাধারার মত

আমার শরীর মনের অধীর ধারা

সঙ্গে সঙ্গে বইছে অবিরত"

'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে কবি লিখলেন -

"বিশ্বরাজ্যে দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে বসে আছেন। তিনি তাঁর সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রে এই কথা লিখে দিয়েছেন, বস্তুরাজ্যে আমাকে না হলেও তোমার চলবে, ওখান থেকে আমি আড়ালে দাঁড়ালুম। একদিকে রইল আমার বিশ্বের নিয়ম, আর একদিকে রইল তোমার বুদ্ধির নিয়ম। এই দুয়ের যোগে তুমি বড় হও। জয় হোক তোমার।"

এই হল কথা। বিশ্বের নিয়ম আর বুদ্ধির নিয়মের মেলবন্ধনে হয় মহাজাগতিক উপলব্ধি - এর সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ নেই। আইনস্টাইনের কথায়, এটাই মহাজাগতিক ঐশ্বরিক উপলব্ধি, সেখানে গোঁড়া ধর্মাচরণ বাহুল্য এবং অপ্রাসঙ্গিক। এই উপলব্ধিই সুনীতাদের মহাকাশে কঠিন সময়ের প্রেরণা - পুজোর ডালা হাতে সনাতনী ছবি নয়। নয়তো ভূলোক থেকে ৪০০ কিমি ওপরে গোলকের কাছাকাছি তাঁর সিদ্ধিদাতার দর্শন হয়ে যেত। অথচ দেখ, পুজোর ডালা হাতে ঐ সনাতনী ছবিই ভাইরাল হয়। নিজের অজান্তেই আদর্শ ভারতীয় বংশোদ্ভূত নারীর ম্যাসকট, আস্তিকতা প্রচারের সেলিব্রিটি অ্যাপিল হয়ে ওঠেন সুনীতা।

চপলাসুন্দরী সারাদিন ছিলেন কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত। বার্ধক্যেও সেই সেবায় কোনো খামতি ছিলনা। স্বপাক রন্ধন কৃষ্ণকে নিবেদন করে প্রসাদ নিতেন। নাতি-নাতনিদের নিয়ে সন্ধ্যায় হরির লুট। ভোরের আধফোটা আলোর সঙ্গে সঙ্গে কাঁপা গলায় ভেসে আসত কৃষ্ণনাম গান। সেই যে বছর মানুষ চাঁদের মাটিতে হাঁটল, কাগজে ছবি দেখে চপলাসুন্দরী ভারি নিশ্চিন্ত হলেন। একবারের জন্যও সন্দেহ করেননি ওটা চাঁদের ছবি নয়। বরং পুত্রকে বললেন, "বুঝলি গোবিন্দ, তগো বিজ্ঞান তো চন্দ্রলোকে পৌঁছাইয়া দিছে মানুষ, তবে দিব্যদৃষ্টি দিতে পারে নাই। দিব্যদৃষ্টি না পাইলে চর্মচক্ষে কি আর দেখব চন্দ্রলোকে"? চপলাসুন্দরীর বিজ্ঞানী পুত্র হেসে বলেন, "দিব্যদৃষ্টি না থাকুক মা, অন্তর্দৃষ্টি তো আছে। চন্দ্রলোকের বিশালত্ব অন্তত অন্তরে অনুভব তো করেছে, কী বল"? চপলাসুন্দরী ভারি খুশি হয়ে একমত হন, "ঠিকই কইছস। বিজ্ঞানের পিঠে চাইপ্যা চন্দ্রলোকে পা তো রাখছে। হেইডা কি কম কথা"!

বিশ্বাসের সঙ্গে বিজ্ঞানের আপাত বিরোধ নেই। বিশ্বাসকে তর্কের আগুনে সেঁকতে পারলেই বিজ্ঞান। তবে যদি বল তর্কে ঈশ্বর বহুদূর, সেটা হয় অন্ধবিশ্বাস। আর বিরোধটা ঠিক এইখানেই - অন্ধবিশ্বাস আর তার থেকে আসা কুসংস্কারের সঙ্গে বিরোধ।

গরুর দুধে সোনা, গরুর প্রশ্বাসে অক্সিজেন - এইসব উদ্ভট তত্ত্বের সঙ্গে বিরোধ। মনুবাদ, গুরুবাদ বা ফতোয়ার মত ডগম্যাটিক ধর্মাচরণের সঙ্গেও বিজ্ঞানের ঘোর বিরোধ।

তপস্যার উদ্দেশ্য যদি একাগ্রতা হয়, তবে বিরোধ কোথায়? ধর্মাচরণের উদ্দেশ্য যদি হয় বিশালত্বের সঙ্গে একাত্মতা, তাতেও তো বিরোধ দেখিনা। অসীম অনন্তের সন্ধান, সেটাই তো বিজ্ঞান।

চপলাসুন্দরীর কথা বলছিলাম না? তো চপলাসুন্দরীর পুত্র ছিলেন নিজগুণে বিজ্ঞানী। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষার আলোকে আলোকিত। সারাজীবন গবেষণার কাজ করেছেন। একদম শেষ বয়সে এসে কাকডাকা ভোরে চোখ বুজে গুনগুন করছিলেন। কাছে এসে হেসে বলি,

- বাবা? কৃষ্ণনাম?

নবতিপর বৃদ্ধ চোখ খোলেন, একবিন্দু অশ্রূ চিকমিকিয়ে ওঠে। একটু হেসে বলেন,

- তোর ঠাকুমায় এই গানটি করতেন, মনে আছে?

কৃষ্ণভক্ত চপলাসুন্দরীর বিজ্ঞানীপুত্র, কৃষ্ণস্মরণ করছিলেন না মাতৃস্মরণ!

"মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে

আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে..."

মানস ভ্রমণ নয়, সুনীতা উইলিয়ামস সেই বিস্ময় ভ্রমণের প্রত্যক্ষ অনুভূতি নিয়ে এসেছেন। তাই পুজোর ডালি হাতে মন্দিরে তাঁর ছবি ভাইরাল করা একটি হাস্যকর বালখিল্যতা বলাই যায়। এবং অবশ্যই তা আস্তিকতার ম্যাসকট নয়।

ওটা ধর্মই নয়, ওটা রাজনীতি!