আরেক রকম ● ত্রয়োদশ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা ● ১-১৫ মার্চ, ২০২৫ ● ১৬-২৯ ফাল্গুন, ১৪৩১

প্রবন্ধ

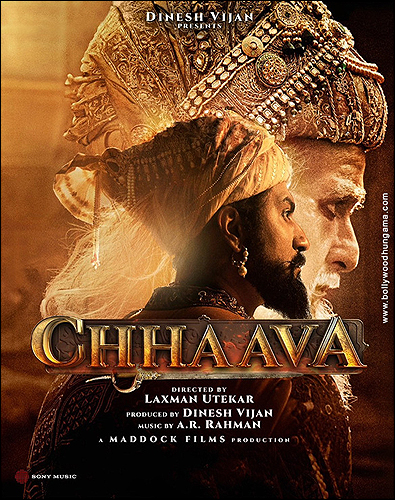

ছাবা - নির্মিত সত্য ও কয়েকটি কথা

রাজদীপ বিশ্বাস রুদ্র

"সেইসত্য যা রচিবে তুমি,

ঘটে যা তা সব সত্য নহে...."

ইতিহাসের সঙ্গে 'সত্য'-র সম্পর্ক কী? তথ্যের সঙ্গে কতটুকু সাযুজ্যে সত্য হয়ে ওঠে 'ঐতিহাসিক সত্য'? বা 'ডেটা' ও 'ন্যারেটিভ'-এর কেমনতর সমীকরণে গড়ে ওঠে 'হিস্টোরিকাল ফ্যাক্ট'-এর ইমারত, - ইতিহাসজ্ঞ মহলে এ নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। অন্ত নেই যুক্তি এবং প্রতিযুক্তিরও। সেই র্যাঙ্কের সময় থেকেই। উত্তর সত্যের অবতারণা বিতর্কে এনেছে নতুন মাত্রা। আমাদের সময়ের সেলুলয়েডীয় বীরগাথার নির্মিত সত্যের বিশ্লেষণে এই প্রেক্ষাপটি গুরুত্বপূর্ণ।

'সত্য' নির্মাণের প্রয়োজন হয় কখন? যখন তার মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোনো বার্তা বা ধারণা প্রচার করার দরকার পড়ে। অর্থাৎ, নির্মিত সত্যের ধারণার সঙ্গেই মিশে রয়েছে প্রোপাগান্ডা নামক বিষয়টি। এই প্রোপাগান্ডা হতে পারে নিখাদ ধর্মীয়, নিখাদ রাজনৈতিক অথবা ধর্মীয় রাজনৈতিক। এইরকম নির্মাণের হালফিল উদাহরণ সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দি চলচ্চিত্র, 'ছাবা'। যা আপাতভাবে মারাঠা রাজা শম্ভাজীর জীবন ও কর্মকান্ডের ওপর 'আধারিত' হলেও বকলমে 'হিন্দু' শম্ভাজী বনাম 'মুসলমান' আওরঙ্গজেব দ্বন্দ্বের সাদা কালো ভাষ্য। সিনেমাটিতে যথারীতি, শম্ভাজী বীর, ধর্মপ্রাণ হিন্দু, জননায়ক এবং অপরাজেয়। উল্টোদিকে আওরঙ্গজেব খল, ধর্মোন্মাদ এবং নিষ্ঠুর। দুই ঐতিহাসিক চরিত্রের এহেন সাদা কালো নির্মাণে প্রয়োজন হয়েছে দৃশ্যকল্প, সংলাপ এবং ভায়োলেন্সের। বস্তুত, সিনেমাটিতে এগুলির কোনো অভাব নেই। এবং এখানেই প্রশ্ন ওঠে এই নির্মাণ, এই সাদা কালো ভাষ্য কতদূর ইতিহাস সম্মত বা তথ্য সম্মত? কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোধহয় স্পষ্টতর হবে।

সিনেমার একটি দৃশ্যে রয়েছে, আওরঙ্গজেব শম্ভাজীকে ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব করছেন আর শম্ভাজী উত্তরে বলছেন, "তোমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলেও মুসলিম হবো না"! অতঃপর শম্ভাজীর ওপর শুরু হচ্ছে নির্যাতন। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল সিনেমার এই অংশটুকু। দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীগুলির দাবি এই ঘটনা ঐতিহাসিক সত্য। এতদিন যা লুকিয়ে রেখেছিল বাম লিবারাল ইতিহাসবিদরা। এখন, আসলেই কী এইটি 'ঐতিহাসিক সত্য'? ইতিহাসজ্ঞ হিসেবে ভারতের দক্ষিণপন্থী সমাজ যাকে এক বাক্যে একমাত্র অথরিটি মান্য করে, সেই যদুনাথ সরকারের "এ শর্ট হিস্ট্রি অফ আওরঙ্গজেব"-এ ঘটনাটির কী বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে দেখা যাক। পৃষ্ঠাঃ ৩১০-৩১১। অনুবাদ করলে দাঁড়ায়ঃ

"সম্রাটের সভাসদেরা ছিল শম্ভুজীর জীবন ভিক্ষা দেওয়ার পক্ষে, যাতে তাঁর আদেশে তাঁর অফিসাররা শান্তিপূর্ণভাবে সমস্ত দুর্গ সমর্পণ করে। শম্ভুজী তাঁর ধনসম্পদ কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তা জানতে আওরঙ্গজেব পাঠালেন রুহুল্লাহ খানকে। কিন্তু দীর্ঘক্ষণব্যাপী প্রকাশ্য অপমানের জ্বালা আর তার পরিণতিতে হতাশায় নিমজ্জিত শম্ভুজী প্রত্যাখ্যান করল এই অপূর্ব সুযোগ, গালাগালি করল সম্রাট আর তাঁর মহানবীকে, সেই সঙ্গে অমার্জিত রসিকতায় বলল যে আওরঙ্গজেবের উচিত বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ নিজের একটি কন্যাকে শম্ভুজীর হাতে তুলে দেওয়া।

এমন পাপ করে বসল মারাঠি রাজা, যার আর কোনো ক্ষমা হতে পারে না।... মুসলমান ধর্মগুরুরা ঘোষণা করল যে 'মুসলমান হত্যা, বন্দী, অবমাননা আর শহর লুটতরাজের দায়ে শম্ভুজীর মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত।' সম্রাট সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।"

অর্থাৎ, যদুনাথ সরকার দেখাচ্ছেন আদৌ আওরঙ্গজেব শম্ভাজীকে ধর্ম পরিবর্তনের প্রস্তাব দেননি। বরং শম্ভাজীই আগ বাড়িয়ে সম্রাটের ধর্ম এবং উপাস্যকে উদ্দেশ্য করে কুমন্তব্য করেন। একই সঙ্গে অযাচিতভাবে সম্রাটের কন্যাকে ইঙ্গিত করে অশালীন মন্তব্য করেন। এরপরই শম্ভাজীর চক্ষুদ্বয় অন্ধ করা হয় এবং পরবর্তীতে কাজিদের প্রস্তাব মতন শম্ভাজীর মৃত্যুদন্ডে সম্মতি দেন আওরঙ্গজেব।

একই রকমভাবে প্রশ্ন তোলা যায় শম্ভাজীর বিরোচিত নির্মাণ নিয়েও। যদুনাথ সরকার থেকে গোবিন্দ সারদেশাই হয়ে রমেশ চন্দ্র মজুমদার, সকলেই দেখিয়েছেন শিবাজীর উত্তরসূরি হিসেবে শম্ভাজী ছিলেন অপদার্থ, অযোগ্য। চরিত্রে লম্পট এবং রাজকর্মচারীদের ও জনতার বিরাগভাজন। যদুনাথ সরকারের "শিবাজী" গ্রন্থের ১৬০ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে জানা যায় পুত্রের লাম্পট্যে তিতিবিরক্ত শিবাজী স্বয়ং পুত্রকে পানহালা দুর্গে অন্তরীণ করেছিলেন ১৬৭৮ সালে। কারণ, শম্ভাজী কর্তৃক এক সধবা ব্রাহ্মণ নারীর ধর্মনাশ। যদুনাথ আরও দেখিয়েছেন পানহালা দুর্গ থেকে পালিয়ে শম্ভাজী এরপর যোগ দেন পিতার শত্রুপক্ষ মুঘল বাহিনীর সঙ্গে। শম্ভাজী সম্পর্কে তাই যদুনাথের মূল্যায়নঃ "শিবাজীর জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভুজী যেন পিতার পাপের ফল হইয়া জন্মিয়াছিলেন" (শিবাজী; পৃষ্ঠাঃ ১৬০)।

সিনেমায় শম্ভাজী অপরাজেয় বীর। তিনি কখনও কোনো যুদ্ধে হারেননি। কিন্তু ইতিহাসের তথ্য কী তেমনটা বলছে? যদুনাথ সরকার শম্ভাজীর যুদ্ধজয় প্রসঙ্গে কী লিখছেন দেখা যাক। "এ শর্ট হিস্ট্রি অফ আওরঙ্গজেব", পৃষ্ঠাঃ ৩০৪। অনুবাদ করলে দাঁড়ায়ঃ

"১৬৮৪ সালের প্রথমার্ধে অত্যন্ত সফল হল মুঘল অভিযান; দখল করা হল মারাঠিদের অনেক দুর্গ, বারংবার পরাজিত হল তাদের সেনা, তাদের অনেক ভূখণ্ড সংযুক্ত হলো মুঘল সাম্রাজ্যে। সেরা অর্জন হল শম্ভুজীর দুই স্ত্রী, এক কন্যা আর শম্ভুজীর তিন ক্রীতদাসী। তাদেরকে জুলাইয়ে বাহাদুরগড় দুর্গে বন্দী করা হলো। দিলির খান এর আগেই মারাঠি রাজার এক স্ত্রী আর এক বোনকে বন্দী করেছিল আহমদনগর দুর্গে।

পুরো এই সময়ে কোথায় ছিল শম্ভুজী? ১৬৮৩ সালের শেষাশেষি তার গোয়া আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পর সে সম্পূর্ণ ডুবে গেল আমোদ-প্রমোদে, তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী হল নারী, আমোদ-প্রমোদ, আর মদ। উত্তরাধিকারী হিসেবে বাবার সদগুণগুলোর কিছুই সে পায়নি।"

বস্তুত, নিজের বিমাতা, বৈমাত্রেয় ভাই এবং পিতার মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ছাড়া আর কোনো যুদ্ধে শম্ভাজী সফল হননি। গোয়া আক্রমণ করে সেখানের বাসিন্দাদের ওপর বিশেষত মেয়েদের ওপর চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছেন কিন্তু গোয়া দখলে রাখতে পারেননি। পোর্তুগিজদের প্রতিআক্রমণে মারাঠা বাহিনী পিছু হঠতে বাধ্য হয়। আর মুঘলদের বিরুদ্ধে? শম্ভাজীর অপদার্থতা, লাম্পট্যপ্রিয়তার ফলে শিবাজীর তৈরি সাম্রাজ্য মুঘলদের হস্তগত হয়।

ধর্মের দ্বন্দ্বময় প্রেক্ষাপটে ভায়োলেন্স ও নিষ্ঠুরতার যে সরলীকৃত সাদা কালো ভাষ্যের নির্মাণ 'ছাবা'র পর্দা জুড়ে, প্রশ্ন উঠতে পারে তার যৌক্তিকতা নিয়েও। নিষ্ঠুরতা বিষয়টি যে কেবলই 'মুসলমান' মুঘলদের একচেটিয়া ছিল না এবং ভায়োলেন্সে শম্ভাজীর 'হিন্দু' মারাঠা সৈন্য কণামাত্র পিছিয়ে ছিল না, তা দেখিয়েছেন স্বয়ং যদুনাথই। তাঁর "ফল অফ দ্য মুঘল এম্পায়ার" গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ৫৪ ও ৫৫ নম্বর পৃষ্ঠার পাদটীকায় যদুনাথ যা লিখছেন তার বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায়ঃ

"অধিকৃত এলাকায় গণধর্ষণ চালানোর স্বভাবের জন্য মারাঠারা প্রথম থেকেই কুখ্যাত। ১৬৮৮ সালে তাদের রাজা শম্ভাজীর নেতৃত্বে গোয়া আক্রমণের সময়ও তারা একই রকম বর্বরতা দেখিয়েছিল। সমকালীন বয়ান থেকে জানা যায়ঃ 'দৃশ্যত কোনো সুন্দরী নারী দেখতে পেলেই মারাঠা সৈন্যরা পাঁচ ছয়জন মিলে তাকে ধর্ষণ করতো।... এই কারণে মারগাঁওয়ের বহু নারী পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন।' যে নারীরা সাহসিকতার সঙ্গে মারাঠা বাহিনীর কু-উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করেন তাঁদের তরবারির আঘাতে হত্যা করা হয় এবং কারো কারোর স্তনচ্ছেদ করা হয়।"

উল্লেখ করা যেতে পারে নিজ রাজ্যে স্বধর্মের মানুষের প্রতি এমনকি বিমাতা ও পিতার বিশ্বস্ত আধিকারিকদের প্রতি শম্ভাজীর নির্মমতা এবং নিষ্ঠুরতার প্রসঙ্গও। "হাউস অফ শিবাজীঃ স্টাডিজ অ্যান্ড ডকুমেন্টেস অফ মারাঠা" যদুনাথ সরকারের লেখা। বইটি মূলত মারাঠা শাসনকাল সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুবিধার্থে বিভিন্ন সমসাময়িক দলিলের অনুবাদ সংকলন। বইয়ের ২০২, ২০৩ এবং ২০৪ পৃষ্ঠায় শম্ভাজীর সঙ্গে তার রাজ্যের হিন্দু জনতার সম্পর্কের নমুনা দিয়েছেন যদুনাথ। ২০২ নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি উদ্ধৃত করছেন ফ. মার্টিনের ফরাসি জার্নাল। অনুবাদ করলে দাঁড়ায়ঃ

"ডিসেম্বর, ১৬৮১ - শম্ভুজী রাজা ব্রাহ্মণ হত্যা চালিয়েই যাচ্ছেন। এই বর্ণের মানুষদের প্রতি শম্ভুজীর ক্রোধ অনেকটা অপরিমেয় মদ্যপানের সঙ্গেও যুক্ত। বিশেষত ওই মত্ত অবস্থাতেই শম্ভুজী যার কথা মনে আসে তাকেই হত্যার নির্দেশ দেন। জানা যাচ্ছে এরকম ১৪ জনকে তিনি হত্যা করেছেন স্রেফ সন্দেহের বশে..."

"নভেম্বর, ১৬৮৩ - পিতার আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিশেষত ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে শম্ভুজী রাজা নিষ্ঠুরতা চালিয়েই যাচ্ছেন। সহজেই অনুমান করা যায় যুবরাজ তার শয়তানি ব্যবহারের দ্বারা নিজের পতন ত্বরান্বিত করছেন। ব্রাহ্মণরা কখনোই তাকে ক্ষমা করবে না..."

"মে, ১৬৮৫ - শম্ভুজী রাজার অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা তার বহু আধিকারিককে বাধ্য করেছে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে।... শম্ভুজী রাজা প্রজাদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন তার সহিংসতা, নিষ্ঠুরতা এবং লাম্পট্যের দ্বারা। ফলশ্রুতিতে তারই কিছু নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মণ তাকে ধ্বংসের পরিকল্পনা নিয়েছে। তারা মুঘল আধিকারিকদের সঙ্গে শম্ভুজী রাজার বিরুদ্ধে গোপন সমঝোতা গড়ে তুলেছে..." (পৃষ্ঠা: ২০৪)

আলোচনার ইতি টানা যাক, আসলে বীরগাথা নির্মাণ কোন নতুন বিষয় নয়। সাহিত্যে বা সিনেমায় বীরগাথা নির্মাণের প্রচুর পূর্ব উদাহরণ যেমন রয়েছে (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি পড়েননি এমন বাঙালি তো বোধহয় বিরল) তেমন আগামীতেও বীরগাথা নির্মাণের বহু উদাহরণ আসবে তাও ধরে নেওয়া যেতে পারে। এতে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা হয়ে যায় তখনই যখন বীরগাথা নির্মাণ হয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রোপাগান্ডা প্রজেক্টের অংশ। তখনই প্রয়োজন পড়ে নির্মিত সত্যের। ইতিহাসের বিকৃতি এবং অপলাপের। কারণ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির যে ধর্ম কাঠামোর আদলে বীরগাথা নির্মাণের চেষ্টা হয়, সেই ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতির কাঠামোটি আসলে আধুনিক। বীরগাথার চরিত্রদের যুগের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। বীরগাথার চরিত্রদের দ্বন্দ্বে মুখ্য ছিল অর্থনীতি এবং রাজনীতি; ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না আদৌ। যে কারণে "হিন্দবী স্বরাজ"-এর মুখ্য শিবাজীর গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান ছিলেন ইব্রাহিম খান, অশ্বারোহী বাহিনীর মুখ্য ছিলেন শামা খান। আর তাঁর দেহরক্ষী ছিলেন সিদ্দি ইব্রাহিম। অন্যদিকে 'আলমগীর' ঔরঙ্গজেবের সেনাপ্রধান ছিলেন মীর্জা রাজা জয়সিং।