আরেক রকম ● ত্রয়োদশ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা ● ১-১৫ মার্চ, ২০২৫ ● ১৬-২৯ ফাল্গুন, ১৪৩১

প্রবন্ধ

কুম্ভমেলার উৎস সন্ধানে

অরিজিৎ মুখোপাধ্যায়

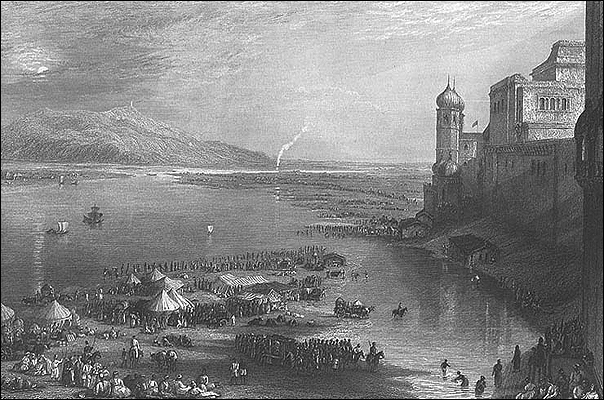

২০২৫ সালের এলাহাবাদের কুম্ভমেলাকে বলা হয়েছিল 'মহাকুম্ভ' যার পিছনে দুটো মত কাজ করেছে - প্রথমত, বিভিন্ন গ্রহনক্ষত্রের যে যোগ ১৪৪ বছরে একবার হয়, ২০২৫ সালে সেই যোগ রয়েছে। আর দ্বিতীয়ত, বারোটা মেলার চক্রে এটি দ্বাদশ মেলা। প্রবল প্রচার হয়েছে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে - পাতাজোড়া সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে, পাশাপাশি এই ১৪৪ বছরের তথ্য ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক মাধ্যমেও। এরকম দুর্লভ মুহূর্তের সাক্ষী থাকার তাগিদ ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে - বিশেষ করে রীলস্ এবং ভ্লগের যুগে প্রাসঙ্গিক থাকার দুর্বার ইচ্ছে থেকে। জানুয়ারির শেষ থেকে আজ অবধি এলাহাবাদের পথে ভয়াবহ ভিড়ের অন্যতম কারণ এইটাই... সরকারি হিসেবে ষাট কোটিরও বেশি মানুষ হাজির থেকেছেন এলাহাবাদ ফোর্টের পাশে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে; মেলার মাঠে তাঁবুতে আগুন লেগেছে একাধিকবার; মৌনী অমাবস্যার দিন ভোরে শাহী স্নানের সময়ে পদপিষ্ট হয়ে মারা গেছেন সরকারি হিসেবে তিরিশ জন, বেসরকারি মতে সেটা তিনশোও হতে পারে; নয়া দিল্লি স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে মারা গেছেন আঠারো জন; আসানসোল স্টেশনে একইরকম ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরিস্থিতি হয়েছিল; আর দূরপাল্লার ট্রেনগুলোর চিত্র সারা দেশের লোক জেনে গিয়েছে সামাজিক মাধ্যমের দৌলতে। কীসের উদ্দেশ্যে এই মেলা, যেখানে এভাবে প্রাণ হাতে নিয়ে মানুষ ছুটে যায়? কুম্ভের সেই ইতিহাসের খোঁজেই এই লেখা।

পুরাণ থেকে হিউয়েন সাং

জ্ঞান হওয়া ইস্তক ধার্মিক হিন্দুদের মুখে শুনে আসছি যে কুম্ভমেলার কথা বেদ থেকে পুরাণ সর্বত্র রয়েছে, কুম্ভমেলা চিরকালীন - আবহমান কাল ধরে যে মেলায় ভিড় করেছে কোটি কোটি পুণ্যার্থী। বাস্তবটা যদিও একটু অন্যরকম।

পৌরাণিক ভাষ্যে, যেমন 'মৎস্যপুরাণ' বা 'স্কন্দপুরাণ'-এ, প্রয়াগের মাহাত্ম্যের কথা রয়েছে। মৎস্যপুরাণে [১] 'প্রয়াগমাহাত্ম্য' পরিচ্ছেদে লেখা রয়েছে প্রতি মাঘ মাসে ছেষট্টি হাজার তীর্থ প্রয়াগে একত্রিত হয়; তাই সেই সময়ে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে স্নান করলে এক লক্ষ গো-দানের পুণ্য অর্জন করা যায়। বিষ্ণুপুরাণে [২] রয়েছে সমুদ্র মন্থনের কাহিনি। ভাগবৎপুরাণের [৩] তৃতীয় খণ্ড, স্কন্ধ ৮-এর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ থেকে বিশদে সমুদ্র মন্থনের কাহিনি বর্ণিত রয়েছে। অথচ কোথাও কুম্ভমেলা বা কুম্ভতীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় না ধন্বন্তরির অমৃত নিয়ে যাওয়ার সময় প্রয়াগ, হরিদ্বার, উজ্জয়িনী ও নাসিকে অমৃত চলকে পড়ার কথাও।

কুম্ভমেলার যে কোনো আলোচনায় গৌতম বুদ্ধের উল্লেখ আসে। বুদ্ধের একাধিক সূক্তর উদাহরণ দিয়ে বলা হয় যে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে কুম্ভমেলায় স্নানের কোনো মূল্য নেই। বাস্তব হল, বুদ্ধের ভাষ্যে প্রয়াগে স্নানের বিফলতা নিয়ে উপদেশ থাকলেও 'কুম্ভমেলা' শব্দটা অনুচ্চারিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে 'মঝঝিমা নিকায়া'য় ভাত্থুপমা সুত্ত (Similie of the Cloth)-এর কথা [৪], যেখানে বুদ্ধ বলছেন -

What can the Sundarikā do?

What the Payāga?

What the Bāhuka?

A person of animosity,

one who’s done wrong,

cannot be cleansed there

of evil deeds.

এখানেও দেখা যাচ্ছে প্রয়াগের উল্লেখ থাকলেও, কুম্ভ অনুপস্থিত।

আরেকটা বহুল প্রচলিত ভাষ্য হল চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর লেখায় কুম্ভমেলার উল্লেখ থাকা। জহরলাল নেহরুও তাঁর 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া'য় প্রয়াগে কুম্ভমেলার কথা লেখার সময় লিখেছিলেন - "In my own city of Allahabad, or Hardwar, I would go to the great bathing festivals, the Kumbh Mela, and see hundreds of thousands of people come, as their forebears had come for thousands of years from all over India, to bathe in the Ganges. I would remember descriptions of these festivals written thirteen hundred years ago by Chinese pilgrims and others, and even then these festivals were ancient and lost in an unknown antiquity. What was the tremendous faith, I wondered, that had drawn our people for untold generations to this famous river of India.'

আবারও, বাস্তব হল হিউয়েন সাং-এর লেখায় প্রয়াগের উল্লেখ থাকলেও কুম্ভমেলা নিয়ে একটা শব্দও নেই। মনে রাখতে হবে, হিউয়েন সাং যখন ভারতে এসেছিলেন, কনৌজে তখন হর্ষবর্ধনের রাজত্ব। নিজে হিন্দু হলেও, হর্ষ অন্য ধর্ম সম্পর্কে সহানুভূতিশীল ছিলেন। প্রয়াগ তখনও মূলতঃ বৌদ্ধ শহর। প্রয়াগে হিন্দু মন্দিরের পাশাপাশি ছিল অনেক বৌদ্ধ স্তূপ এবং অনেক বৌদ্ধের বাস। হিউয়েন সাং-এর লেখায় সঙ্গমে যে উৎসবের বর্ণনা আছে সেটা কুম্ভমেলা নয়, বরং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের এবং অন্য সাধারণ মানুষের সমাগম যেখানে রাজা উপহার বিতরণ করতেন।

"To the east of the capital, between the two confluents of the river, for the space of 10 li or so, the ground is pleasant and upland. The whole is covered with a fine sand. From old time till now, the kings and noble families, whenever they had occasion to distribute their gifts in charity, ever came to this place, and here gave away their goods; hence it is called the great charity enclosure. At the present time Śilâditya-râja, after the example of his ancestors, distributes here in one day the accumulated wealth of five years. Having collected in this space of the charity enclosure immense piles of wealth and jewels, on the first day he adorns in a very sumptuous way a statue of Buddha, and then offers to it the most costly jewels. Afterwards he offers his charity to the residentiary priests; afterwards to the priests (from a distance) who are present; afterwards to the men of distinguished talent; afterwards to the heretics who live in the place, following the ways of the world; and lastly, to the widows and bereaved, orphans and desolate, poor and mendicants." [৫]

প্রয়াগ থেকে হরিদ্বার - প্রাক আধুনিক যুগের ইতিহাস

কুম্ভের সূচনা কবে থেকে, আর কোথায়, এই নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা নতুন নয়। এত বড় জনসমাগম, সম্ভবতঃ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধর্মীয় সমাগম - এর উৎস কোথায়, তাই নিয়ে গবেষকদের মধ্যে আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। হিন্দুত্ব ন্যারেটিভের বাইরে বেরিয়ে এই নিয়ে অনেকের কাজই রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কামা ম্যাকলীন। এই প্রবন্ধের ভিত্তি ২০০৩ সালে প্রকাশিত ম্যাকলীনের একটা প্রবন্ধ - 'Making the Colonial State Work for You: The Modern Beginnings of the Ancient Kumbh Mela in Allahabad' [৬], আর একই লেখকের লেখা একটা বই - 'Pilgrimage and Power: The Kumbh Mela in Allahabad', 1765-1954 [৭]।

ম্যাকলীনের লেখা থেকে আমরা জানতে পারছি যে প্রয়াগে বহু আগে থেকেই প্রতি বছর মাঘ মাসে সঙ্গম অঞ্চলে একটা জনসমাগম হতো। সম্ভবতঃ এর শুরু হর্ষবর্ধনের আমলেই, যার উল্লেখ আমরা পাই উইলিয়াম ডালরিম্পলের লেখায় [৮] এবং হান্স ব্যাকারের 'স্কন্দপুরাণ' আলোচনায় [৯]। এ ছাড়াও, পার্সী ভাষায় লেখা সুজন রাই ভাণ্ডারীর সপ্তদশ দশকের ক্রনিকল 'Khulasat-ul-Tawarikh'-এ [১০] প্রয়াগের এই বাৎসরিক মাঘমেলার কথা রয়েছে। তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস'ও মাঘমেলার কথাই বলে, এবং চৈতন্যদেব প্রয়াগে এই মেলাতেই মকরসংক্রান্তির স্নানে গিয়েছিলেন। আন্দাজ করা যায় যে মাঘ মাসে, রবি ফসল কেটে ঘরে তোলার পরে, খানিকটা হার্ভেস্ট ফেস্টিভালের ধাঁচে প্রয়াগে এই সমাগম অনুষ্ঠিত হতো, যেখানে স্নান করতে আসতেন দূরদূরান্ত থেকে মানুষজন, আর রাজা মহারাজা বা জমিদাররাও। ছকে বাঁধা কোনো ধর্মীয় চরিত্র এই মেলার ছিল না; ফসল কেটে ঘরে তোলার পরে হাতে পয়সা থাকত, মানুষ সেই পয়সায় কেনাকাটির উদ্দেশ্যেই মূলতঃ এই ধরনের মেলায় আসত। প্রয়াগের মাঘমেলায় হর্ষবর্ধনের আমলে যেমন বৌদ্ধ, জৈন সম্প্রদায়ের মানুষদের দেখা যেত, পরবর্তীকালেও এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষই ভিড় করত।

১৮০১ সালে এলাহাবাদ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে চলে যাওয়ার পরে ব্রিটিশরা এই মাঘমেলার ওপর একটা ট্যাক্স বসায়। ব্রিটিশ আমলের আর্কাইভে সেই ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে একাধিক রাজা এবং জমিদারের লেখা দরখাস্ত পাওয়া গেছে যার কোনোটাতেই কুম্ভমেলার উল্লেখ নেই, লেখা রয়েছে মাঘমেলার কথাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে এলাহাবাদ অঞ্চলে বসবাসকারী বা ভ্রমণকারী যেমন ফ্যানি পার্কস [১১] বা ভোলানাথ চন্দ্র [১২], বা অন্যান্য মিশনারি - কারও লেখাতেই কুম্ভের উল্লেখ নেই, রয়েছে মাঘমেলার কথাই। বেনারসের বিখ্যাত হিন্দু পণ্ডিত ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের লেখাতেও এই মাঘস্নান বা মাঘমেলারই উল্লেখ রয়েছে।

অথচ, সপ্তদশ শতকের সেই 'Khulasat-ul-Tawarikh'-এ, প্রয়াগের বাৎসরিক মাঘমেলার উল্লেখের আগেই, হরিদ্বারে প্রতি বছর সূর্যের মেষরাশিতে অবস্থানের সময় হওয়া বৈশাখী মেলা, এবং প্রতি বারো বছরে বৃহস্পতির কুম্ভরাশিতে প্রবেশের সময়ে হওয়া কুম্ভমেলার কথা লেখা রয়েছে। একই উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮৩৩-৩৫ সালের 'Asiatic Journal & Monthly Miscellany'-তে, যদিও কুম্ভের বানান লেখা হয়েছে নানাভাবে, যথা - Cumbha-Mela, Koom, Koombh ca Mela ইত্যাদি। এই সমস্ত দলিলে হরিদ্বারের কুম্ভমেলার বর্ণনায় মেলার বিশাল আয়তন আর মেলাসংক্রান্ত ব্যবসার ব্যাপ্তির আন্দাজও পাওয়া যায় - এতই বিশাল, যে সেখানে সারা দেশ তো বটেই, সুদূর আরব থেকেও ব্যবসায়ীরা হাজির হতেন, এবং মেলাযাত্রী ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কর আদায় নিয়ে বিভিন্ন সন্ন্যাসী আখড়ার মধ্যে মামুলি গণ্ডগোল থেকে প্রায় যুদ্ধ অবধিও ঘটে যেত। 'এশিয়াটিক রিসার্চ'-এ ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস রেপারের এক প্রবন্ধে, এবং আরও পরে এলফিনস্টোনের লেখায়, ১৭৬০ সালে, হরিদ্বার কুম্ভের সময়ে, মেলার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে শৈব আর বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের মধ্যে ভয়ানক লড়াইয়ের কথা পাওয়া যায় যেখানে কয়েক হাজার বৈষ্ণব সন্ন্যাসী নিহত হয়েছিলেন। শেষ অবধি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আখড়াগুলো কে কার পরে স্নানে যাবে তার জন্যে রেগুলেশন চালু করে। প্রয়াগ এবং হরিদ্বারের পাশাপাশি 'Khulasat-ul-Tawarikh'-এ ত্রিম্বক (নাসিক) এবং উজ্জয়িনীর মেলার কথাও রয়েছে, কিন্তু কোনোটাই কুম্ভমেলা হিসেবে নয়, বরং তখনকার (এবং এখনকারও) আঞ্চলিক নাম সিংহস্থ মেলা হিসেবে।

প্রয়াগওয়ালদের কাহিনী

প্রয়াগের কুম্ভমেলার কাহিনির নেপথ্য নায়ক বাস্তবে এক ধার্মিক ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী - প্রয়াগওয়াল, বা সঙ্গমের পুরোহিত - যাঁরা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পরিচালনার পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে তীর্থযাত্রীদের অর্থনৈতিক সাহায্যও করতেন, যার ফলে তাঁদের প্রভাব প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল অবধি পৌঁছেছিল। ১৮৫৭ সালের সিপাহী অভ্যুত্থানে প্রয়াগওয়ালরাও জড়িয়ে পড়েছিলেন, মূলতঃ অর্থনৈতিক কারণে। বিদ্রোহী সিপাইদের আশ্রয় দেওয়া থেকে শুরু করে নিজের যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে দূরদূরান্তরে খবর পৌঁছনো, এবং প্রয়াগে আসা তীর্থযাত্রীদের মধ্যে বিদ্রোহের বার্তা প্রচারের কাজ করতেন প্রয়াগওয়ালরা। সিপাইরা হেরে যাওয়ার পরে প্রয়াগওয়ালদের ওপর বিচারের খাঁড়া নেমে আসে - অনেকে কারারুদ্ধ হন, অনেককে মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হয়, এবং বাকিদের ওপর নতুন রাজস্ব ও জমির আইন চাপিয়ে দেওয়া হয় - ফলে অর্থনৈতিকভাবে তাঁরা আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। সেই একই সময়ে হরিদ্বারের কুম্ভমেলা জনপ্রিয়তার শিখরে - নামকরা শৈব ও বৈষ্ণব আখড়ার সন্ন্যাসী, অন্যান্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব আর তীর্থযাত্রীদের সমাগমে হরিদ্বারের মেলা সংগঠিত হিন্দু ধর্মীয় কাঠামোর প্রতিবিম্ব হয়ে উঠেছে, তুলনামূলকভাবে যেটা ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। এই শেষের কথাটা জরুরী, কারণ ১৮৫৭ সালের অভিজ্ঞতার পরে ব্রিটিশরা যে কোনো জনসমাগমকে সন্দেহ করত - দুটো জিনিস ছড়িয়ে পড়ার ভয়ে - বিদ্রোহী মনোভাব আর সংক্রামক রোগ। একমাত্র ধর্মীয় উৎসব হলেই ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ থেকে ছাড় পাওয়া যেত।

প্রয়াগের মাঘমেলা পুরোনো তীর্থ হওয়া সত্ত্বেও, কলেবরে ও প্রতিপত্তিতে সেই সময়ে হরিদ্বারের কুম্ভের তুলনায় যথেষ্টই পিছিয়ে। সেই অবস্থার বদল ঘটাতে, এবং একই সাথে কলোনিয়াল শাসনের ভিতরেও নিজেদের প্রতিপত্তি রক্ষা করতে প্রয়াগওয়ালরা তাঁদের মাঘমেলাকে ঢেলে সাজান - যাকে আজকের ভাষায় 'রি-ব্র্যান্ডিং' বলা হয়। হরিদ্বারের সফল মডেল থেকে কিছু মূল বৈশিষ্ট্য ধার নেওয়া হয়, যেমন - শুধুমাত্র মাঘমাসের সময়কালের বদলে গ্রহনক্ষত্রের বিচার শুরু হয়, যাতে পৌরাণিক ব্যাখ্যা দেওয়া চলে, হরিদ্বারের ধাঁচে শাহী স্নান শুরু হয় মকর সংক্রান্তি, মৌনী অমাবস্যা, বসন্ত পঞ্চমীর দিনগুলোতে, শৈব এবং বৈষ্ণব আখড়াগুলোকে সমারোহ করে ডেকে আনা হয়, আর হরিদ্বারের মতোই ক্রমানুসারে বিভিন্ন আখড়ার স্নানের নিয়ম চালু হয়। প্রয়াগের 'মাঘমেলা' বদলে যায় 'কুম্ভমেলা'য়, আর এই নতুন মেলার পৌরাণিক ব্যাখ্যা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে। ভিত তৈরী হয় এক ধর্মীয় সমাগমের যা কালক্রমে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধর্মীয় সমাগম হয়ে ওঠে।

কলোনিয়াল আমলের দলিল থেকে আন্দাজ করা যায় যে এই রি-ব্র্যান্ডিং সম্পূর্ণ হয় ১৮৭০ সালে, যে বছর হরিদ্বারের ট্র্যাডিশন গ্রহণ করে মহানির্বাণী, নিরঞ্জনী, জুনা সহ বাকি সমস্ত আখড়ার সাধুদের নিয়ে ঘটা করে শাহী স্নান অনুষ্ঠিত হয়। ক্রমশঃ উজ্জয়িনী এবং নাসিকের মেলাও ঢুকে পড়ে কুম্ভমেলার আবর্তে।

শেষের কথা

প্রয়াগের মাঘমেলার এই রূপান্তর একদম বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং প্রচলিত ধর্মীয় ভাষ্যকে বদলে যাওয়া সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য নতুন করে লেখার বা নতুন মানে করার ঐতিহাসিক প্যাটার্নের একটা অংশ। রোমান আমলে 'সল ইনভিক্টাস'-এর মতো লৌকিক উৎসবকে যেভাবে 'খ্রীষ্টমাস' নামে খ্রীষ্টধর্মে নিয়ে আসা হয়েছিল, বা, আরব অধিবাসীদের লৌকিক দেবদেবীর উপাসনাস্থল কাবা-কে যেভাবে ইসলামের পবিত্রতম স্থান হিসেবে ভেবে নেওয়া হয়েছিল - এও ঠিক তাই। হিন্দুধর্মে এই উদাহরণ অন্যত্রও আছে - লৌকিক দেবী কালী বা নন্দাদেবীকে একসময় দুর্গার রূপ হিসেবে দেখানো হয়েছে কালী বা নন্দার ভক্তদের হিন্দুধর্মের আওতায় আনার জন্যে। নবম শতকে গৌতম বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে বৌদ্ধধর্মের ওপর ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্মের বিজয় চিহ্নিত করার জন্যে, এবং বিভিন্ন বৌদ্ধমন্দিরকে বদলে ফেলা হয়েছে হিন্দু মন্দিরে বৌদ্ধধর্মকে মুছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে (উদাহরণ হিসেবে বদরিনাথের মন্দির অন্যতম)।

প্রয়াগের মাঘমেলার রি-ব্র্যান্ডিংও এই একই ট্র্যাডিশনের ফসল যেখানে প্রয়াগওয়ালদের উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি রক্ষা করতে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে একটা ধর্মীয় মেলার কাঠামো তৈরি করা। এবং সেই রি-ব্র্যান্ডিং আজও একইভাবে চলেছে। এখন উদ্দেশ্য ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা - এক দেশ, এক ভাষা, এক ধর্মের রেটরিক এনে। স্বাধীনতার সময় থেকেই সঙ্ঘ পরিবার ও তার সহযোগীরা নানাভাবে চেষ্টা করেছে রাজনীতিতে ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে - যে অধ্যায়ের শুরু ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে, রাতের অন্ধকারে বাবরি মসজিদের ভিতরে রামের মূর্তি রেখে আসা দিয়ে। আশির দশকে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার মৌলবাদের হাতে আত্মসমর্পণ করে - প্রথমে শাহবানু মামলা, আর তারপর সেই পদক্ষেপের ভারসাম্য রক্ষা করতে বাবরি মসজিদের তালা খুলে দিয়ে। একই সময় থেকে সঙ্ঘের প্রচারকদের দেখা যায় বিভিন্ন সন্ন্যাসী আখড়ায় ঢুকে পড়তে, কারণ সাধারণভাবে ভারতীয় মননে সাধুসন্তদের জায়গা বেশ উঁচুতেই - রাজনৈতিক ক্ষমতার খেলায় এঁদের ব্যবহার করার চল নতুন নয়। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ' পুরোপুরি দখল নেয় অযোধ্যায় সমস্ত আখড়ার, এবং দুই দশকের মধ্যেই এলাহাবাদের কুম্ভমেলা চলে যায় তাদের হাতে।

'১৪৪ বছরে একবার' হওয়া মহাকুম্ভের বিজ্ঞাপন এই রি-ব্র্যান্ডিং-এরই সাম্প্রতিকতম পরিণতি। এই মুহূর্তে জনমানস নিয়ন্ত্রণে সঙ্ঘ অনেকাংশে সফলও। কুম্ভমেলাকে কেন্দ্র করে উন্মাদনা সৃষ্টির সমালোচনা করলে, অব্যবস্থার ফলে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনার নিন্দা করলে, বা দূষণ পর্ষদের রিপোর্ট অনুযায়ী চূড়ান্ত দূষিত সঙ্গমের জলের কথা বললে তাই তারস্বরে জিগির ওঠে - হিন্দু খতরে মেঁ হ্যায়...

সূত্রঃ

[১] Matsya Purana, Parimal Sanskrit Series No. 93, Ed. K. L. Joshi.

[২] Vishnu Puranam, https://archive.org/details/vishnu-purana-sanskrit-english-ocr.

[৩] Bhagavat Purana, Motilal Banarasidass Publishers Pvt. Ltd., New Delhi.

[৪] Majjhima Nikaya, Vatthūpama Sutta, https://www.dhammatalks.org/suttas/MN/MN7.html.

[৫] Buddhist records of the Western world (Xuanzang), Chapter 4 - Country of Po-Lo-Ye-Kia (Prayaga), Samuel Beal, 1884.

[৬] Making the Colonial State Work for You: The Modern Beginnings of the Ancient Kumbh Mela in Allahabad, Kama MacLean, Cambridge University Press, 2003.

[৭] Pilgrimage and Power: The Kumbh Mela in Allahabad, 1765-1954, Kama MacLean, OUP USA, 2008.

[৮] The Golden Road, William Dalrymple, Bloomsbury, 2024.

[৯] The World of the Skandapurana: Northern India in the Sixth and Seventh Centuries, Hans T. Bakker, Leiden, 2014, pp. 18, 124-5.

[১০] Wanderings of a Pilgrim in Search of the Picturesque, Vol. 1, Fanny Parks [1850] 1975, London: Oxford University Press.

[১১] Travels of A Hindoo to Various Parts of Bengal and Upper India, Vol 1, Bholanauth Chundar, 1869, London: N. Trubner.