আরেক রকম ● ত্রয়োদশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা ● ১-১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ● ১৬-৩০ মাঘ, ১৪৩১

প্রবন্ধ

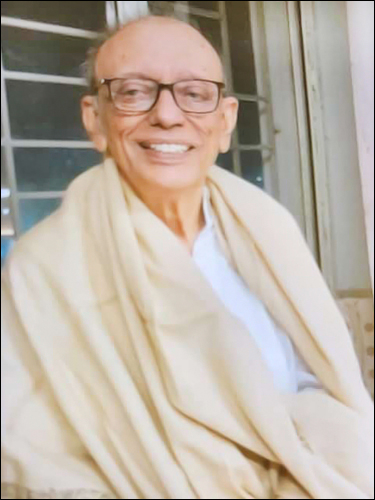

অধ্যাপক তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, আমার সহপাঠী

অলকনন্দা রায় বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রী তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায় উত্তর কলকাতার এক শিক্ষিত অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৪২ সালের ১১ই মে তারিখে। পিতা ডঃ সরসীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, মাতা শ্রীমতী বেলা চট্টোপাধ্যায়। এই দম্পতির তিন পুত্র, শুভঙ্কর, দীপঙ্কর ও তীর্থঙ্কর। স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলে তাঁর বিদ্যাচর্চার শুরু। আমাদের সময় স্কুলের শেষ পরীক্ষা ছিল স্কুল ফাইনাল। নিজের স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে সে বছর ইংরেজিতে তিনি সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলেন। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে স্নাতক হয়ে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন।

তীর্থঙ্করকে সহপাঠী হিসাবে আমি পেয়েছিলাম প্রেসিডেন্সি কলেজে (এখন ইউনিভার্সিটি) পড়তে গিয়ে। সেটা ১৯৬০ সাল, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ থেকে আই.এ. পরীক্ষা দেবার পর মালিনী বসু (পরে ভট্টাচার্য) কল্যাণী রক্ষিত (পরে ঘোষ), আর আমি অলকনন্দা রায়, প্রেসিডেন্সিতে ইংরেজি সাহিত্য পড়তে শুরু করলাম। অন্য কলেজ থেকে এসেছিল মীনাক্ষী, সুনন্দা আর ঊষা। ইংরেজি সাহিত্যের ক্লাসে ছিলাম আমরা ছ’জন মেয়ে আর আটজন ছেলে। ছেলেদের মধ্যে ছিলেন তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, মিহিররঞ্জন ভট্টাচার্য, ইন্দ্রনাথ গুহ, রামচন্দ্র রায়, বীরেশ্বর চ্যাটার্জি, আদিত্য ভট্টাচার্য প্রমুখ। পরবর্তীকালে এঁরা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি বা কলেজে অধ্যাপনা করেছেন, স্কুলের প্রিন্সিপাল হয়েছেন, কেউ বা বিজ্ঞাপন জগৎ বা চলচ্চিত্র পরিচালনার মতো অন্যান্য ক্ষেত্রে কৃতী হয়েছেন।

আমাদের সেই কলেজ জীবনের কথাটা আগে বলতে হবে। সেই প্রথম ছেলেরা আর মেয়েরা একসঙ্গে ক্লাসে ঢুকছি, সম্ব্রম জাগানো বিশিষ্ট অধ্যাপকদের পড়ানো শুনছি, ঝড়ের গতিতে নিজেদের খাতায় নোট নিচ্ছি। পরে প্রয়োজনমত পরস্পরের কাছে সাহায্য নিয়ে বাদ পড়া অংশগুলি ভরিয়ে তুলছি। এই অবধি তো ঠিকই ছিল। কিন্তু তলে তলে একটা অন্য উত্তেজনার চোরা স্রোত বইত যেন। এর আগে আমরা পড়েছি কেবল মেয়েদের অথবা কেবল ছেলেদের স্কুল-কলেজে। কো-এডুকেশন ব্যাপারটা মেয়েদের কাছে যেমন, ছেলেদের কাছেও তেমনি নতুন। আজ ছয় দশকের বেশি সময় ধরে গঙ্গা দিয়ে লক্ষ লক্ষ কিউসেক জল বয়ে চলে গেছে, সময়ের স্রোত আরও দ্রুতগতিতে বইছে। এখনকার তরুণ প্রজন্ম আমাদের সেই নবীন চোখে ঘোর লাগা ভাবটি বুঝতেই পারবে না। রোজ নতুন আবিষ্কার, নতুন কারুর প্রতি দুর্বলতা বা তার দুর্বলতা দেখে শিহরণ। নোট খাতার মধ্যে এক টুকরো কাগজে বিশেষ কারুর হাতে লেখা একটা চিরকুট।আবার অন্যদিকে আমাদের চোখ খুলছে বাইরের পৃথিবীর রূঢ় বাস্তবতার দিকে, আবিষ্কার হচ্ছে অজানা চিন্তার জগৎ, চারপাশের বহমান রাজনৈতিক নানা স্রোতের ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠছি আমরা। রয়েছে কলেজের ছাত্র সংগঠনগুলির প্রবল হাতছানি। সেই সময়ে দুটি প্রধান ছাত্র সংগঠন ছিল, কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থিত BPSF আর তখনকার শক্তিশালী এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কংগ্রেস পার্টি সমর্থিত PCSO। তীর্থঙ্কর, মালিনী আর মিহির প্রবলভাবে কমিউনিস্ট ভাবধারায় প্রাণিত, তারা সবাই BPSF-এর সভ্য এবং কর্মী হয়ে উঠল। তবে পাশাপাশি সবাই মন দিয়ে পড়াশোনাটি করত। সঠিক জানি না, তবে অনুমান করি তীর্থঙ্করের বামপন্থী মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সূচনা হয়েছিলো আরও আগেই, কলেজে ঢোকার সেই প্রথম বর্ষ থেকেই। যদিও তাদের পরিবার ছিল ঘোরতর কংগ্রেস সমর্থক।

একটি নিত্যকর্ম ছিল আমাদের - কফি হাউসে আড্ডা। কারুরই পকেটে রেস্তো বেশি থাকত না, মাসের শেষের দিকে এক কাপ কফিও ভাগ করে খেয়েছি, একই কাপের চারপাশে চুমুক দিয়ে। তাতে কি? জমিয়ে আড্ডা হতো, কয়েক ঘণ্টা বসে থাকা যেত, কেউ বাধা দিত না। সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে তো কথা হতোই, বাংলা, ইংরেজি বা ইংরেজিতে অনূদিত অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার সাহিত্য যে যা পড়েছে তাই নিয়ে আলোচনা হতো। ললিতকলা আর তার শিল্পীদের নিয়ে অনেক দীর্ঘ তর্কের কথা মনে পড়ে।সিনেমাও একটা প্রবল আলোচনার বিষয় ছিল। পাশ্চাত্য দুনিয়াতে পঞ্চাশের দশকেই Nouvel Vague Cinema-র নতুন ঢেউ উঠেছে, বাণিজ্যিক সিনেমার পাশাপাশি নতুন রকম ছবির দর্শক বাড়ছে, আমাদের এখানে গড়ে উঠছে Film Society - এই সবই আমাদের আগ্রহের বিষয়। আবার চতুর্থ বর্ষে এসে সত্যজিৎ রায়ের সৌজন্যে আমি হয়ে গেলাম এমনই এক ছবির অংশ। সহপাঠীরা আমার আনন্দের অংশীদার।

একটা হাল্কা কথা বলে এই পর্ব শেষ করি।তীর্থঙ্করের ছিল একটা আলাদা দায়িত্ব। ওই বয়সে ওর উচ্চহাসির শব্দ ছিল অনেকটা স্টেট বাসের ব্রেক টানার মতো - একটা জোরে কিঁচকিঁচ আওয়াজ। আমরা যখন ফোর্থ ইয়ার, তখন নতুন ভর্তি হওয়া বালখিল্যের দল যদি কাছাকাছি টেবিলে বসে বেশি ‘শোর মাচাতো’, তাদের চমকে দিয়ে সেই হাসিটা হেসে উঠত সে। প্রতিবারই এতে কাজ হতো। একটু পরে দলটা উঠে দূরের কোনো টেবিলে চলে যেত। আমরা এটা ভারী উপভোগ করতাম। সেই পোড়া রান্নার-তেলের গন্ধে ভরা ধুম্রজাল-আচ্ছন্ন কফি হাউসে কয়েক ঘণ্টা কাটানোর যে মাদকতা, সেটা লিখে বোঝানো যাবে না। অবশ্যই আজ স্বীকার করছি, যে বন্ধুদের সঙ্গ পাওয়া যেতো সেটাই ছিল ওই মাদকতার আসল আরক।

বি.এ. পরীক্ষার পর ইংরেজি বিভাগের কয়েকজন আমরা যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে চলে গেলাম, এম.এ. পড়তে। তীর্থঙ্কর আর আরও কেউ কেউ ভর্তি হল ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে।তাদের জন্য রইল কফি হাউস। যাদবপুরেও ইউনিভার্সিটির কাছেই ছিল আর এক কফি হাউস, কিন্তু দুধ আর ঘোলের স্বাদ তো আলাদা।

কলেজে থাকতেই একটি ঘটনা ঘটে, যেটা তীর্থঙ্করের চরিত্রের আরও একটি দিক প্রকাশ করেছিল আমাদের কাছে। ১৯৬১ সালে তার কোনও একজন নিকট আত্মীয়-বিয়োগ ঘটে। সম্ভবত তার ঠাকুরদাদা।নিজের কমিউনিস্ট চিন্তা অনুযায়ী সে সরাসরি বাড়ির অনুজ্ঞার বিরোধিতা করল। পুরোনো কলকাতার ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান, সে কোনো শাস্ত্রীয় ক্রিয়া করল না, শাস্ত্র অনুযায়ী শ্রাদ্ধ করা থেকে বিরত রইল। এই অবধি বোঝা গেলো, এ পথে আগে আরও কেউ কেউ হেঁটেছেন। কিন্তু তীর্থঙ্করের নিজস্ব ভাবনা তাকে বিশিষ্ট করেছিল। নির্দিষ্ট দিনে মাথা কামিয়ে সে কলেজে এলো। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে সে বলেছিল, এ আমার শোকচিহ্ন ধারণ। কালো পোশাক পরে স্বজন বিয়োগ জানানো হয়, এও তেমনি।

তখন থেকেই তিনি নিজের ভাবনায় বিশ্বাসী। সবাই যা করে সেই পথেই চলতে হবে এমন কোন ধারণার বশবর্তী ছিলেন না তীর্থঙ্কর। নিজের বিয়ের দিনেও তিনি কলেজের রোজকার পরিচিত পোশাক ধুতি আর হেমন্ত-শার্ট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। যাঁরা তাঁকে চিনতেন না, সেই সব অতিথিরা অন্য সুবেশ পুরুষদের বর ভেবে নিচ্ছিলেন। আমাদের কৌতুকের শেষ ছিল না। তবে পরে আবার তাঁর ছাত্ররা হাঁ করে দেখেছে তাঁর সবুজ বা মেরুন পেন্টুলুন পরা চেহারা, এও শুনলাম।

যদিও পাঠে তাঁর বিশেষ অধ্যয়নের বিষয় ছিল ইংরেজি সাহিত্য, মাতৃভাষার সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রেম ছিল অটুট। বাঙলায় ছোটো গল্প লেখার অভ্যাসও সেই কলেজ জীবন থেকেই। আই.এ. পড়ার সময় নিজের স্কলারশিপের টাকা দিয়ে 'বক্তব্য' নামে একটি লিটল ম্যাগাজিন বের করেছিলেন। এই সূত্রে তাঁর পরিচয় হয়েছিল মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় মজুমদার এবং সুবীর রায়চৌধুরির সঙ্গে। তীর্থঙ্কর নিজেও ছোটগল্প লিখেছেন ওই ম্যাগাজিনে। এছাড়া তাঁর লেখা বেরিয়েছে প্রেসিডেন্সি কলেজের পত্রিকাতেও। ছাত্র সংগঠন BPSF-এর তিনি ছিলেন Literary Secretary। তাঁর বিশেষ ভালবাসার কবি ছিলেন জীবনানন্দ দাশ আর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। সেই আগ্রহ থেকে নিজের ইচ্ছায় এঁদের নিয়ে গভীর পড়াশোনা করেছেন। পরবর্তীতে অবসরজীবনে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প অনুবাদ করেছেন ইংরেজিতে।

তীর্থঙ্কর যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন, বামপন্থী চিন্তাধারা ততদিনে দৃঢ়ভাবে তাঁর জীবনদর্শন এবং চর্যার অঙ্গ। এম.এ. পরীক্ষার পর কিছুকাল তিনি কলকাতার নিউ আলিপুর কলেজে পড়িয়েছিলেন। এর পর তাঁর গন্তব্য হল ইংল্যান্ডের লীডস্ ইউনিভারসিটি, যেখানে গিয়ে তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য এম.এ. ডিগ্রী পান। এই স্নাতকোত্তর পাঠে তাঁর বিশেষ অধ্যয়নের বিষয় ছিল সাহিত্যতত্ত্বে আধুনিকতা এবং আইরিশ আমেরিকান সাহিত্য। লক্ষ্যণীয় যে আদ্যন্ত নাগরিক মানুষ তীর্থঙ্করের থিসিসের বিষয় ছিল 'The Artist and the City'। তিনি বেছে নিয়েছিলেন দুজন প্রায় সমসাময়িক লেখককে, আমেরিকান ঔপন্যাসিক Fscott Fitzgerald, আর আমেরিকান লেখক এবং চিত্রনাট্যকার Nathaniel West। এই দুজন আইরিশ আমেরিকান লেখকের উপর গবেষণা করে যে থিসিস তিনি প্রস্তুত করেন, সেটি পরে স্বদেশে যখন প্রকাশিত হয় তখন রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে বিশেষরূপে সমাদৃত হয়।

কর্মজীবনে শ্রী তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের অধ্যাপনা শুরু হয়েছিল কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে। অবসর নিলেন ওই চাকরি থেকেই, অন্য কোথাও আর যান নি।

তিনি কেমন মাস্টারমশাই ছিলেন? শ্রী তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের এক ছাত্র ডঃ সুখেন বিশ্বাস, যিনি বর্তমানে নিজেই কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এক সম্মানিত অধ্যাপক, সাগ্রহে তাঁর প্রিয় মাস্টারমশাইয়ের কথা বললেন। নিয়মানুবর্তিতায় ভীষণ বিশ্বাসী ছিলেন তীর্থঙ্কর। নিজে একেবারে নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাসে ঢুকতেন, নির্দিষ্ট সময়ে বেরোতেন। ছাত্রদের জন্যে কোনো ছাড় ছিল না, সকলকেই সময়মতো ক্লাসে ঢুকতে হতো। পরে এলে তার আর ক্লাসে ঢোকার অনুমতি মিলত না। আর তাঁর ক্লাসে পড়ানোর সময়ে কোনো ছাত্রের কথা বলার উপায় ছিল না। ওই ছোটখাটো মানুষটির এতটাই ব্যক্তিত্ব ছিল যে একদম pin drop silence রক্ষা করত সবাই। একবার একজন ছাত্র ক্লাসে কথা বলছিল। তীর্থঙ্কর তার দিকে দেখলেন, তার পর কণ্ঠস্বর ধমকের পর্যায়ে না তুলে শুধু বলেছিলেন, “Simply get out”। এবার সেই ছাত্রটি বাধ্য ছেলে হয়ে ক্লাসের বাইরে চলে যায়। সেই আদেশ করার ধরণটি আজও ভুলতে পারেননি ডঃ সুখেন বিশ্বাস।

সুখেনবাবু এও জানালেন যে তিনি নিজে বাংলা অনার্সের ছাত্র ছিলেন, ইংরেজি ছিল তাঁর subsidiary বিষয়। অধ্যাপক তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায় তাঁদের পড়াতেন কবি Tennyson রচিত বিখ্যাত কবিতা 'Ulysses'। এবং সব পড়ানোটাই হতো ইংরেজিতে। ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করবার সময়েও অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বাংলা শব্দ ব্যবহার করতেন না।

শ্রী তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ১৯৭২ থেকে ২০০৫ - এই সুদীর্ঘ সময় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর পাশাপাশি সংগঠনমূলক নানা কর্মকাণ্ডে যুক্ত থেকেছেন। শিক্ষাকে শুধু শ্রেণীকক্ষেই আবদ্ধ রাখেননি, তাকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন ছাত্রদের মননে। আমরা সুখেনবাবুর কাছে জানতে পারি যে তিনি প্রথমে ছাত্র হিসাবে, এবং পরবর্তীতে নিজে অধ্যাপনা করতে এসে সহকর্মী হিসাবে শ্রী তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রের নানা দিক দেখে তাঁর গুণগ্রাহী হয়ে উঠেছিলেন। যে কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসতেন তীর্থঙ্কর। কোনও সহকর্মীর প্রতি অবিচার করা হয়েছে, বা কোনও ব্যক্তি তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে বলে যদি তাঁর মনে হতো, তিনি প্রতিবাদে কঠিন হয়ে উঠতেন। সেই ব্যক্তি অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের হলেও তারই পক্ষ নিতেন তিনি। এমনকি, অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের নিজের সমর্থিত দল সিপিআই(এম)-এর সদস্য কোনো ভাইস চ্যান্সেলর থাকলেও তাঁর ঘরের সামনে মাটিতে শতরঞ্চি পেতে বসে সেই ভিন্ন দলীয় ব্যক্তির জন্য আন্দোলনে সামিল হতে তিনি দ্বিধা করতেন না। এটা খুব সহজ কাজ নয়, এখানে তাঁর নিজের ঝুঁকি থাকত।

অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাসও একটি জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন। ইংরেজি বিভাগ থেকে ভাইস চ্যান্সেলরের অফিস বা Administrative Building বেশ দূর। প্রয়োজনে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় একা একাই briefcase হাতে হেঁটে যেতেন সেখানে। দল ভারী করার জন্য অন্য মাস্টারমশাইদের পড়ানো নষ্ট করে ক্লাস থেকে ডেকে নিয়ে যাবার কথা ভাবেননি কখনও। তবে দিনের শেষে বাড়ি ফেরার সময় ট্রেন ধরার জন্য স্টেশনে যখন যেতেন, তখন অনেকে মিলে গল্প করতে করতে যেতে তাঁর কোনও অসুবিধা ছিল না।

বিগত শতাব্দীর সাতের দশকের অশান্ত সময়ের শেষে যখন আবার রাজ্যের শিক্ষার আবহাওয়া স্বাভাবিক হতে শুরু করে, তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায় সাগ্রহে এগিয়ে আসেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের কাজে সামিল হতে। ১৯৮১ সালে নতুনভাবে গঠিত হয় University Act 1981। যেসকল Statute, Ordinance, Regulations দ্বারা আজও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় চালিত হয়, "তার পাতায় পাতায়, ছত্রে-ছত্রে পরিলক্ষিত হয় তাঁর ভাষা, তাঁর শব্দচয়ন, তাঁর যুক্তিসঙ্গত বাক্যবিন্যাস"। কোন অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ যেন প্রশাসনের তরফে না নেওয়া হয়, সে বিষয়ে সদা-সচেতন থেকেছেন তীর্থঙ্কর। প্রয়োজনে নির্ভীকভাবে প্রতিবাদ করেছেন।

West Bengal College and University Teachers’ Association, বাংলায় সংক্ষেপে ওয়েবকুটা। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষার সকল প্রতিষ্ঠানের সব শিক্ষকদের এক ছাতার তলায় নিয়ে এসে তাঁদের ন্যায্য অধিকার রক্ষার জন্য গঠিত এই যে সংগঠন, নানা সময়ে স্বভাবতই সেটিকে নানারকম সংগ্রাম এবং আন্দোলনের সম্মুখীন হতে হয়েছে। বলাই বাহুল্য, তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায় সেইসব সংগ্রামের অংশীদার হয়েছেন। ওয়েবকুটার কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিতে বছরের পর বছর ধরে নির্বাচিত হয়ে সহ-সম্পাদকের দায়িত্বপূর্ণ পদ সামলেছেন। “তাঁর বিস্তৃত কার্যনির্বাহী সদস্যপদের সময়কালে এ.জি.এম. সহ ওয়েবকুটার সমস্ত মিটিং-এর মিনিটস্ তাঁর তৈরী। মিনিটস্ বুকের আর্কাইভ ঘাঁটলে পাওয়া যাবে তাঁর ভাষাশৈলী।“ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি 'অধ্যাপক তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি' শিরোনামের যে লেখাটি তাঁর স্মরণসভায় বিতরণ করেছিলেন, সশ্রদ্ধ এই কথাটি এবং পূর্বের উদ্ধৃতিটি আমি সেখান থেকে গ্রহণ করেছি।

আরও কিছু তথ্য দিয়েছেন এই সমিতি, যা আমি সগৌরবে এখানে লিপিবদ্ধ করতে চাই। তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায় প্রগতিশীল সাহিত্য পত্রিকা ‘নন্দন’-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন, প্রগতিশীল পুস্তক-প্রতিষ্ঠান ‘এন. বি. এ.’র সম্পাদকমণ্ডলীরও সদস্য ছিলেন, 'জ্যোতি বসু সমাজবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এবং অবসর গ্রহণের পর রাজ্যের একদা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী, যারা বর্তমানে পেনশন-এর আওতায় পড়েন, তাঁদের সংগঠনেও যুক্ত হন।

আজীবন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামী এবং পাশাপাশি অসাধারণ সংগঠক এই মানুষটিকে আজ আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানালাম। তিনি আমার সহপাঠী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু জীবন তাঁকে চিন্তায় ও কাজে অনেক উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে আমার নাগাল নেই।