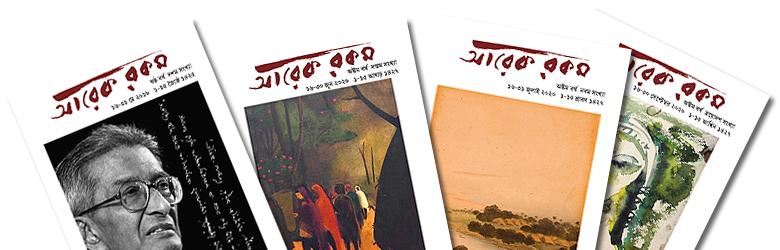

আরেক রকম ● ত্রয়োদশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা ● ১-১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ● ১৬-৩০ মাঘ, ১৪৩১

প্রবন্ধ

শাহেনশাহ, তুমি কার দলে? ধনবান, নাকি নির্ধন?

রঞ্জন রায়

শীত যাচ্ছে, বাজারে শাকসব্জীর দাম ফের চড়তে শুরু করেছে। আসছে আবার বাজেটের দিন। তাতে সরকারের আয়-ব্যয়ের ফিরিস্তির সঙ্গে থাকবে আগামী বছরের করব্যবস্থা।

একটা কথা বলা দরকার।

আমাদের দেশের কাঠামো হল আধুনিক কল্যাণকারী রাষ্ট্রের। আমরা ধরে নিই সরকার আয়ের জন্য বিভিন্ন খাতে ট্যাক্স আদায় করবে এবং তার উল্লেখযোগ্য অংশ খরচ হবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং অধিকাংশ মানুষের খাদ্য-বস্ত্র ইত্যাদির গ্যারান্টির খাতে। আইনের চোখে সব নাগরিক সমান, প্রধানমন্ত্রী বলেন - সব কা সাথ, সবকা বিকাশ।

বেশ কথা। সরকারের আয়ের একটা বড়ো অংশ আসে আয়করের মতো প্রত্যক্ষ কর এবং ‘পণ্য ও বিক্রয় কর’ (জিএসটি) গোছের অপ্রত্যক্ষ কর থেকে।

সজাগ নাগরিক হিসেবে কর দিতে কোনো আপত্তি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু একই সঙ্গে এটা দেখা দরকার যে সেই করের বোঝা কাদের উপর বেশি চাপানো হচ্ছে৷ আর সেই আয় সরকার কাদের উপর বেশি খরচ করছেন। এই নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে শুধু করের ভার নিয়ে আলোচনা হবে।

একটা ভুল ধারণা জনমানসে গেড়ে বসেছে - গরীব মানুষ ট্যাক্স দেয়না, শুধু উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত দেয়। গরীব মানুষ কেবল সরকারের থেকে খয়রাত পায়। কথাটা সর্বৈব ভুল। ট্যাক্সো সবাই দেয়। আমির-গরীব সবাই। কীভাবে?

উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত দেয় আয়কর, সম্পত্তি কর জাতীয় প্রত্যক্ষ কর যা প্রোগ্রেসিভ। সবার জন্য এই কর সমান নয়, যার আয় বেশি তার করের অনুপাত বেশি। কিন্তু গরীব মানুষ সহ সব নাগরিক দেয় বিক্রয় কর - জিএসটি। এই অপ্রত্যক্ষ কর সবার জন্যে সমান। ওষুধ কিনলে, আনাজপাতি কিনলে, দোকান থেকে জিনিস কিনলে প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য উচ্চবিত্ত বা বিত্তহীন সবাইকে সমান জিএসটি দিতে হয় - তাই এই ট্যাক্সটি বিষমানুপাতি বা রিগ্রেসিভ।

গত কয়েকটি ত্রৈমাসিকের আর্থিক তথ্যের বিশ্লেষণ বলছে তিনটে কথা - শিল্পোৎপাদনের নিম্নগতি, বেকারত্ব বৃদ্ধি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি। তার সঙ্গে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে আর একটা কথা - মধ্যমবর্গ বা মিডল ক্লাস শেষ হয়ে যাচ্ছে।

কেন মধ্যমবর্গের কথিত বিলুপ্তি নিয়ে এত চিন্তা?

কারণ মহানগর ও শহরে অধিকাংশ ভোগ্যপণ্যের ক্রেতা এই মধ্যমবর্গ। দেশের সমস্ত মল এবং বিপণিতে থরে থরে যে পণ্যসম্ভার সাজানো থাকে তার লক্ষ্য প্রধানতঃ উচ্চবর্গ এবং মধ্যমবর্গ বা মিডলক্লাস। হিসেব সোজা; উচ্চবর্গের উপভোক্তার সংখ্যা কম। তারা কিনবে ইম্পোর্টেড ও প্রিমিয়ার আইটেম, মূলতঃ যেগুলো বিলাসদ্রব্যের আওতায় পড়ে।

মিডিয়ায় এবং সাইনবোর্ডে বিজ্ঞাপনের লক্ষ্য তাই বিশাল মিডলক্লাস, যার বিকাশ হয়েছে মূলতঃ এই শতাব্দীর প্রথম দশকে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের 'খোলা বাজার নীতি'র ফলে। মিডলক্লাসকে উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কহীন কনজিউমার লোন বা ভোগ্যবস্তু কেনার জন্যে সহজ ঋণ এবং ওভারড্রাফট দিতে ব্যাংকগুলিও মুখিয়ে আছে।

কিন্তু দুটো দশক পেরোতেই কী হয়েছে?

২০২৪ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ভারতের সবচেয়ে বড়ো 'এফএমসিজি' 'হিন্দুস্থান ইউনিলিভার’-এর প্রফিট ৩.৭ শতাংশ কমে গেছে। ‘এফএমসিজি’ মানে ‘ফাস্ট মুভিং কনজিউমার গুডস’; এতে অধিকাংশ মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন ব্যবহারের প্যাকেজ করা ভোগ্যপণ্য, যেমন, খাবার জিনিস, প্রসাধন, ঘর পরিষ্কারের কেমিক্যাল, হেলথ সাপ্লিমেন্ট, বাচ্চার ডায়াপার সবই আছে।

‘হিন্দুস্থান ইউনিলিভার’-এর সিইও রোহিত জাভা, ‘নেসলে ইণ্ডিয়া’র চেয়ারম্যান সুরেশ নারায়নন, ‘টাটা কনজিউমার প্রোডাক্টস’-এর এবং 'আইটিসি লিমিটেড'-এর মুখপাত্র সবার একই সুর - শহরের মিডলক্লাসের ক্রয়ক্ষমতা কমছে, তাই বাজারে ডিমান্ড কমছে, ভোগ্যবস্তুর যোগান কমছে এবং দাম বাড়ছে।

কেন দেশের এই দুরবস্থা? বড়ো বড়ো করপোরেট ঘরানা বলছে দুটো কারণ।

এক, শহুরে মধ্যমবর্গের ক্রয়ক্ষমতা সমানে কমছে। মুদ্রাস্ফীতি ও করের বোঝার ভারে তাদের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমহ্রাসমান।

দুই, অধিকাংশ সাধারণ মানুষ পরিশ্রম বিমুখ, খাটতে চায় না।

আমরা দুটো বক্তব্যকেই খুঁটিয়ে দেখব।

মধ্যমবর্গ বা মিডলক্লাস কারা?

আমরা বর্তমান নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরের কথা মনে রেখে একাডেমিক বিতর্ক এড়িয়ে একটি সরল আর্থিক সংজ্ঞাকে বেছে নেব। ভারতের সমাজকে আয়ের ভিত্তিতে মোটাদাগের এই বর্গবিভাগটি করেছেন জনৈক ব্যবসায়ী কিশোর বিয়ানী।

| উপভোক্তার বর্গভেদ | লোকসংখ্যা | গড় বার্ষিক আয় |

|---|---|---|

| উচ্চবর্গ | ১২ কোটি | ১২.৩ লক্ষ টাকা |

| মধ্যমবর্গ | ৩০ কোটি | ২.৫ লক্ষ টাকা |

উচ্চবর্গের রয়েছে বিশাল চল-অচল সম্পত্তি এবং শেয়ারে বিনিয়োগ করার মতো বাড়তি আয়। বিদেশ ভ্রমণ এবং বিদেশি বিলাসিতার পণ্য কেনা এদের কাছে জলভাত। এদের চিকিৎসাও দরকারে বিদেশে হয়। রাজনীতি এবং ক্ষমতার অলিন্দে এদের অবাধ এবং মসৃণ যাতায়াত।

মধ্যমবর্গের অধিকাংশই চাকুরিজীবি; রয়েছে নিজস্ব বাড়ি অথবা ফ্ল্যাট, ছোট গাড়ি, ব্র্যাণ্ডেড জামাকাপড়, উচ্চশিক্ষা, বীমার সাহায্য নিয়ে প্রাইভেট হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে চিকিৎসার সুবিধে, ছেলেমেয়েদের দামী স্কুলে ভর্তি করা, ছুটিতে বেড়াতে যাওয়া, ভাল রেস্তোরাঁয় মাঝেমধ্যে খাওয়াদাওয়া এবং সামান্য হলেও কিছু আর্থিক জমাপুঁজি যার জোরে সাময়িক আর্থিক এবং পারিবারিক সংকট সামলে নেওয়া যায়।

জনসংখ্যার বাদবাকি অংশ, প্রায় ৯০ থেকে ১০০ কোটি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ঘর চালাতে ব্যস্ত। কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ৮০ কোটি জনসংখ্যাকে নিয়মিত, এবং প্রায় বিনামূল্যে রেশন পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে এই বর্গভেদকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। একই কথা বঙ্গের দুয়ারে-রেশন জাতীয় যোজনার ব্যাপারেও প্রযোজ্য। শুরু হয়েছিল কোভিডের সময়, এখন বাজারের যা অবস্থা তাতে সরকার বাধ্য হয়েছে অমৃতকালে এই ধরণের অমৃত বিতরণের ব্যবস্থা করতে।

এদের কোনো জমা পুঁজি নেই। অসুখ হলে যায় সরকারি হাসপাতাল - যার অবস্থা সবাই জানেন। উত্তরপ্রদেশ এবং কলকাতায় গত কয়েক বছরে ব্যাপক শিশুমৃত্যুর খবর এখনও স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি।

এরা আলসে?

বড়ো বড়ো শিল্পপতি ঘরানার কথা শুনুন, মনে হবে দারিদ্র্যের আসল কারণ ভারতের সাধারণ মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমের অভাব, ওরা অলস।

ইনফোসিসের নারায়ণমূর্তির বক্তব্য ভারতের চাকরিজীবিদের সপ্তাহে ৭০ ঘন্টা কাজ করা উচিত। আর একজন বিজ্ঞের মতে সপ্তাহের শেষে শনি-রবি ছুটি নাকি পাশ্চাত্য সংস্কার, আরেকজনের নিদান - রবিবারে বৌয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে না থেকে অফিসে চলে এসো।

কিন্তু বাস্তব চিত্রটি কী?

সব বড়ো কর্পোরেট ঘরানার লাভ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, অথচ কর্মচারীদের বাস্তবিক মাইনে কমছে। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির দরের চেয়ে কম দরে বৃদ্ধি হচ্ছে - এটাই মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের আসল কারণ। The FICCI-Quess Corp Income Report 2022-23 বলছে -

"Profit of Indian corporates across six major sectors increased 4 times. Real salary growth negative."

এর অর্থ গড় মুদ্রাস্ফীতির দর ৫.৭ শতাংশ, বেতনবৃদ্ধির দর তার চেয়ে বেশ কম।

খোদ ভারত সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ভি. নাগেশ্বরন বলছেন -

"Corporate profitability has gone up from 5.3 trillion in FY '20 to 20.6 trillion in FY '23. Wage growth has not grown in the same pace."

এক দিকে তো কোম্পানিগুলো সুপার প্রফিট করছে, অথচ কর্মচারীদের মজুরি বেতন ইত্যাদি বাড়াতে কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছে না। আবার কেন্দ্রীয় সরকার তাদেরই কর আদায়ে বিরাট ছাড় দিচ্ছে। ২০১৯ থেকেই মোদী সরকার কর্পোরেট ট্যাক্স কমাতে শুরু করে।

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন গোয়াতে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে জানান যে ভারত সরকারের বিত্ত মন্ত্রক আয়কর আইন (সংশোধন) অর্ডিনান্স ২০১৯ [Taxation Law (Amendment) Ordinance 2019] জারি করে Income Tax Act 1961 Finance (no. 2) Act 2019। তাতে দেশি কোম্পানির জন্য কর্পোরেট ট্যাক্স কমিয়ে ২২ শতাংশ এবং নতুন কোম্পানির জন্য ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। আরও অনেক সুবিধে দেওয়া হয়েছে, উদ্দেশ্য তাতে দেশে বিনিয়োগ বাড়বে, শিল্পের বিকাশ হবে এবং আমজনতার চাকরি ও রোজগার বৃদ্ধি হবে। এই ছাড় দেওয়ায় সেই বছরই ভারত সরকারের ১.৪৫ লাখ কোটি আয় কমে যায়![2] আর শিল্প, রোজগার এবং বিনিয়োগ যে কী বেড়েছে, কোথায় বেড়েছে সেটা এখন সবাই জানেন।

'অক্সফ্যাম'-এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী

এটা খেয়াল করার মতো যে ২০১৯ সালে সরকারের কর থেকে আয়ের ৫৮.৩ শতাংশ আদায় হতো কর্পোরেট ট্যাক্স থেকে। এখন ২০২৩-২৪ সালে সেই প্রতিশত নেমে এসেছে ৪৬.৫ শতাংশ পর্যন্ত। অর্থাৎ আয়করদাতা মধ্যমবর্গ থেকেই সরকারের কর আদায় বেশি হচ্ছে। এবার ১১.৫৬ লাখ কোটি টাকা বা ট্রিলিয়ন আসছে আয়কর থেকে, আর কর্পোরেট ট্যাক্স থেকে ১০.৪২ লাখ কোটি, (অনুমানিত) ২০২৪-২৫।

দেশের জনসংখ্যার মাত্র ৩ শতাংশ আয়কর দেয়। কিন্তু ওই ৩ শতাংশ দেশের সমস্ত কর্পোরেট ঘরের থেকে বেশি কর দিচ্ছে।

মনমোহন সিং সরকারের সময় সরকারের সমস্ত আয়ের ৩৫ শতাংশ আদায় হতো করপোরেট ট্যাক্স থেকে, বর্তমান সরকারের সময় সেটা নেমে ২৬ শতাংশ হয়েছে।

অনেক আন্তর্জাতিক স্তরের অর্থনীতিবিদের মতে ভারতের মতো দেশের সরকারের আমদানি আয়করের উপর বেশি নির্ভরশীল হওয়া সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়।

গল্পটা এখানেই শেষ নয়। মধ্যমবর্গ নিজের মাইনে এবং অন্য আয়ের উপর ট্যাক্স দেয়। কিন্তু করপোরেট ট্যাক্স দেবে নিজের আয় থেকে খরচা কেটে শুধু প্রফিটের উপর। দেশের সবচেয়ে বড়ো দশটি কর্পোরেট ঘর ১৯৮২ সাল পর্যন্ত লাভের উপর কোনো ট্যাক্স দেয়নি। এদের বলা হয় 'জিরো ট্যাক্স কোম্পানি'। এমনকি রিলায়েন্স ৩০ বছর 'জিরো ট্যাক্স কোম্পানি' ছিল, ১৯৯৬-৯৭ সালে প্রথম ট্যাক্স দেয়। তারপর রয়েছে ট্যাক্স-মুক্ত কিছু দেশে শেল কোম্পানি (কাগুজে কোম্পানি) খুলে ট্যাক্স এড়িয়ে যাওয়া।

সাম্প্রতিককালে 'পানামা পেপার্স' ঘটনায় আদানি পরিবারের বিনোদ আদানির শেল কোম্পানি নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছিল।

এই পুঁজিবন্ধু নীতির ফলে দেশের বাকি জনতার কী অবস্থা।

'অক্সফ্যাম'-এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যার মাথাপিছু আয়ের তালিকায় নীচের দিকের ৫০ শতাংশ

• জনতার রাষ্ট্রীয় আয়ে ভাগীদারি মাত্র ১৩ শতাংশ, আর রাষ্ট্রীয় সম্পদে অধিকার ৩ শতাংশের কম।

এবার দেখা যাক জিএসটি নামক রিগ্রেসিভ ট্যাক্সের বোঝা কার ঘাড়ে বেশি।

একই 'অক্সফ্যাম' রিপোর্ট বলছে নীচের ৫০ শতাংশ থেকে জিএসটির ৬০ শতাংশের বেশি আদায় হচ্ছে, আর জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ যে মধ্যমবর্গ, তাদের থেকে জিএসটি আদায় হচ্ছে ৩৩ শতাংশ, অথচ শিখরে বসে থাকা উচ্চবিত্ত ১০ শতাংশ দিচ্ছে ৩-৪ শতাংশ জিএসটি।

সবার দরকারি জিনিস যেমন ওষুধের ৮০ শতাংশ আইটেম-এ, জিএসটি ৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ১২ শতাংশ হয়েছে।

এমনকি জীবনবীমা এবং মেডিক্লেম-এও জিএসটি ১৫ শতাংশ থেকে ১৮ শতাংশ!

তাহলে দেশের জনসংখ্যার অধিকাংশ মানুষ সরকারের থেকে কী পরিষেবা পাচ্ছে? সরকারি স্কুল ও হাসপাতালের মান খারাপ হলেও সাধারণ মানুষ প্রাইভেট স্কুল ও হাসপাতালে যেতে পারে না। রাস্তাঘাট, পরিবেশ দূষণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। কিন্তু এইসব ইস্যুতে বাজেটের কত প্রতিশত খরচের জন্য নির্ধারণ করা হয়? এসব দেখেই যখন সংসদে দিল্লির এক সাংসদ রাঘব চাড্ডা সরকারের দিকে আঙুল তুলে বলেন যে তোমরা কর আদায় কর ইংল্যাণ্ডের মতো, অথচ পরিষেবা দাও আফ্রিকার সোমালিয়ার মতো, তখন আমরা সায় না দিয়ে পারি না।

উপসংহার

'জিএসটি কাউন্সিল'-এর সাম্প্রতিক বৈঠকের পর বিত্তমন্ত্রী সীতারমনের প্রেস কনফারেন্স থেকে জানা গেল পপকর্নের তিনরকম জিএসটি ধার্য হয়েছে। সাধারণ মান - ৫ শতাংশ, ব্র্যান্ড - ১২ শতাংশ, ক্যারামেল যুক্ত - ১৮ শতাংশ।

হাসব না কাঁদব?

এদিকে রোজকার চাল-ডাল-আটা-চিনি-ময়দার উপর জিএসটি দিতে হবে, কিন্তু বস্তা যদি ২৫ কেজির বেশি হয় তাহলে কোনো জিএসটি দিতে হবে না। একসঙ্গে ২৫ কেজির দ্রব্য কে কিনতে পারে? হাসিম শেখ, রামা কৈবর্ত? আপনি আমি?

তাই এই বাজেটের আগে আমার বিনীত প্রশ্নঃ শাহেনশাহ্, তুমি কোন শিবিরে?

তথ্যসূত্রঃ

● ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস; ২২ ডিসেম্বর, ২০২৪।

● বিজনেস টুডে; ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯।

● দ্য মিন্ট; ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪।

● ইন্ডিয়া টুডে, ১৬ মে, ২০১৪।