আরেক রকম ● ত্রয়োদশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা ● ১-১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ● ১৬-৩০ মাঘ, ১৪৩১

প্রবন্ধ

প্রবন্ধ থেকে সিনেমা

অমিতাভ রায়

জেলা - বাঁকুড়া। থানা - বিষ্ণুপুর। গ্রাম - ভোরা। মৌজা - টালা। খতিয়ান নম্বর - ৯। জমির আয়তন - ৪.৯৭ (প্রায় পাঁচ) একর। আইন অনুযায়ী খাতায়কলমে জমির মালিক অন্নপূর্ণা দেবী। আসল মালিক কিন্তু অন্নপূর্ণা দেবীর বাবা বিভূতিভূষণ মন্ডল। সম্ভবতঃ ১৯৪৯-৫০ থেকে এই জমিতে বর্গাদার হিসেবে চাষবাস শুরু করেন ইন্দ্র লোহার। কোনো লিখিত চুক্তি ছিল না। অন্নপূর্ণা দেবীর মৌখিক নির্দেশেই ইন্দ্র লোহার এই জমিতে দীর্ঘ দুই দশক ধরে চাষ করে গেছেন। এবং ফসলের ৫৫ শতাংশ মালিকের গোলায় পৌঁছে দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার আইন ১৯৫৫-য় প্রথম প্রবর্তিত হয়। এই আইনে জমির মালিক ও বর্গাদারের অধিকার নির্দিষ্ট ভাবে বিশদে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। পরে ১৯৭০ ও ১৯৭১-এ আইনটিতে কিছু সংশোধন করা হয়। সংশোধিত আইনে বিস্তারিত ভাবে বলা হয় উৎপাদিত শস্যের ভাগাভাগি কেমন হবে। লাঙল, বলদ, বীজ, সার ও কীটনাশক জমির মালিক দিলে ফসলের ভাগ আধাআধি হওয়ার কথা। অন্যথায় বর্গাদার পাবেন তিন চতুর্থাংশ আর বাকিটা যাবে জমির মালিকের ঘরে। এমনকি বর্গাদারকে বংশানুক্রমিক ভাবে জমি চাষের অধিকার দেয় সংশোধিত আইন। একটাই শর্ত, বর্গাদারের নাম সরকারের খাতায় নথিভুক্ত করতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই কোনো মালিকের পক্ষে এই শর্ত মেনে চলা সম্ভব নয়। এবং বিভূতিভূষণ মণ্ডলও ইন্দ্র লোহারের নাম নথিভুক্ত করেননি।

তবুও সব কিছু ঠিকঠাকই চলছিল। ফসল কাটার পর অর্ধেকের বদলে ৫৫ শতাংশ পৌঁছে যেত অন্নপূর্ণা দেবীর বকলমে বিভূতিভূষণ মণ্ডলের গোলায়। ইন্দ্র লোহার প্রভুভক্ত বর্গাদার। কৃষক সভার কর্মীরা তাঁকে বর্গাদার হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার পরামর্শ দিলে তিনি সযত্নে তা পরিহার করে গেছেন। ফসল ভাগাভাগির ব্যাপারেও আইনের শর্ত মেনে চলতে রাজি নন। কৃষক সভা তো দূরের কথা, পাড়া-পড়শীর পরামর্শও তাঁর পছন্দ নয়। প্রভুভক্ত ইন্দ্র লোহার নিজের মতো করে বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন।

এইভাবেই বেশ চলছিল। ১৯৭১-এ বিভূতিভূষণ মণ্ডল মারা যাওয়ার পরই একে একে শুরু হয়ে গেল নানান ঘটনা। অন্নপূর্ণা দেবীর বেআইনি মালিকানাধীন জমির নতুন মালিক হলেন বিভূতিভূষণ মণ্ডলের পুত্র শচীনন্দন। শচীনন্দন আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির খোঁজখবর রাখেন। নিজের জমিতে তিনি উচ্চ ফলনের বীজ বপন করে উৎপাদন বাড়াতে চান। সাবেক কালের হাল-বলদ তাঁর পছন্দ নয়। নিজের জমিতে তিনি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করতে আগ্রহী। কাজেই ১৯৭১-৭২-এর আমন ধান গোলায় পৌঁছে যাওয়ার পর ইন্দ্র লোহারকে জমি ছেড়ে দিতে বলা হল। নতুন মালিকের পায়ে পড়ে গেলেন ইন্দ্র। দিলেন ফসলের ভাগ বাড়ানোর প্রস্তাব। নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল শচীনন্দন। ইন্দ্র আইনের কথা উচ্চারণ করলে শচীনন্দন জানিয়ে দিলেন যে কেবলমাত্র নথিভুক্ত বর্গাদারের জন্য আইন প্রযোজ্য। আইনত সঠিক মন্তব্য।

এতদিনের অচলা প্রভুভক্তিতে এবার চিড় ধরলো। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ছোটাছুটি শুরু করলেন বর্গাদার ইন্দ্র লোহার। কৃষক সভাও সাধ্যমতো বাড়িয়ে দিল সহযোগিতার হাত। ইন্দ্র কিছুটা আশার আলো দেখতে শুরু করলেন। ঠিক সেই সময়ে ১৯৭২-এর ১১ই মার্চ অনুষ্ঠিত হল বিধানসভার সাধারণ নির্বাচন। পশ্চিমবঙ্গে এমন অশান্তিপূর্ণ জবরদস্তির নির্বাচন এর আগে কখনও হয়নি। প্রকৃত ভোটারদের ভয় দেখিয়ে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দিয়ে একচেটিয়া ভাবে সমস্ত ব্যালট পেপারে দলীয় প্রার্থীদের পক্ষে ছাপ মেরে চলে শাসকদলের দুষ্কৃতীবাহিনী। ভীতি প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনে বোমা-বন্দুক ব্যবহার করতেও দ্বিধা বোধ করেনি। সামগ্রিক ভাবে ভোট লুটের এহেন প্রক্রিয়া, যা ইংরেজিতে 'রিগিং' বলে অভিহিত তা অচিরেই বাংলা ভাষার অভিধানে সংযুক্ত হয়ে গেল। বাংলা শব্দভান্ডার হয়তো কিঞ্চিৎ সমৃদ্ধ হল, তবে পশ্চিমবঙ্গের সমাজ জীবনে বছর পাঁচেকের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল দুর্বৃত্তরাজ।

এই নির্বাচনের সময় পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রপতি শাসনাধীন। বকলমে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাজ্যের প্রশাসন। ১৯৭২-এর নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার পরের পাঁচ বছরে রাজ্য প্রশাসনের অবস্থা কেমন ছিল তা আর নতুন করে বলার দরকার নেই। সেই পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা কতটা দুঃসহ ছিল তা প্রবীণরা এখনও ভুলে যাননি। এক ভীত সন্ত্রস্ত পরিবেশে তখন বঙ্গবাসীর বসবাস। চতুর্দিকে ঘরছাড়া, সন্তানহারা মানুষের হাহাকার। প্রশাসন ও শাসকদলের দুষ্কৃতীদের দাপটে জনজীবন বিপন্ন। ভুক্তভোগীদের অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষদর্শীদের স্মৃতি ছাড়াও ওই পাঁচ বছরের প্রশাসনিক কীর্তিকলাপ নিয়ে বহু আলোচনা গবেষণা হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে অনেক বই। সেসময়কার প্রশাসক বা শাসকদলের পক্ষ থেকে কোনো গবেষণাপত্র বা পুস্তকে বর্ণিত এই ভয়াবহ অবস্থার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে শোনা যায়নি।

স্বভাবতই এই ডামাডোলে হারিয়ে গেল ইন্দ্র লোহারের আবেদন নিবেদন। প্রশাসনের আশ্বাস ধামাচাপা পড়ে গেল। উল্টে ১৮ই এপ্রিল, ১৯৭২ ইন্দ্র লোহারের বাড়িতে পুলিশ হানা দিয়ে ৩২ বস্তা ধান, ৩ কাহন খড় এবং অনির্দিষ্ট পরিমাণ ধানের আঁটি বাজেয়াপ্ত করল। পুলিশ কোনো বিশেষ মামলার অজুহাত দেখাতে পারেনি। না ছিল কোনো পরোয়ানা। প্রশাসনের তরফে ইন্দ্রের উপর এহেন আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা হয়নি বলা যাবে না। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি। চূড়ান্ত বিচারে ইন্দ্র লোহারের এতদিনের দৌড়ঝাঁপ পন্ডশ্রমে পরিণত হয়ে গেল।

এখানেই শেষ নয়। এরপর শুরু হয় প্রশাসনিক উৎপীড়ন ও মামলা মোকদ্দমা। মামলা হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। মহামান্য আদালতের বিচারে ইন্দ্র লোহার ও তাঁর আইনজীবীকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হল। বাদ গেলেন না সেই প্রশাসনিক আধিকারিক যিনি আইন অনুযায়ী ইন্দ্র লোহারকে সাহায্য করেছিলেন। মহামান্য আদালতের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে তিনজন মুক্তি পেলেন। এবং সেই সঙ্গে শেষ হয়ে গেল এতদিন ধরে চলতে থাকা লড়াই।

ততদিনে ইন্দ্র লোহার শারীরিক ভাবে পঙ্গু। জমি ধান আগেই গেছে। সেই সঙ্গে হারিয়ে গেল দেশের প্রশাসন ও আইনের ওপর আস্থা।

ইন্দ্র লোহারের আখ্যান মন গড়া গল্প বা জনশ্রুতি নয়। রীতিমতো লিপিবদ্ধ সরকারি নথি। ভারত সরকারের প্ল্যানিং কমিশন, জাতীয় কৃষি-পণ্য মূল্য কমিশন ও রাজ্য সরকারের ভূমি সংস্কার বিভাগের আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত একটি টাস্ক ফোর্স পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের ভূমি ব্যবহার সম্পর্কে ১৯৭২-এ একটি নমুনা সমীক্ষা করে। সমীক্ষা শেষ হওয়ার পর যে নথি নির্মিত হয় তাতে স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হয়েছিল, - "...আহত ইন্দ্র লোহার হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সময় তার ভবিষ্যৎ ছিল অনির্দিষ্ট। এখন আর তা নেই। জোতদারের দ্বারা নির্যাতিত, ভাড়াটে গুন্ডাদের আক্রমণে প্রহৃত-সর্বস্বান্ত এবং পুলিশের তাড়নায় নাজেহাল ইন্দ্র লোহারকে দেওয়ানী আদালত যথোপযুক্ত জায়গায় তার আইনসঙ্গত দাবি পেশ করতে দেয়নি। বরং আদালতের সম্মান ভূলুণ্ঠিত করার দায়ে অভিযুক্ত করে কলকাতার আদালতে ইন্দ্র লোহারকে টেনে আনা হয়েছিল। এইভাবে ন্যায্য অধিকারের দাবিতে লড়াই করার ইচ্ছেটাই হারিয়ে ফেলেছে ইন্দ্র লোহার। যে অধিকারগুলির ধারণা আইনের মধ্যে মূর্ত তা আদায় করার সাহস দেখাতে গিয়ে ইতিমধ্যেই ইন্দ্র লোহার অত্যন্ত বেশি দাম দিয়েছে। ইন্দ্র আজ পঙ্গু ও দুর্বল, পরাস্ত ও হতশ্বাস। ক্ষমতাসীনের মহিমা তাকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। হাতছাড়া হয়ে গেছে তার নিজের জমি…"।

এই সরকারি নথি ভিত্তি করে রচিত একটি প্রতিবেদন ১৯৭৩-এ সমর সেন সম্পাদিত ‘ফ্রন্টিয়ার’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইন্দ্র লোহারের আখ্যান বর্ণনা করে প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয় যে শ্রেণি বিভক্ত সমাজে এমনটাই হয়ে থাকে। আইন সবসময়ই শাসক শ্রেণির পক্ষে রায় দেয়। নিপীড়িত-নিগৃহীত হয়ে আইনী প্রক্রিয়ায় সর্বস্বান্ত হয় ইন্দ্র লোহারের মতো অসংখ্য গরিব ভাগচাষী-বর্গাদার। প্রতিবেদনটির লেখক ১৯৭২ পর্যন্ত একটানা তিন বছর ছিলেন ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রকের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। এই পদে তাঁর উত্তরসূরী ড. মনমোহন সিংহ যিনি পরবর্তী জীবনে দশ বছর (২০০৪-২০১৪) ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পদ ছেড়ে আসার সময় লেখকের বয়স ৪৪। তারও আগে মাত্র ৩৮ বছর বয়সে লেখক ১৯৬৬-তে ভারত সরকারের কৃষি-পণ্য মূল্য কমিশনের চেয়ারম্যান পদে যোগ দিয়ে ১৯৬৯ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য পরামর্শ ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ।

সরকারের উচ্চ পদে কাজ করেও তাঁর শ্রেণি চেতনা অবলুপ্ত হয়নি। এমনকি ইন্দ্র লোহারের আখ্যান যখন লিখছেন তখনও তিনি ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ্ সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ'-এর জাতীয় ফেলো। সেই সময় তিনি ‘ইন্দ্র লোহারের কাহিনী’র (স্টোরি অফ্ ইন্দ্র লোহার) মতো অনেকগুলি প্রবন্ধ 'ফ্রন্টিয়ার' ও 'ইকনোমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি' (ইপিডব্ল্যু নামে বেশি পরিচিত) পত্রিকায় নিয়মিত লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধগুলি নিয়ে পরে ১৯৭৭-এ লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় ক্যালকাটা ডায়েরি। শ্রেণি চেতনায় সমৃদ্ধ, সুললিত ও আলঙ্কারিক ইংরেজিতে লেখা প্রবন্ধগুলি সাহিত্যের এক অনবদ্য সৃজন। লেখকের নাম অশোক মিত্র।

।। দুই ।।

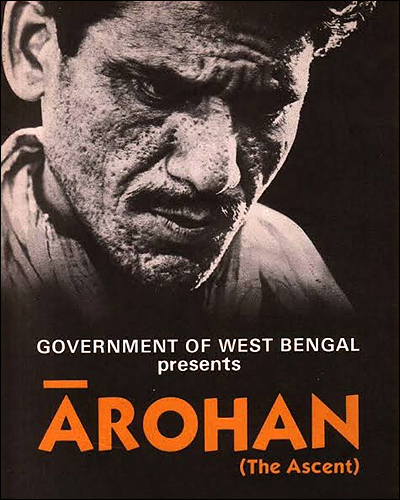

অশোক মিত্রের লেখা ‘ইন্দ্র লোহারের কাহিনী’-কে (স্টোরি অফ্ ইন্দ্র লোহার) ভিত্তি করে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করলেন শ্যাম বেনেগাল (১৪-১২-১৯৩৪ - ২৩-১২-২০২৪)। প্রবন্ধ থেকে সরাসরি কাহিনীচিত্র নির্মাণের দৃষ্টান্ত ভারতে তো বটেই, অন্য দেশেও আর আছে কি? ফিল্ম-সিনেমা-চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞরা এই বিষয়ে সঠিক তথ্য জানাতে পারেন।

১৪৪ মিনিটের এই কাহিনীচিত্রের নাম, - আরোহণ। ১৯৮২-তে হিন্দি ভাষায় নির্মিত এই ছায়াছবিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের জনপ্রিয় চিত্রতারকাদের সমাবেশ। এবং চলচ্চিত্রটি বাণিজ্য সফল।

হিন্দিতে শ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্রের জন্য ১৯৮২-তে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেলেন ‘আরোহণ’-এর পরিচালক শ্যাম বেনেগাল। একই ছবিতে অভিনয় করে ১৯৮২-তে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছিলেন ওম পুরী।

শ্যাম বেনেগালের মৃত্যুর পর তাঁর অন্যান্য চলচ্চিত্র নিয়ে সর্বত্র আলোচনা হচ্ছে। কোনো অজ্ঞাত কারণে ‘আরোহণ’ নিয়ে কোথাও কোনো মন্তব্য নেই। অথচ শ্রেণি বিভক্ত সমাজে কৃষকদের উপর নেমে আসা নির্যাতন আজও বাস্তব। সময় পাল্টে গেছে। প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বজনীন হয়েছে। কিন্তু চিরকালীন সামাজিক শোষণ এখনও অব্যাহত। সেই আবহে ‘আরোহণ’ আজও প্রাসঙ্গিক।