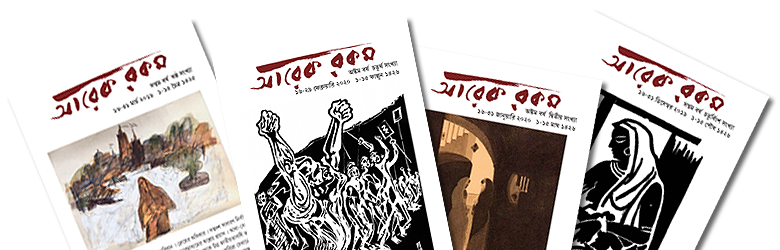

আরেক রকম ● ত্রয়োদশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা ● ১-১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ● ১৬-৩০ মাঘ, ১৪৩১

প্রবন্ধ

চরের স্কুল ও পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাচিত্র

গৌতম হোড়

বানুটোলা চরের ধুলোমাখা রাস্তায় খেলা করছিল বাচ্চাটি। সাত-আট বছর বয়স। বাড়ির দরমার বেড়ার বাইরের রাস্তায় কখনও ছোটছুটি করছে, কখনও একা একাই এক্কা-দোক্কা খেলছে। "স্কুলে পড়িস"? জিজ্ঞাসা করতেই মাথাটা ডানদিকে কাত করে বলল, "পড়ি তো"। "তাহলে স্কুলে যাসনি কেন"? এবার জবাব এল, "এমনি"।

সত্যিই তো, স্কুলে যেতে কারই বা ভালো লাগে। নীরস প্রাণহীন বইয়ের পড়া ছেড়ে রাস্তায় ছুটোছুটি করার সুয়োগ থাকলে কে আর স্কুলে যায়! "তোদের স্কুলে খাবার দেয়, মানে মিড ডে মিল"? জবাবে শুধু মাথাটা ডানদিকে হেলে গেল। "রোজ পাস"? এবার নীরবতা। কোনো কথা নয়। বারকয়েক জিজ্ঞাসা করার পর এগিয়ে চলি চরের ধুলোমাখা রাস্তা দিয়ে। সেই বাচ্চা তখন মুরগির ছানার পিছনে দৌড়চ্ছে।

একটু এগিয়ে বিশাল একটা মাঠের পাশে একটা চায়ের দোকানকে ডানপাশে রেখে এগিয়ে যাই। কিছুটা দূরে গিয়ে ডানদিকে স্কুল। ঝাড়খণ্ড সরকারের স্কুল। ঢুকতেই বড়ো উঠোনের মতো জায়গা। তার পাশে ক্লাসঘর। হেডমাস্টার থুড়ি প্রিন্সিপাল-এর ঘর। তার ঘরের সামনে বারান্দায় চেয়ার টেবিল ঘিরে কয়েকটি বেঞ্চ পাতা। সেখানেই জনাকয়েক বাচ্চাকে নিয়ে বসেছিলেন প্রিন্সিপাল।

স্কুলে মোট দুজন শিক্ষক। অন্য শিক্ষক ছিলেন না। কিছুক্ষণ পর হন্তদন্ত হয়ে মোটরসাইকেলে চেপে ঢুকলেন। ক্লাসরুমে গিয়ে মনে হল, দীর্ঘকাল কোনো পড়ুয়ার প্রবেশ ঘটেনি। মেঝেয় পুরু ধুলো, বেঞ্চে ধুলোর স্তর। ব্ল্যাকবোর্ড-এর বিভিন্ন জায়গায় খাবলা খাবলা গর্ত। সেই ব্ল্যাকবোর্ডে আর যাই হোক, কিছু লেখা সম্ভব নয়।

ঝাড়খণ্ডের স্কুল হলেও যেহেতু চরের বাসিন্দারা বাঙালি, তাই ছাত্রছাত্রী বাঙালি, শিক্ষকরাও তাই। তবে হিন্দি পড়তে হয় পড়ুয়াদের। সবই তো বোঝা গেল, কিন্তু পড়ুয়া কই? প্রিন্সিপাল বললেন, "আজ বাচ্চা একটু কম এসেছে, তাই বারান্দায় বসে ক্লাস নিচ্ছি"। ক্লাসরুমের হাল দেখে মনে হলো, বাইরেই রোজ ক্লাস হয়। আজ হচ্ছে, এমন কথাটা বলার দরকার ছিল না। "আপনাদের মিড ডে মিল দেওয়া হয়"? সঙ্গে সঙ্গে জবাব, "মিড ডে মিল নিয়মিত দেওয়া হয়"। সেই স্কুল দেখে ফেরার সময় অবশ্য একটি বাচ্চা জানিয়েছিল, "যেদিন মিড ডে মিল দেয়, সেদিন সে স্কুল যায়"। অন্যদিন বিশেষ যায় না।

এরপরের অভিজ্ঞতাটা আরও ভালো। কিছুক্ষণ পর দলে দলে পড়ুয়া সেই স্কুলে ঢুকে পড়ল। তার মধ্যে ইউনিফর্ম পড়া কিছু পড়ুয়াও ছিল। এই সরকারি স্কুলে আসার পথে সেরকম কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তারা জানিয়েছিল, চরের বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়া তারা। যাই হোক, হঠাৎ এত বাচ্চা কোথা থেকে এসে গেল? চর বিশেষজ্ঞ হাবিব বললেন, "বুঝলেন না, বার্তা চলে গিয়েছিল। এখানে মানুষ সার্ভে জিনিসটা খুব ভালো করে জানে, আর চেনে সরকারি বাবুদের। ভেবেছে আপনারা হয় সার্ভে করতে এসেছেন বা সরকারি অফিসার। তাই তড়িঘড়ি বার্তা গেছে"।

হাবিবের একটা নিজস্ব আবাসিক স্কুল আছে মালদহ শহরে। সেই স্কুলেও গেছি, ছোট থেকে ধীরে ধীরে রীতিমতো বড়ো হয়ে উঠেছে ওই স্কুল। পাশে আরও জমি কিনেছেন হাবিব। তাঁর ইচ্ছে, একটা কৃষি কলেজ করবেন। আর থাকবে কারিগরি শিক্ষার ডিপ্লোমা দেওয়ার ব্যবস্থা। হাবিব বলছিলেন, "এখানে তো কৃষিই সব। আর প্রচুর বেকার। মানুষ যাতে শিক্ষা নিয়ে কৃষিকাজ করে আর বেকাররা যাতে হাতের কাজ ভালো করে শিখে নেয়, তাহলে কাজ করে খেতে পারবে"। সেই স্কুলেও বিভিন্ন চর থেকে বেশ কিছু বাচ্চা পড়তে আসে। সেই বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "চরে যেতে ইচ্ছে করে না"? তারা একবাক্যে জানিয়েছিল, "একেবারেই করে না"। একে তো বাড়ির শাসনের বাইরে স্কুলে বন্ধুদের সঙ্গে থাকা, তার উপর তাদের অভিযোগ ছিল, চরের স্কুলে তো পড়াশুনো হয় না। চরের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকা, অনিশ্চয়তা, সবমিলিয়ে তারা শহরেই ভালো আছে। এরপর তারা মালদহে থেকেই কলেজে পড়তে চায়।

কিছুদিন আগেই কেন্দ্রীয় সরকার স্কুলশিক্ষা নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। ‘ইউনিফায়েড ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ফর এডুকেশন প্লাস’ (ইউডিআইএসই+) রিপোর্ট ফর দ্য অ্যাকাডেমিক ইয়ার ২০২৩-২০২৪। সেই রিপোর্ট জানাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের ৩,২৫৪টি স্কুলে কোনো ছাত্রছাত্রী নেই। সেখানে শিক্ষক আছেন ১৪ হাজার ৬২৭ জন। ভারতে এরকম দুরবস্থা আর কোনো রাজ্যের নেই। আর একজন শিক্ষক আছে এমন স্কুলের সংখ্যা ৬,৩৬৬।

রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেছেন -

"আমাকে বিষয়টি দেখতে হবে। আমি এটা বলতে পারছি না যে, রিপোর্টটি ত্রুটিহীন। তবে আমরা বারবার কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি, মিড ডে মিল স্কিম দশম শ্রেণি পর্যন্ত চালু করা হোক। মাধ্যমিক স্তরে উঠে গেলে পড়ুয়ারা আর মিল পায় না। ফলে যেসব পড়ুয়া খুবই গরিব ঘর থেকে আসছে, তাদের সমস্যা হচ্ছে"।

'আনন্দবাজার'-এ ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে -

"বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে শিক্ষামন্ত্রী (ব্রাত্য বসু) জানান, রাজ্যের বিভিন্ন জেলাশাসকের কাছে তাঁদের নিজ নিজ জেলার স্কুলগুলির স্টেটাস রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। কোন স্কুলের কী অবস্থা, পড়ুয়া সংখ্যা কত, শিক্ষক-পড়ুয়ার অনুপাত ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য নেওয়া হচ্ছে। এই রিপোর্ট আসবে সরাসরি তাঁর কাছে। তিনি ওই রিপোর্ট খতিয়ে দেখে সেটি পাঠাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। এর পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে সরকার। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন স্কুল বন্ধ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "বিভিন্ন স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সার্ভে করছি। কী কারণে স্কুল বন্ধ হচ্ছে, তা জানার চেষ্টা চলছে।..." স্কুল আছে। একটা স্কুলের যে সমস্ত পরিকাঠামো লাগে, সব আছে। কিন্তু পড়ুয়া নেই। আবার কোথাও পড়ুয়া আছে, শিক্ষক নেই। সম্প্রতি এইসব কারণে বিভিন্ন জেলায় স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবর মিলেছে। ওই স্কুলগুলি পুনরায় খোলার ব্যাপারে কী কী পদক্ষেপ করা যায়, তা নিয়ে সরকার চিন্তাভাবনা করছে বলে বিধানসভায় স্পষ্ট করেছেন ব্রাত্য। তাঁর কথায়, "শহর আর শহরতলিতে একাধিক স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সরকার একাধিক সার্ভে করছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছাত্র সংখ্যার অপ্রতুলতার জন্য বন্ধ হচ্ছে"।

কেন্দ্রীয় সরকারের ওই রিপোর্টই জানাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক ও আপার প্রাইমারি স্তরে ২০২৩-২৪ সালে কোনো ড্রপ-আউট হয়নি। কিন্তু সেকেন্ডারি স্তরে ড্রপ-আউটের হার ১৭.৮৫ শতাংশ। মিড ডে মিল বন্ধ হচ্ছে, মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে হচ্ছে, শুধু তার জন্যই কি এই ড্রপ-আউট? ২০২২ থেকে ২০২৪-এর মধ্যে তো দুটি বছর কেটে গেছে। তারপরেও শিক্ষামন্ত্রী চিন্তাভাবনা করে বন্ধ স্কুল খোলা নিয়ে কিছু করতে পারলেন না!

এবার কেন্দ্রীয় রিপোর্টের আরেকটি তথ্যের উপর নজর দেওয়া যাক। পশ্চিমবঙ্গের স্কুলে যারা নাম লেখাচ্ছেন, তাদের সামাজিক বিন্যাসের ছবিটা এরকম -

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হওয়া পড়ুয়ার মধ্যে

• ৫৮ শতাংশ জেনারেল ক্যাটাগরি,

• ২০.৩ শতাংশ তফসিলি জাতি,

• ২.৩ শতাংশ জনজাতি,

• ২৮.৭ শতাংশ ওবিসি এবং

• ৩৬.৫ শতাংশ সংখ্যালঘু।

তার অর্থ, তফসিলি জাতি, জনজাতির বাচ্চারা এখনও খুব বেশি সংখ্যায় স্কুলে যাচ্ছে না। ওবিসি বাচ্চারাও কম যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সংখ্যাতত্ত্ব থেকে যে ছবিটা উঠে এসেছে, তা যথেষ্ট চিন্তার। আর চরের সিংহভাগই তো সংখ্যালঘু, তফসিলি জাতি এবং ওবিসি।

ওই রিপোর্ট বলছে, পশ্চিমবঙ্গে ৯৩ হাজার ৯৪৫টি স্কুল আছে, তার মধ্যে কম্পিউটার-সুবিধা আছে ২০ হাজার ৯৫৮টি স্কুলে, ইন্টারনেট আছে ১৬ হাজার ৪১৪টি স্কুলে। পশ্চিমবঙ্গের স্কুলগুলির মধ্যে ৭৪ হাজার ৪৫৪টি স্কুল প্রাথমিক, ৮ হাজার ৬৩৩টি স্কুল আপার প্রাইমারি, তিন হাজার ২৫২টি মাধ্যমিক ও ৭ হাজার ৬০৬টি স্কুল উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের।

মালদহের চর তো কোনো বিচ্ছিন্ন এলাকা নয়, সেখানে তাই এই শিক্ষা ব্যবস্থার ও পড়ুয়াদের মনোভাবের ছবি ফুটে উঠেছে, তার সঙ্গে রাজ্যের অন্য জায়গার বাচ্চাদের মনোভাবে প্রভূত মিল থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। বরং সুযোগ-সুবিধাহীন চরে এই ছবিটা আরও করুণ হয়ে দেখা দিচ্ছে। সেজন্য চরেও বেসরকারি স্কুল হচ্ছে।

হামিদপুর চরের স্কুলবাড়ি বাইরে থেকে দেখলে ভালো লাগে। দোতলা বাড়ি। সুন্দর রঙ করা এবং তা অবশ্যই সাদা-নীল রঙে। স্কুলের ন্যূনতম পরিকাঠামো আছে। কিন্তু সেই স্কুলের সামনের রাস্তা কাঁচা। চরের অধিকাংশ রাস্তাই কাঁচা। ফেরিঘাট থেকে স্কুলে যাওয়ার পরে কিছুটা করে অংশ সিমেন্ট হয়েছে। কিন্তু কিছুটা সিমেন্ট, কিছুটা কাঁচা রাস্তা করে কার লাভ হয়েছে বোঝা শক্ত। বর্ষার সময় চার মাস সেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করার মতো কঠিন কাজ আর কিছু নেই। ‘খতরো কে খিলাড়ি’ বলে টেলিভিশনে একটা জনপ্রিয় শো হয়, যেখানে প্রতিযোগীদের নানারকম কঠিন বিপদসঙ্কুল কাজ করতে হয়। তাদেরও যদি বর্ষায় এই রাস্তা দিয়ে অক্ষত শরীরে দ্রুত স্কুলে পৌঁছাতে বলা হতো, তারা কিছুতেই তা করতে পারত না - এতটাই খারাপ পরিস্থিতি। সেই স্কুলের এক শিক্ষক জানিয়েছিলেন, অনেকখানি সময় নিয়ে কোনওমতে কাদা মাখামাখি হয়ে তারা স্কুলে পৌঁছান। তারপর দেখেন কেউই প্রায় আসেনি। পড়ুয়ারা সেই কষ্টটা কেন করতে যাবে? আর যেহেতু স্কুলে না গেলেও পরের ক্লাসে উঠতে কোনো অসুবিধা হয় না, সেখানে না যাওয়ার অভ্যাস হতে তো বেশি সময় লাগে না।

তবে আমরা সংখ্যার উপর খুব জোর দিই। তাই মিড ডে মিল চালু করে, পাস-ফেল তুলে দিয়ে, বোঝা কম করে স্কুলে নাম লেখানোর সংখ্যাটা বাড়িয়ে নিতে চাই। খাতায়-কলমে দেখাতে পারি, বিপুল সংখ্যক পড়ুয়া প্রতিবছর ভর্তি হচ্ছে। তারপর? আমার এক বন্ধু দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের একটি স্কুলে পড়িয়ে সম্প্রতি অবসর নিয়েছে। তার অভিজ্ঞতা বলছে, প্রাথমিক স্কুল থেকে এসে যখন পড়ুয়ারা পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হচ্ছে, তখন তারা বই থেকে একপাতা বাংলা পড়তে পারে না। লেখার কথা ছেড়ে দিলাম। ইংরেজির দিকে তাকালামই না। অঙ্কের আতঙ্ক নিয়ে কথাই বললাম না। নিজেদের মাতৃভাষায় একটা পাতা তারা পড়তে পারবে, এই প্রত্যাশাটুকুও তারা পূরণ করতে পারে না। এই শিক্ষা তাকে কতদূর নিয়ে যাবে? ফলে যাদের সাধ্য আছে, তারা বেসরকারি স্কুলের দিকে ঝুঁকবে।

আর যাদের সাধ্য আছে, তারা প্রাইভেট টিউটর রাখবে। হামিদপুর চরের ক্লাস ফাইভ-এ পড়া একটি মেয়ে জানিয়েছিল, স্কুলে তো পড়াই হয় না। তাই টিউটর রাখতে হয়। না হলে তো শিখতেই পারব না। কথাটা শুনে প্রথমে অবাক হয়ে গেছিলাম। তারপর বুঝলাম, অবাক হওয়ার কিছুই নেই। এটা তো গোটা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার ছবি। চর তো তার বাইরে থাকতে পারে না। শিক্ষাই তো সেই গিনিপিগ, যার উপর যাবতীয় পরীক্ষা করা যায়। কখনও সেখানে ইংরেজি তুলে দেওয়া হয়, কখনও তা হয়ে যায় দলীয় ক্যাডারদের কর্মসংস্থানের অংশ, কখনও তা দুর্নীতিবাজদের টাকা তোলার যন্ত্র, আর কখনও তা শুধু সংখ্যার খেলা। মানুষ বাড়ছে, মিড ডে মিল দেওয়া হচ্ছে, পাস-ফেল নেই, তার মানে বকুনির ভয়ও নেই। রাজ্যে আবার প্রাথমিকে জিরো ড্রপ-আউট, তারপরেও তিন হাজারের বেশি স্কুলে কেন কোনো পড়ুয়া ভর্তি হয় না? বছরের পর বছর শূন্য স্কুলে শিক্ষকরা বসে বসে বেতন নেন, সব জেনেশুনেও সরকারি স্তরে শুধু দেখছি-দেখবর বেশি জবাব পাওয়া যায় না, তখন কোন অঙ্কে এই ধাঁধার সমাধান হবে আমার জানা নেই।

শুধু এতদিন ধরে সাংবাদিকতা করে একটা জিনিস বুঝেছি, সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে বাস্তব অবস্থার আন্দাজ পাওয়া যায় না। সরকারি হিসাবে তা দেখতে বড়ো ভালো লাগে। তা নিয়ে আধিকারিকরা শ্লাঘাবোধ করতে পারেন। দেশের শিক্ষা চমৎকারভাবে এগিয়ে যাচ্ছে বলে আমরা গর্ববোধ করতে পারি, কিন্তু বাস্তবের ছবিটা যে একেবারে আলাদা। এই যেমন সরকারি হিসাবে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব স্কুলে ছেলেদের ও মেয়েদের আলাদা টয়লেট আছে। কিন্তু সেগুলি কী অবস্থায় আছে তা তো বলা নেই। আমার এক শিক্ষক বন্ধুর নিয়মিত ভোটের ‘প্রিসাইডিং অফিসার’-এর ডিউটি পড়ে। ভোটের বুথ থাকে গ্রাম বা গঞ্জের স্কুলে। একদিন আগে চলে যেতে হয়। তারপর সে শুধু মূলত সরবতের উপর থাকে। কারণ, বড়ো বাইরে পেয়ে গেলেই বিপদ। স্কুলের টয়লেট ব্যবহারের অযোগ্য থাকে অধিকাংশ সময়ে। তার থেকে মাঠ ভালো। কিন্তু সংখ্যাতত্ত্ব থেকে আমরা জেনে গেছি, প্রায় সব স্কুলে টয়লেট আছে। সরকারের দায় শেষ। পঞ্চায়েত থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ সবাই খুশি। মান নিয়ে আমাদের তাই কোনো চিন্তা থাকে না। চর বা চরের বাইরের শিক্ষা পরিস্থিতিতে তাই মাত্রার তফাৎ থাকে। একটা হল খারাপ, অন্যটাকে বলা যেতে পারে ভয়াবহ।

ভুল বললাম, চরের সঙ্গে অন্য জায়গায় স্কুলের একটা তফাৎ আছে। চর ভাঙলে স্কুলও গঙ্গায় তলিয়ে যায়। যেমন তলিয়ে গিয়েছিল ভূতনির চরের স্কুল। যেমন একদিন তলিয়ে গিয়েছিল সুবানিটোলায় সবুজ পাঠশালা। ২০০৮ সালে সুবানিটোলায় তৈরি হয়েছিল এই সবুজ পাঠশালা। একটা অপ্রচলিত বিদ্যালয়। যেখানে অনেক যত্ন করে বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখানো হতো। তাতে অন্যদেরও সময়, মেধা, শ্রম বা অর্থ দিতে হতো। কিন্তু একসময় সেই চর, চরের স্কুল সবই ভাঙনের কবলে পড়ল। সবুজ পাঠশালা বা তার চর কোনোটিই আর নেই। তবে চরে এখন অনেকগুলি স্কুল হয়েছে। মালদহ ও ঝাড়খণ্ড দুইদিকের চরেই। সেই স্কুল নিয়ে হাজারো প্রশ্ন থাকছে, কিন্তু জবাব দেবে কে? কীই বা জবাব দেবে!