আরেক রকম ● ত্রয়োদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা ● ১-১৫ জানুয়ারি, ২০২৫ ● ১৬-২৯ পৌষ, ১৪৩১

প্রবন্ধ

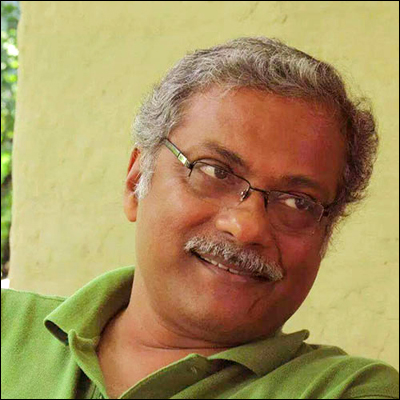

পার্থিব বসু - প্রকৃতির রহস্য-সন্ধানী এক উৎসুক সম্পূর্ণ মানব

শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

সে ছিল ঘোর করোনা-কালের নান্দিমুখের সময়। সারা দেশ সিএএ নিয়ে উত্তাল। সিএএ-র বিরুদ্ধে আন্দোলনরত দিল্লির কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের উপর পুলিশের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে সারা দেশের পড়ুয়ারা বিক্ষোভে ফেটে পড়ছেন। কলকাতার আমেজ-ধরা শীতের দুপুরে (জানুয়ারি ১৩, ২০২০) শহরের কুলীন বাসিন্দাদের রোদ্দুরে গা-সেঁকার নিশ্চিন্ত আরামের গুড়ে বালি দিয়ে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড-এর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণের পড়ুয়ারা সিএএ-র বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে দিতে প্রাঙ্গণ পরিক্রমা করে রাস্তায় নেমে এলেন। সঙ্গে কিছু শিক্ষকও ছিলেন। পোস্টার হাতে ছাত্রদের সঙ্গে সামনের সারিতে পা-মেলানো ব্যক্তিটি প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগের তৎকালীন প্রধান, পার্থিব বসু।

পিছিয়ে যাই ২ এপ্রিল, ২০১৩। ছাত্রদের উপর আবার নির্মম অত্যাচার, এবারের স্থান এই পশ্চিমবঙ্গ। উদ্ধত যৌবনে পা রাখতে চলেছে ছাত্র-কর্মী সুদীপ্ত গুপ্ত। পুলিশের অত্যাচারে পুলিশি হেপাজতে তার মৃত্যু ঘটল - পুলিশের ইচ্ছাকৃত অবহেলায়। এই ঘটনার প্রতিবাদে ১০০ জনের উপর শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষাক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি এক তীব্র প্রতিবাদপত্র লেখেন। সেই প্রতিবাদপত্রে সই দেওয়া একজন ব্যক্তি পার্থিব বসু। প্রতিবাদপত্রের একটি প্রাসঙ্গিক অংশ -

"We do not perceive this incident as an isolated one but rather as the egregious culmination of a series of systematic attacks on the civil and democratic rights of the academic community in West Bengal over recent months. We strongly condemn this unprovoked singular attack on a peaceful students’ demonstration and the subsequent custodial death of Sudipta Gupta. We demand an immediate and impartial enquiry into the incident."

শিক্ষাক্ষেত্রের যাবতীয় অরাজকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী স্বর তোলার প্রতিটি বাঁকে যাঁর ছিল উজ্জ্বল উপস্থিতি, তা সে নয়া শিক্ষানীতিই হোক, 'গণেশের মাথার প্লাস্টিক সার্জারি’-র মতো ঠাকুরমার ঝুলির গল্পই হোক, অথবা ছাত্রের ছদ্মবেশে ‘ব্ল্যাক’ বা ‘ব্রাউন’ শার্টের দলের হাতে উচ্চশিক্ষার পদদলনই হোক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির একজন মুখ্য ব্যক্তি (কখনও তার সম্পাদক, কখনও বা সভাপতি) হিসেবে পার্থিব বসু সর্বদাই প্রকাশ্যে মুখর হয়েছেন। এগুলি ছিল তাঁর সামাজিক ব্যক্তি হিসেবে অধুনা বিরল হয়ে আসা গুণাবলির অন্তর্গত বিষয়। কিন্তু তার বাইরে পড়ে থাকা এক বিরাট জগতের বাসিন্দা পার্থিক বসুকে জানতে আমাদের নিজেদের চোখের চশমার বদল জরুরি।

পার্থিব বসুর জন্ম ১৯৬৩ সালে, মে মাসের ঘোর গ্রীষ্মের ২০ তারিখে। বেড়ে ওঠা গঞ্জ-শহর, সে সময়ের অবিভক্ত চব্বিশ পরগণা জেলার, বনগাঁয়। স্থানীয় বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাশ দিয়ে তিনি চলে আসেন শহর কলকাতায়, ১৯৮০ সালে কুলীন স্কটিশ চার্চ কলেজ (যা আসলে শতাব্দী প্রাচীন জেনারেল অ্যাসেম্বলি বিদ্যায়তন) থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। পশ্চিমবাংলার তখন আশাবাদের এক নতুন জোয়ার। বাংলার বৌদ্ধিক চর্চার দুই পীঠস্থান, প্রথমটি খ্রিশ্চান মিশনারিদের কলেজ এবং দ্বিতীয়টি বিদ্যাসাগরমশাই প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাসাগর কলেজ - এই দ্বিতীয় কলেজটির প্রাণীবিদ্যা বিভাগ তাঁর যৌবনের উপবন হয়ে ওঠে। তাঁর সামাজিক চেতনা এবং কর্মকাণ্ডের উন্মেষ ঘটে এই পর্বেই।

১৯৮৪ সাল। ভূপাল গ্যাসকাণ্ড এক নিছকই ‘দুর্ঘটনা’, নাকি ভারতের বুকে ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকা বিদেশী পুঁজির অবহেলার পাশাপাশি অন্যায্য মুনাফার নির্মম হাতছানি, সেই বিষয়ে আরও অনেক দেশপ্রেমী মানুষের মতো পার্থিব বেছে নেন তথ্য এবং তত্ত্ব-সমৃদ্ধ গবেষণার ফলাফলের নিরিখে দ্বিতীয় অবস্থানটি - যে অবস্থানটিতে তিনি আজীবন স্থিত ছিলেন।

১৯৮৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগ থেকে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে, সর্বভারতীয় স্তরের পরীক্ষা ‘নেট’ উত্তীর্ণ হয়ে (সেকালে উৎকোচ এবং অন্যান্য লেখাপড়া-বহির্ভূত বিষয়ের প্রভাব খাটিয়ে এই পরীক্ষাগুলি ‘উত্তীর্ণ’ হওয়ায় সংস্কৃতি ‘সাধারণ নিয়মে’ পর্যবসিত হয়নি!) পাড়ি জমান পন্ডিচেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘সেন্টার ফর ইকোলজি’-তে বাস্তুতন্ত্র ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে। তাদের নিজস্ব বাস্তুতন্ত্রে পিঁপড়ের আচরণ ও সেই জ্ঞানকে বাস্তুতন্ত্রীয় সাধারণ সূত্রের আলোকে সামান্যায়নের লক্ষ্যে গবেষণার অভিমুখ তাঁর গবেষণা জীবনকে আজীবন দিশা দেখিয়ে এসেছে। বাস্তুতন্ত্রের মূল গবেষণাগার ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্যমান প্রাকৃতিক গবেষণাগার - মানুষের অদম্য চাহিদা, লাগামহীন ভোগবাসনা, সমগ্র পৃথিবীকে কেবল মানুষের জন্য ভেবে নিয়ে নির্বিচারে অন্যান্য প্রাণীদের ‘গণহত্যা’ করার নতুন নতুন প্রকরণের প্রহারে যেগুলি এখনও বেঁচে বর্তে থেকে ভবিষ্যতের প্রাণী নিশ্চিহ্নকরণের পর জীববৈচিত্র্য বাঁচিয়ে রাখার আঁতুড় ঘর, সেই পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এবং নীলগিরি অঞ্চলে হাতে-কলমে বাস্তুতন্ত্রের টেকসই বিকাশধারা অধ্যয়ন করেন। এই কাজে তাঁর কেটে যায় দীর্ঘ দু’বছর - ‘পোস্ট ডক্টরাল’ গবেষণার সময়। ১৯৯৭ সালের নভেম্বর মাসে তিনি কলকাতার আশুতোষ কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন।

পন্ডিচেরিতে থাকার সময়েই তিনি সেই রাজ্যের সায়েন্স ফোরাম-এর সঙ্গে যুক্ত হন। পন্ডিচেরি ভারতের এমন এক রাজ্য যেখানে কেবল কোনও একটি বিশেষ দক্ষিণ ভারতীয় ভাষার ‘আধিপত্য’ নেই। ফলে নানা ভাষাভাষী, নানা সংস্কৃতির এক রাজ্যটিতে নিখিল ভারতের প্রেক্ষিতে ভারতের সাধারণ সমস্যাবলি অবলোকনের দুর্লভ সুযোগ মেলে। পার্থিব সেই সুযোগকে কড়ায় গণ্ডায় উশুল করে শুধু পন্ডিচেরি নয়, তামিলনাড়ু সায়েন্স ফোরামের মতো প্রাচীন জনবিজ্ঞান আন্দোলনের সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়েন। এই সব নানান সূত্রে তিনি জাতীয় সংগঠন, ‘অল ইন্ডিয়া পিপলস্ সায়েন্স নেটওয়ার্ক’ বা যে সংগঠনটি ‘এআইপিএসএন’ নামে বেশি পরিচিত, সেই সংগঠনটির সঙ্গে যুক্ত হন। এই সংগঠনটি তিনি তাঁর স্বাভাবিক সাংগঠনিক দক্ষতা এবং বৌদ্ধিক অর্জন দিয়ে পুষ্ট করেছেন। এই সংস্থার ভূপালে অনুষ্ঠিত সপ্তদশ কংগ্রেসে তিনি সংস্থার কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ২০২২ থেকেই তিনি এই সংস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ‘ডেস্ক’, যা ‘এগ্রিকালচার ডেস্ক’ নামে পরিচিত, তিনি সেই ডেস্ক-এর আহ্বায়ক হিসেবে মনোনীত হন। এই সংস্থার অষ্টাদশ কংগ্রেস, যেটির স্থান এই শহর কলকাতা, সেটির সংগঠনেও তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অকালমৃত্যু তাঁকে সেই অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখা থেকে বিরত করেছে।

আশুতোষ কলেজে অধ্যাপনার সময়েই¸ তাঁর বাস্তুতন্ত্র নিয়ে গবেষণাপত্রগুলির সুবাদে, তিনি অত্যন্ত মান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা, ‘ওয়ার্ল্ড ডারউইন ইনিশিয়েটিভ’-এর নজরে আসেন। পরবর্তীতে তিনি এই সংস্থার ‘ফেলো’ হিসেবে নির্বাচিত হন। এছাড়া তিনি তাঁর গবেষণার সুবাদে রাষ্ট্রসংঘের কৃষি সংস্থার, ‘ফাও’ বা ‘এফএও’ নামে বেশি পরিচিত, ‘পলিনেশন অ্যাকশন টিম’-এর সদস্য হিসেবে কাজ করতে থাকেন। পাশাপাশি চলে তাঁর জনবিজ্ঞান কর্মীদের টেকসই বিকাশধারা, বিজ্ঞান বনাম অপবিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে নিয়মিত কর্মশালা চালান এবং সাহিত্য অনুরাগের দাবিও মেটান।

তাঁর সম্পর্কে এই পর্যন্ত জানলে তাঁর গবেষণা জীবনের কথা প্রায় কিছুই জানা যাবে না - মনে হবে একজন ব্যক্তি বুঝি একটি নিশ্চিন্ত চাকরি জীবনের ‘সুযোগ’ নিয়ে তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব-কর্তব্য কিছুই ‘পালন’ না করে যাকে পরিভাষায় বলা হয় ‘এক্সট্রা-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটস’, কেবল সেইগুলিই করে গেছেন।

প্রথমত তিনি একজন দক্ষ ও সুযোগ্য শিক্ষক ছিলেন, পড়ুয়াদের প্রতি তাঁর দরদ ছিল একজন প্রকৃত শিক্ষকের। তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর কাছে পাঠ নিয়েছেন এবং বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের সামাজিক মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া দেখলেই এই কথার যাথার্থ্য বোঝা যাবে। একজন ছাত্রীর স্মৃতিতে তাঁর শিক্ষকের অকালমৃত্যু সংবাদ কী অভিঘাত নিয়ে এসেছিল, তার অনেক নমুনার একটি -

°Today, my heart is heavy as I mourn the loss of one of the most extraordinary educators and mentors - Parthib Basu (PB sir), Department of Zoology, University of Calcutta. But calling him just an educator feels inadequate - he was family.

PB sir was uniquely special - a man of countless talents and boundless compassion. During our reunions, he would light up the stage in dramas, showing us a side of him that went far beyond the classroom. He was oxygen for anyone who needed to breathe - always there, always ready to help, always extending his hand without hesitation.

This April, I was blessed to spend hours with him, sharing stories and laughing over ‘cha biskoot’, feeling that same familiar warmth that never diminished over the years. The way his eyes would light up hearing about our ridiculous lives, the genuine interest he took in my stories, the proud smile he wore listening to my achievements - it was like sharing stories with a beloved family elder. We made plans for more addas in the future, plans that will now remain unfulfilled. Being so far away, what breaks my heart most is the thought of time slipping through my fingers - if only I could have made time for just one more cha biskoot adda, one more conversation.

Even after I moved abroad, I visited him each time I went back to India. Every visit back to him felt like returning to family - his embrace was just as warm, his welcome just as heartfelt as ever. In every group discussion among alumni, PB sir's name would invariably come up, always accompanied by fond memories of his infectious warmth and loving nature. Now, as I grapple with this loss, I find myself wishing that in my next life, our paths cross again.

Today, my greatest regret is not having told him how much his mentorship meant to us all. The words of gratitude we kept for tomorrow now remain unspoken. If only he knew how his presence made Science College feel like home. Some thank you notes come too late, but the impact of his guidance will echo through generations of students he inspired.

To Parthib Basu Sir - your legacy lives on in the countless lives you've touched, the students you've inspired, and the boundless warmth you've shared. You weren't just different; you were exceptional. You weren't just a professor; you were family.

Rest in peace Sir. Your absence leaves a void that can never be filled. The warmth you gave us will live in our hearts forever. You will be deeply, deeply missed.

In every cup of cha and biskoot break, I will remember you।"

একজন শিক্ষকের কাছে এর চেয়ে বেশি আর কী পাওয়ার থাকতে পারে!

পার্থিব বসু-র গবেষণার কাজও ছিল অনেক দিক থেকে ব্যতিক্রমী। আমরা তাঁর গবেষণার কাজগুলি বর্ণনা করার জন্য কেবল ২০১৯ থেকে ২০২৪-এ প্রকাশিত গবেষণাপত্রগুলিকেই বেছে নেব। মনে রাখতে হবে যে তিনি প্রায় ২০ জন গবেষকের পিএইচডি তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করেছেন, তাঁর গবেষণাপত্রের সংখ্যা ৭০-এর কাছকাছি।

‘এগ্রোইকোলজি’ নামক যে অন্তঃবিষয়ক গবেষণার বিভাগটিতে পার্থিব বসু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন, সেই বিষয়টি বলা যেতে পারে যে কৃষির ক্ষেত্রে আমরা যদি বাস্তুতান্ত্রিক নীতিমালা এবং গবেষণার সাম্প্রতিক ধারাগুলিকে যুক্ত করি এবং কেবল প্রক্রিয়ার বর্ণনা নয়, তার পাশাপাশি পরিমাণগত ধারণা এবং গাণিতিক প্রতিরূপ বা ‘মডেল’ খাড়া করতে পারি, তবে বিজ্ঞানের যে শাখাটি আমাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান হয়ে উঠবে, সেটি এক অর্থে এই ‘এগ্রোইকোলজি’।

পার্থিব এবং তাঁর গবেষক-পড়ুয়া পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রপোকূলবর্তী জেলার ৩০টি বেগুনের ক্ষেতে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে শস্যক্ষেত্রের বাস্তুতন্ত্রে যে স্বাভাবিক খাদ্য-খাদক সম্পর্ক বিদ্যমান, সেই বিষয়ে একেবারে মাঠস্তরে গবেষণা চালান। এর ফলে খাদ্য এবং খাদক প্রজাতির কোনোটিরই সংখ্যাবৃদ্ধি লাগামছাড়া হয় না, ফলে ফসলের বন্ধু ও শত্রু পোকার বৃদ্ধি না হওয়ার মাটির মধ্যে থাকা স্বাভাবিক পুষ্টি পেয়ে ফসল তার নিজস্ব গতিতে এবং নিজস্ব বংশগতি-নির্ধারিত ফসলের পরিমাণ চাষীকে উপহার দেয় অথবা দেয় না - এই ছিল গবেষণার মূল বিষয়। প্রমাণিত গবেষণা পদ্ধতিতে, প্রমাণিত সূচকগুলি ব্যবহার করে তাঁরা দেখান যে,

১) শস্যক্ষেত্রে যে মাকড়সাগুলি থাকে, সেগুলি বেগুনের জন্য শত্রুপোকা, ‘শ্বেত মাছি’ বা ‘হোয়াইট ফ্লাই’-র খাদক,

২) শস্যক্ষেত্রে যত বেশি রাসায়নিক বিষ ব্যবহার করে এই শত্রুপোকা নিধনযজ্ঞ চালানো হয়, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বন্ধু পোকা, মাকড়সাগুলিরও হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত হয়,

৩) এক সময়ে যথেষ্ঠ খাদক, অর্থাৎ মাকড়সা না থাকায় ফসলের পক্ষে শত্রুপোকা, ‘শ্বেত মাছি’ সংখ্যায় বেড়ে গিয়ে বেগুন ক্ষেতের সর্বনাশ করে দেয়,

৪) অতএব, ফসল বাড়ানোর অভিপ্রায়ে লাগামহীন রাসায়নিক বিষের প্রয়োগ ফসলের পরিমাণের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির গ্যারান্টি নয়।

এই গবেষণার পদ্ধতি ও প্রকরণ আমাদের ‘কৃষি-বাস্তুতান্ত্রিক’ গবেষণার অন্য একটি মানবিক দিকেরও সন্ধান দেয়। এই গ্রহের অন্যান্য জীব যেমন প্রাকৃতিকভাবে, বিবর্তনের মাধ্যমে পারস্পরিক জীবনবৈজ্ঞানিক নিয়মকানুনকে মেনে নিয়ে সুখে শান্তিতে কালাতিপাত করে থাকে, সভ্যতার, বা স্পষ্ট করে বললে পুঁজিবাদের ঝিনুকের বুকের ভেতরে বেড়ে ওঠা ‘উন্নয়ন’ মায়া হরিণের সন্ধানে ছুটে না বেড়িয়ে মানব প্রজাতির ভবিষ্যত যে লুকিয়ে রয়েছে এই ‘শ্বেত মাছি’ আর শস্যক্ষেতের মাকড়সার মাধ্যমে প্রকৃতি আমাদের যে সার কথা শেখাতে চাইছে তার মধ্যে, নিজেদের আত্মম্ভরিতা ও অহংবোধ পরিত্যাগ করে নত মস্তকে সেই শিক্ষাটিকে মেনে নিয়ে সমাজ-সংসার অর্থনীতি-রাজনীতিকে ঢেলে সাজনোর বিষয়টি। এই গবেষণা একটি ন্যায়নীতি বা ‘মরাল সায়েন্স’-এর পাঠ, এর শিক্ষা কেজো দু-চার টন ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর মতো স্রেফ আগামীকালের জন্য ভাবনার ফসল নয়, এটি অনাগত সুদূর ভবিষ্যতের পাথেয়।

তিনি এবং তাঁর গবেষক দল শহর ও শহরতলির সংযোগস্থল অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের মৌমাছি প্রজাতি নিয়ে একটি বড়ো ক্ষেত্রসমীক্ষা এবং নিরীক্ষা চালান। এই বিষয়ে তাঁদের গবেষণাপত্রটি ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়। এই গবেষণাপত্র থেকে আমরা জানতে পারছি যে, রাসায়নিক কীটনাশক মৌমাছিদের অভিযোজনের বৈচিত্র্য কমিয়ে দেয়; কীটনাশক এই মৌমাছিদের উপর বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে যে বাড়তি চাপ তৈরি করে, যাকে পরিভাষায় বলা হয় ‘সিলেকশন প্রেসার’, তার চাপে পড়ে মৌমাছিদের মধ্যে এক ধরনের সমসত্ত্ব অস্তিত্ব গড়ে ওঠে, যা ভবিষ্যতে কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তাদেরকে একেবারে লুপ্ত করে দিতে পারে। নগরায়নের এই বিরূপ প্রভাব থেকে বাঁচতে এখনই এই জাতের মৌমাছিদের বাঁচিয়ে রাখার পরিকল্পনা নেওয়া দরকার।

পার্থিব বসু এই জাতের আরও অনেক কাজের পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু মৃত্যু তাঁকে সেই কাজ আর করতে দিল না। নভেম্বর ৪, ২০২৪, মাত্র ৬১ বছর পার করে তাঁর জীবনাবসান হয়। তাঁর দেহ বিজ্ঞানের কাজে দান করা হয়। এর চেয়ে ভাল আর কী-ই বা হতে পারত!