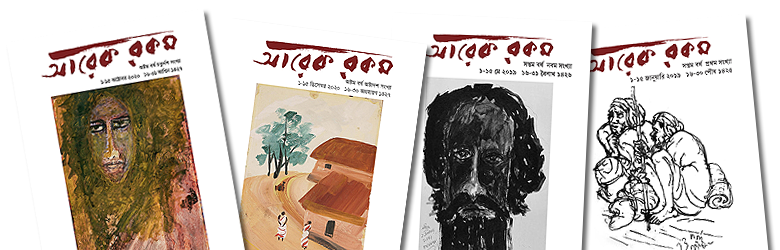

আরেক রকম ● ত্রয়োদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা ● ১-১৫ জানুয়ারি, ২০২৫ ● ১৬-২৯ পৌষ, ১৪৩১

প্রবন্ধ

কমল মোহরা এবং চরের বার্টার সিস্টেমের কাহিনি

গৌতম হোড়

কমল মোহরার সঙ্গে দেখা হয়েছিল মালদহে গঙ্গার বানুটোলা চরে। চরের ঘাটে নৌকা থেকে নামার পরেই ছোট একটা বাজার। পোশাক থেকে শুরু করে খাবার, মুদিখানার জিনিস কী নেই সেখানে! তাই স্থানীয় মানুষরা আদর করে এর নাম দিয়েছেন, কলকাতা বাজার। দুপুর বলে অনেক দোকান বন্ধ। কলকাতা বাজারে ক্রেতা নেই বললেই চলে। বাজারের রাস্তায় এগোতে গিয়ে চোখে পড়ল একটা বন্ধ কাঠের দোকান। বাইরে লেখা চিকিৎসকের নাম ও তার ফোন নম্বর। বন্ধ দোকানের পাশে বাঁশ চিরে একজনের শোয়ার জায়গা করা হয়েছে। একটু উপরে ঝুলছে স্যালাইনের বোতল-সহ ছুঁচ। জরুরি দরকারে ওই বাঁশের শয্যায় শুইয়ে রোগীকে স্যালাইন দেওয়া হয়। দিল্লিতে একটা কথা অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদের মতো মুখে মুখে ফেরে, তা হল, ভারত চলে জুগাড়ে। বানুটোলা চরে এই স্যালাইনের জায়গাও সেই জুগাড়ের উদাহরণ। চর-বিশেষজ্ঞ হাবিব বললেন, "এই ডাক্তাররাই চরের ভরসা। এঁদের মধ্যে কে পাস করা, কে কোয়াক কে জানে। তবে তাঁরাই এখানকার মানুষের চিকিৎসা করছেন।" চরের স্বাস্থ্যব্যবস্থার কথা পরে হবে। তার আগে কমল মোহরার কথা বলি।

সেই বাজার ছাড়িয়ে এগোচ্ছি। বানুটোলার পায়ে চলা পথ চরের বাসিন্দাদের বাড়ির পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে। দূর থেকে দেখি, একটা সাইকেলে অনেকগুলো ব্যাগ নিয়ে একজন দাঁড়িয়ে। তাঁর সামনে জনা কয়েক কচিকাঁচার ভিড়। যাঁর সাইকেল ঘিরে এই ভিড়, তাঁর পরনে একটা জামা। নীচে লুঙ্গিটা ভাঁজ করে হাঁটুর উপরে তোলা। বছর পঞ্চাশেকের এক হাসিমুখের মানুষ। তাঁরই নাম কমল মোহরা। থাকেন মালদহে। প্রতিদিন সাইকেল নিয়ে নৌকা করে চলে আসেন কোনো চরে। সেই সাইকেলের সামনের দিকে দুটি ব্যাগে ভর্তি টাটকা বাদাম চাক ও বাদাম। সাইকেলের ক্যারিয়ারেও কয়েকটি ব্যাগ রয়েছে। আর তার বাদাম চাক কিনতেই ভিড় জমিয়েছে বাচ্চারা।

কমলের কাছে যখন পৌঁছেছি, তখন হাতে একটা স্টিলের গ্লাস নিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে এল একটা বাচ্চা। সেই গ্লাস সে তুলে দিল কমলের হাতে। উঁকি মেরে দেখি, সেই ঝকঝকে স্টিলের গ্লাসের দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে আছে চাল। কমল সেই চাল ঢেলে দিল পিছনের ব্যাগে। গ্লাসটা ফেরত দিল বাচ্চাটিকে। আর তার হাতে তুলে দিল বাদাম চাকের একটা টুকরো। পয়সা-কড়ির ব্যাপার নেই। তার বদলে আছে এই বিনিময় বাণিজ্য। বিশ্বের আদিমতম বাণিজ্যিক পদ্ধতি, বার্টার সিস্টেম।

বিনিময় বাণিজ্যে কত পরিবর্তন হল। জিনিসের পরিবর্তে জিনিস বা 'বার্টার সিস্টেম' ছিল আদি ব্যবস্থা। তারপর কত পরিবর্তনই তো হয়েছে। নানান ধরনের মুদ্রা এসেছে। কাগজের টাকার চল হয়েছে। সেই সঙ্গে চালু হয়েছে পয়সা। তারপর ব্যাঙ্ক যুগে প্রবেশ করে চেকবই ব্যবস্থা। সে সবের পর প্লাস্টিক মানি বা ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড। সেই যুগের পর এখন ভারতে ইউপিআই যুগ শুরু হয়েছে। স্ক্যান কর, পয়সা দাও। এরপর কী যুগ আসছে কে জানে!

এই সময়ে দাঁড়িয়ে চরের ভারতে এখনও কাজ করছে বার্টার সিস্টেম। আসলে প্রতিটি রাজ্যেই প্রত্যন্ত গ্রামের সঙ্গে শহর, আধা শহর বা সমৃদ্ধ গ্রামের তুলনা চলে না। চরের তুলনা তো আরও চলে না। তাই সেখানে বহাল তবিয়তে থাকতে পারে বার্টার সিস্টেম।

কমলের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকেই এল আরেকটি বাচ্চা। হাতে প্লাস্টিকের প্যাকেটে এক কেজি মাসকলাই। সেই প্যাকেট আরেকটি থলিতে ঢুকিয়ে কমল তার হাতেও তুলে দেয় বাদাম চাকের টুকরো। এবার কমলকে অনুরোধ করি, "ব্যাগটা একবার দেখাবেন নাকি, দেখতে ইচ্ছে করছে, কত চাল পেলেন?" হাসিমুখে ব্যাগ খুলে দেখান তিনি। দুপুর একটা নাগাদই তার ব্যাগ অর্ধেক ভর্তি। চাল রয়েছে তাতে। বললেন, "দিনের শেষে থলি ভর্তি হয়ে যাবে।"

এভাবেই চলে যায় কমলের। এভাবেই ছেলে ও মেয়েকে পড়াশুনো করিয়েছেন। নিজে লেখাপড়া না জানার দুঃখ ঘুচিয়েছেন সন্তানদের শিক্ষিত করে। ছেলে সেনায় কাজ করে। তারপর সে বাবাকে বলেছিল, এবার বিশ্রাম করতে। কিন্তু শোনেননি কমল। বলেছেন, যতদিন শরীরে শক্তি আছে, ততদিন এভাবেই চরে আসবেন, বিনিময় বাণিজ্য করবেন। বাচ্চারা খুশি। কমলও।

কমল বললেন, নিজে পড়াশুনো শিখতে পারিনি তো, তাই মেয়েকে বলেছি, যতদিন ইচ্ছে পড়বি। তারপর চাকরি করে বিয়ে করবি। মেয়েও বাবার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে। কমলরা যদি বাদাম চাকের সঙ্গে তাদের এই মানসিকতা, চিন্তা-চেতনাও ছড়িয়ে দিতে পারতেন মানুষের মধ্যে, তাহলে নিঃশব্দে সামাজিক বিপ্লব হয়ে যেত।

চরের বাচ্চাদের মুখে হাসি ফোটানো কমলকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাই। চরের জমিতে চাষবাস দেখতে। সিমেন্ট ও মাটির বাড়ির উপরে খড় বা অ্যাসবেস্টাসের চাল, ঘরের পাশে বাঁধা গরু বা ছাগল। চরে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। তাই ছাগলের গায়ে জামা পরানো আছে। এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে মুরগি। তার পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে পথ গিয়েছে ক্ষেতের দিকে।

ক্ষেতে কাজ করছিলেন চরের এক কৃষক। সাত বিঘে জমি আছে তার। কিছুটা জমিতে রসুন লাগিয়েছেন, কিছুটা জমিতে ভুট্টা। চাষ করেন ট্রাক্টর ভাড়া করে। এক বিঘে চষতে ট্রাক্টর নেয় ৪০০ টাকা। হাল-গরু ব্যবহার করেন না? রসুন ক্ষেত থেকে ঘাস ও আগাছা তুলতে তুলতে তিনি বললেন, "চরে হাল-গরু পাবেন না। ট্রাক্টর ছাড়া কেউ চাষ করেন না।" গঙ্গার চরের জমি বলে কথা। পলিমাটিতে বাড়তি সারের দরকার পড়ে না। শুধু কীটনাশক দিলেই চলে। এই ট্রাক্টরও আসে ঝাড়খণ্ড বা মালদহ থেকে। পাশাপাশি দুটো নৌকার মধ্যে ট্রাক্টর বসানো। দুই নৌকায় মোটর লাগান। তারা ট্রাক্টরকে পৌঁছে দেয় চরে। কাজ শেষ হলে এইভাবেই ফিরে যায় সেই ট্রাক্টর।

রসুন যে লাগিয়েছেন, তা ফসল উঠলে কি শহরে নিয়ে যেতে হবে? সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল, "না, না, ক্ষেত থেকে তোলার অপেক্ষা। ক্রেতা এসে সব কিনে নিয়ে যাবে। আমাদের কোথাও যেতে হয় না। এখান থেকেই পুরো ফসল বিক্রি হয়ে যায়। ভুট্টা উঠলেও কেনার মানুষ এসে যাবে।"

ঠিকই, ধান ওঠার সময় দেখেছি, বস্তা বস্তা ধান নিয়ে ঘাটের কাছে নৌকায় বোঝাই করা হচ্ছে। তারপর সেই নৌকা পাড়ি দিচ্ছে মালদহ বা ঝাড়খণ্ডে। চরের মূল অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে কৃষি ও পশুপালনের উপর। চরের ক্ষেত খুব কমসময়ই খালি পড়ে থাকে। পাশ দিয়েই তো যাচ্ছে গঙ্গা। অঢেল জল, উর্বর মাটি, সঙ্গে ট্রাক্টর, আর কী চাই। ঘর-বাড়ি হারান মানুষজন তাই চাষ করে জীবন কাটানোর রসদ জোগাড় করতে পারেন। যারা বেশি জমি লিজ নিতে পেরেছেন, তারা তো মালদার ভিতরে জমিও কিনে নিতে পেরেছেন।

বানুটোলা থেকে যখন খাটিয়াখানা চর যখন পৌঁছালাম তখন বিকেল হয়ে গেছে। নৌকা থেকে নেমে হাঁটছি। একের পর এক মানুষ সাইকেলের হ্যান্ডেলের দুইদিকে ঝোলান বড়োবড়ো কাপড়ে মোড়া ছানা নিয়ে যাচ্ছিলেন ঘাটের দিকে। চরে প্রায় প্রতিঘরেই তো গরু রয়েছে। তার দুধ থেকে তৈরি ছানা সাইকেলে বেঁধে মানুষগুলি প্রতিদিনই বিকেলে নিয়ে যান মালদহে বা ঝাড়খণ্ডে। একেবারে টাটকা ছানা নিয়ে একের পর এক সাইকেল আসতে লাগল ঘাটের দিকে। সেই কাপড় থেকে টুপটাপ করে পড়ছে ছানার জল।

আরেকটু এগোতে দেখা খাটিয়াখানার এক কৃষকের সঙ্গে। তিনি ভুট্টার বীজ লাগাচ্ছিলেন। হাতের থালায় লাল রংয়ের বীজ। চরের সফরে সঙ্গী সাংবাদিক দীপঙ্কর দাশগুপ্ত প্রশ্ন করল, "বীজগুলো এরকম লাল কেন?" জবাব এল, "ওষুধ দেওয়া আছে। না হলে তো পাখি খেয়ে যাবে।" তিনি কিছুটা দুঃখিত। সারাদিনে যতটা কাজ হবে ভেবেছিলেন, তা হয়নি। কিন্তু তবু হাসিমুখে সব দেখালেন। দু-দণ্ড গল্পগাছা করলেন। চরের বাইরের উৎসুক মানুষকে দেখলে চরের মানুষজন মন খুলেই কথা বলেন।

চরের অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে এই ফসলের উপর। ফসল মানে শুধু চাল নয়, ক্রমশ তার দিগন্ত প্রসারিত হচ্ছে। ভূতনির চরে সোনামুগ ডাল কৃষকদের মুখে হাসি ফোটাচ্ছে। এই সোনামুগ অত্যন্ত ভালো মানের। চরের বিশেষ পলিমাটির কারণে এখানে সোনামুগ ডালের যে স্বাদ ও গন্ধ তা অন্য জায়গার সোনামুগে পাওয়া যায় না। তাই বাজারে এই ডালের দাম তিনশ টাকা কেজি। চরের কৃষকরা পান কেজিতে একশ থেকে একশ কুড়ি টাকা। বর্তমানে প্রকাশিত রিপোর্ট বলছে, ভূতনির চরে সাত হাজার একর জমিতে সোনামুগ চাষ হয়। উৎপাদন হয় আড়াই হাজার টন সোনামুগ। প্রতি বিঘেয় ১০০ থেকে ১২০ কিলো ডাল হয়। সরকারি সংস্থা সিএডিসি-র ধারণা, বীজ ও চাষের পদ্ধতি উন্নত করলে উৎপাদন আরও বাড়বে। ভূতনির চরের জি.আই. স্বীকৃতি পাওয়ার প্রয়াস শুরু হয়েছে। এই স্বীকৃতি পেয়ে গেলে ভূতনির চরের সোনামুগের ডাল কেনার চাহিদাও বাড়বে। আর কিছুর জন্য না হোক, সোনামুগ ডালের জন্য পরিচিতি পাবে মালদহের এই চর। তাহলে যদি চরের সমস্যার দিকেও প্রশাসনের নজর যায়!