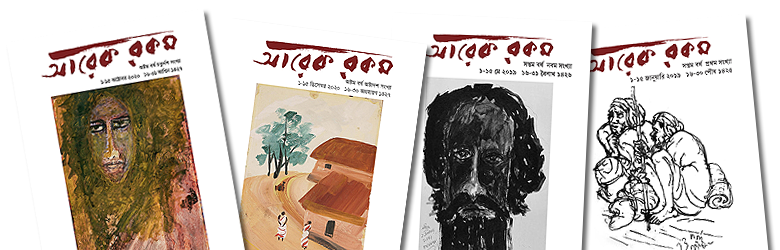

আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ চতুর্বিংশ সংখ্যা ● ১৬-৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ ● ১-১৫ পৌষ, ১৪৩১

প্রবন্ধ

স্মরণে অমিয় কুমার বাগচী

প্রসেনজিৎ বসু

২০২০ সালের জানুয়ারির শেষের দিকে, কলকাতার নিউ মার্কেটের সামনে এনআরসি-সিএএ বিরোধী ধর্ণায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন অধ্যাপক অমিয় বাগচী। বক্তৃতায় তাঁর শৈশবের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জানিয়েছিলেন বহরমপুরের কাছে যে গ্রামে তিনি থাকতেন, সেখানে স্কুলে পড়ার সময়েই তিনি কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, এবং হিন্দু মহাসভার সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরোধিতা করতেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়ের বড় অংশই মুসলিম লীগের বিরোধী ছিল, এবং সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা মুর্শিদাবাদ, দেশভাগের পরে পাকিস্তান নয় ভারতেরই অঙ্গ হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় সরকার এই ইতিহাসটাকেই ভুলিয়ে দিতে চাইছে, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে এটাই ছিল তাঁর মূল অভিযোগ। ভারতের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তি দুর্বল করার যে কোনো চেষ্টার বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলকে রুখে দাঁড়াতে সেদিন আহ্বান জানিয়েছিলেন অধ্যাপক বাগচী। আশির ঊর্ধ্বে বয়স হওয়া সত্ত্বেও চিরতরুণ এই আবেগপ্রবণ, বুদ্ধিজীবী মানুষটি গত ২৮ নভেম্বর কলকাতায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির কৃতী ছাত্র অমিয় বাগচী কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যান গবেষণা করতে। ১৯৬৩ সালে তাঁর ডক্টরাল থিসিস জমা করেন স্বাধীনোত্তর ভারতের প্রথম দুটি পরিকল্পনা পর্বে বেসরকারি বিনিয়োগের গতিপ্রকৃতি নিয়ে। তাঁর গবেষণাটি ছিল 'উপনিবেশী শাসনের অধীনে ভারতের পুঁজিবাদী উন্নয়নের প্রক্রিয়া' নিয়ে একটি গভীর ঐতিহাসিক এবং সংখ্যাতাত্ত্বিক অধ্যয়ন, যা ১৯৭২ সালে প্রকাশিত "প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ইন ইন্ডিয়া ১৯০০-১৯৩৯" নামে একটি চমৎকার বইয়ের রূপ নেয়।

এর পরবর্তী সময়ে, ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভারতে ঐতিহ্যবাহী শিল্পের দীর্ঘমেয়াদী অধঃপতন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক সরকারের পক্ষ থেকে আমদানি শুল্ক বাড়ানোর ফলে দেশীয় পুঁজির বিকাশ, স্বাধীনতার পর প্রথম দুই দশকে উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে কাঠামোগত পরিবর্তন এবং ১৯৯০-এর দশক থেকে মুক্ত বাজার এবং বিশ্বায়িত অর্থনীতি প্রসঙ্গে তাঁর চার দশকের গবেষণার কাজগুলি প্রকাশিত হয়েছে 'দ্য ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি' সহ অসংখ্য জার্নাল, পত্র-পত্রিকায়।

তাঁর প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য 'দ্য পলিটিকাল ইকোনমি অফ আন্ডারডেভেলপমেন্ট' (১৯৮২), 'পেরিলাস প্যাসেজঃ ম্যানকাইন্ড অ্যান্ড দ্য গ্লোবাল অ্যাসেনডেন্সি অফ ক্যাপিটাল' (২০০৬) এবং 'কলোনিয়ালিজম অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ইকোনমি' (২০১০)। অধ্যাপক বাগচী শুধু ভারতীয় শিল্প এবং অর্থনীতির ইতিহাসবিদ ছিলেন না, তিনি ছিলেন অর্থনৈতিক উন্নয়নের একজন বড়মাপের তাত্ত্বিক। ভারতের বৃহত্তম ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র চার খণ্ডের ইতিহাসও তিনি লিখেছিলেন।

অমিয় বাগচী মূলধারার নিওক্ল্যাসিকাল অর্থনৈতিক তত্ত্বের কঠোর সমালোচক ছিলেন। অধ্যাপক বাগচীর অভিযোগ ছিল যে নিওক্ল্যাসিকাল অর্থনৈতিক তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করার কারণেই কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিখাইল কালেস্কি, জোয়ান রবিনসন, নিকোলাস ক্যালডর বা পিয়েরো স্রাফার মতন অর্থনীতিবিদদের মৌলিক অবদান থাকা সত্ত্বেও নোবেল পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। তাঁর থেকে দুই ব্যাচ সিনিয়র অধ্যাপক অমর্ত্য সেন ১৯৯৮ সালে অর্থনীতির নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর অধ্যাপক বাগচী সেই পুরস্কারকে স্বাগত জানিয়ে 'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি'তে একটি দীর্ঘ নিবন্ধে অমর্ত্য সেনের চার দশকের গবেষণা এবং তাত্ত্বিক গতিপথের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে অমর্ত্য সেনের গবেষণা মানবোন্নয়ন বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে।

২০২৪ সালের অর্থনীতির নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ড্যারন অ্যাসেমোগ্লু, সাইমন জনসন এবং জেমস রবার্টসনের গবেষণাও অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে। তাঁদের গবেষণার নির্যাস এই যে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীরা বিভিন্ন উপনিবেশে ভিন্ন প্রকারের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল, এবং এই প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্নতাই এই উপনিবেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নগত ফলাফলের ক্ষেত্রে বড় পার্থক্য তৈরি করেছে। যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ডের মতো স্থায়ী (সেটলার) উপনিবেশগুলিতে ক্রমে ইউরোপীয় দেশগুলির মতনই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হয়, সেখানে ভারত সহ অন্যান্য উপনিবেশগুলিতে উপনিবেশবাদীদের উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় জনগণকে শোষণ করা এবং তাদের দেশজ সম্পদ হরণ করা। এই কারণে, স্থায়ী উপনিবেশগুলো এখন সমৃদ্ধ হয়েছে, কিন্তু ভারতের মতন সাবেক উপনিবেশগুলো এখনও দারিদ্র্যের চক্রে আটকা পড়ে রয়েছে।

অমিয় বাগচীর গবেষণায় কিন্তু উপনিবেশবাদ এবং উন্নয়ন/অনুন্নয়ন সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি এর থেকে ভিন্ন। বর্মা দেশ সহ দক্ষিণ এশিয়া থেকে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা যেভাবে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত পাচার করেছিল, অধ্যাপক বাগচী তাঁর 'কলোনিয়ালিজম অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ইকোনমি' (২০১০) বইয়ের ভূমিকায় তার একটি হিসাব প্রকাশ করেছিলেন। সেই হিসেব অনুযায়ী ১৮৭০ থেকে ১৯১৩-১৪ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়া থেকে পাচার হওয়া এই অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৩.২ থেকে ৩.৮ বিলিয়ন পাউন্ড, যা ওই সময়ে পৃথিবীজুড়ে ব্রিটিশ তথা বিদেশী বিনিয়োগের ৭৫ থেকে ৯৫ শতাংশ ছিল। অধ্যাপক বাগচীর মতে ভারতের মতন উপনিবেশগুলি থেকে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত শুষে নিয়েই ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ডের মতন ইংরেজি ভাষী স্থায়ী উপনিবেশগুলিতে পরিকাঠামো এবং প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তোলে। স্থায়ী উপনিবেশগুলির ইউরোপীয় অভিবাসীরা সেখানকার আদিবাসী জনগণের সম্পদও হরণ করে।

'রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি' অ্যাসেমোগ্লু, জনসন এবং রবার্টসনের উপনিবেশবাদ এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়ার যোগ্য মনে করলে, অমিয় বাগচী, উৎসা পট্টনায়ক-সহ অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত পাচারের মূল তাত্ত্বিক দাদাভাই নওরোজি এবং রমেশচন্দ্র দত্তের গবেষণাকে কেন নোবেল পুরস্কারের জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করা হচ্ছে না?

অধ্যাপক বাগচী শুধু অর্থনীতি নয়, সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিলেন। তিনি একসময় কলকাতার 'সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস'-এর ডিরেক্টর ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের 'রাজ্য প্ল্যানিং বোর্ড'-এর সহ-সভাপতি এবং 'ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ', কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন। ভারতে অর্থনীতি এবং সমাজ বিজ্ঞান চর্চার একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, প্রতিষ্ঠান নির্মাতা এবং সর্বোপরি একজন প্রাণবন্ত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী হিসেবে অধ্যাপক অমিয় বাগচী তাঁর সহকর্মী, বন্ধু, ছাত্রছাত্রী এবং সহস্র গুণগ্রাহীর হৃদয়ে চিরকাল অমলিন হয়ে থাকবেন।