আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ ত্রয়োবিংশ সংখ্যা ● ১-১৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ ● ১৬-৩০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

প্রবন্ধ

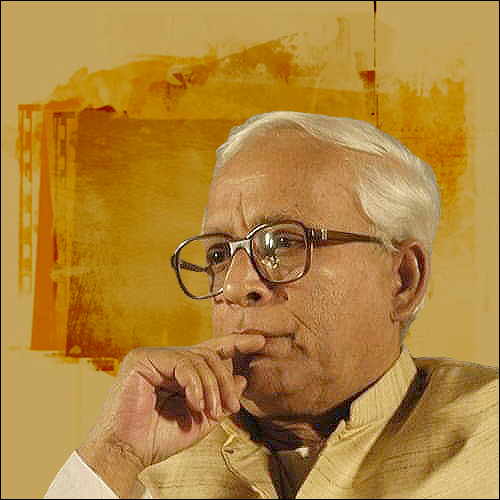

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

সুখবিলাস বর্মা

২০২৪-এর ৮ আগস্ট প্রয়াত হলেন বাংলার বিশিষ্টজনদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ৯ আগস্ট ও পরবর্তী দিনগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত পত্রপত্রিকায় তাঁকে নিয়ে শোকজ্ঞাপন যে স্তরে পৌঁছেছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ‘বিদায় বন্ধু’ শীর্ষক আলোচনায় মন্তব্য করেছে - চলে গেলেন শিল্প-স্বপ্ন সঙ্গে নিয়েই; তারা উল্লেখ করেছে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর মন্তব্য - রাজনীতিক না হলে শিক্ষক, লেখক বা চিত্রপরিচালক হতেন, অবশ্যই বরাবরের মতো সুদর্শন হতেন; উল্লেখ করেছে তাঁর প্রিয় কমরেডদের অন্যতম বিমান বসুর মন্তব্য - বাড়ি গাড়ির জন্য রাজনীতি নয়, দেখিয়ে গেল বুদ্ধ।

'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকা ২০১৪ সালে কলকাতা প্রেস ক্লাবে Gabriel Garcia Marquez-কে নিয়ে বুদ্ধবাবুর বক্তৃতার ছবি দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছে 'The Marquez Marxist' শীর্ষক প্রতিবেদনে - The many hats: politician, poet and bhadralok আখ্যা দিয়ে। একই শীর্ষকের মধ্যে তাঁকে 'The cultured politician' আখ্যা দিয়ে লিখেছেন উপলা সেন যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন ২০১৩ সালে 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম নিয়ে মানিনী চ্যাটার্জীর একটি নিবন্ধের কথা, "The scripts, experts say, might have worked out differently if he had the backing of his party or its mass organisations".

অনেকটাই একই ধরনের বক্তব্য এসেছে বিমান বসুর কাছ থেকে - বলা হয়, শিল্পায়ন করতে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছিল বুদ্ধ। কিন্তু ব্যাপারটাকে এভাবে দেখা ঠিক নয়। শিল্পায়ন দলের সিদ্ধান্ত ছিল। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বুদ্ধ সেই পথে এগিয়েছিল। বাঁধা দেওয়ার জন্য যা যা ঘটানো হয়েছিল তাকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখার জায়গা নেই। দক্ষিণপন্থী থেকে মাওবাদী, নানা ধরনের শক্তি ও সংগঠন এক জায়গায় এসে ঘোঁট পাকিয়েছিল। চক্রান্ত হয়েছিল। প্রশাসনিক শিথিলতাও কিছু ছিল ঠিকই। কিন্তু তার জন্য উল্টোদিকের ঘটনাগুলো ভুলে যাওয়া যায় না। সেখানে বুদ্ধ একা কী করবে?

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনের সঙ্গে আমার এক সন্ধ্যার ক্ষুদ্র আলোচনা। নিরুপমবাবু মৃত্যুর কিছুদিন আগে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ট্রেনে কলকাতা আসার পথে আমার সামনের বার্থে ছিলেন। ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন - রাজনীতি কেমন লাগছে আপনার? বললাম, খুব ভালো লাগছে, রাজনৈতিক জীবন খুব এনজয় করছি। এর পরে বর্তমান অবস্থা নিয়ে কিছু কথা। প্রশাসনিক কিছু কথার প্রসঙ্গে তিনি বললেন - বুদ্ধ আপনাকে খুব পছন্দ করত। আমার তাৎক্ষনিক উত্তর - আমিও বুদ্ধবাবুকে খুব পছন্দ করতাম, শ্রদ্ধা করতাম। কারণ, আমার মনে হয়েছে যে আপনাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই রাজ্যটার ভালো চেয়েছিলেন, রাজ্যে ব্যাপক শিল্পায়ন, বাঙালির সার্বিক উন্নয়ন চেয়েছিলেন। বাংলার দুর্ভাগ্য যে আপনারা ওঁকে পার্টিগতভাবে সাথ দিলেন না। কম কথার মানুষ নিরুপমবাবু 'হ্যাঁ' সূচক ঘাড় নাড়িয়ে মৃদুস্বরে বললেন, সুখবিলাসবাবু, আপনি বোধহয় ঠিকই বলছেন।

অঙ্কুর সেনগুপ্ত লিখেছেন, হেঁটেছেন অন্য পথে, বলছে শিল্প। তুলে এনেছেন কয়েকজন শিল্পপতির কথা। অনাবাসী শিল্পপতি প্রসূন মুখোপাধ্যায় লণ্ডন থেকে উল্লেখ করেন যে ২০০৩-এ মহাকরণে বুদ্ধবাবুর সঙ্গে বৈঠকের পরে তার পথ চলা শুরু। বলেছেন - বামপন্থী মুখ্যমন্ত্রী হয়েও বুদ্ধবাবু বাংলার জন্য যা করেছিলেন, তা অসাধারণ। কার্যত তাঁরই অনুরোধে আমি রাজ্যে লগ্নি শুরু করি। 'অম্বুজা নেওটিয়া' গোষ্ঠীর কর্ণধার হর্ষ নেওটিয়া শোক প্রকাশ করে বলেন - রাজ্যে শিল্প স্থাপনের জন্য বহু পদক্ষেপ করেছেন, যার জন্য ইতিহাসে রয়ে যাবেন। শিল্প-সংস্কৃতিতে তাঁর সহজ যাতায়াত ছিল। সঞ্জীব গোয়েঙ্কার মন্তব্য - অত্যন্ত মানবিক ছিলেন। বাংলা একজন প্রথম সারির নেতাকে হারাল। 'মার্চেন্ট চেম্বার'-এর সভাপতি নমিত বাজোরিয়ার বক্তব্য - নিজে স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন। বাংলায় টিসিএস, উইপ্রো, ইনফোসিস, কগনিজেণ্টের মতো বৃহৎ তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি তাঁর আমলেই এসেছে। 'সিআইআই'-এর দেবাশিস দত্তের দাবি - বুদ্ধবাবু তাঁর আগের জমানার চেয়ে অনেকটা আলাদা এবং উদার পথে হেঁটেছিলেন। সেটাই শিল্প মনে রেখেছে। সঞ্জয় বুধিয়া সহ অন্যেরাও স্মরণ করেন শিল্পায়নে তাঁর উদ্যোগের কথা। 'ভারত চেম্বার'-এর সভাপতি এন. জি. খৈতান বলেন - বুদ্ধবাবুকে স্মরণ করি বিশেষত টাটার মতো সংস্থাকে কারখানা গড়তে এখানে নিয়ে আসার জন্য।

তাঁর প্রয়াণের পর স্ত্রী মীরাদেবীকে রাহুল গান্ধী বুদ্ধবাবুর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে লিখেছেন একটি খাঁটি কথা, সঠিক বিশ্লেষণ - মতাদর্শের গোঁড়ামিতে বাঁধা পড়ার লোক ছিলেন না বুদ্ধদেব।

'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় ‘Dream turned sour’ প্রবন্ধে আশিস চক্রবর্তী লিখেছেন - ইন্দোনেশিয়ায় সালিম গ্রুপের সঙ্গে তাঁর সরকারের কয়েকটি প্রকল্পের মৌ সই-এর খবরে তাঁকে আনন্দে আত্মহারা হতে দেখেছি। একইভাবে সিঙ্গুরে ছোট গাড়ি তৈরির কারখানা প্রকল্পে রাজি হয়ে রতন টাটার চিঠি পেয়ে ‘নতুন বাংলা’র শুরু বলে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন।

সুমিত মিত্রের কলমে পাওয়া গেল - ক্ষুদ্রতার আগল ভেঙ্গে পশ্চিমবঙ্গকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন বিদ্রোহী, অভিমানী, একা। শুভজয় রায় এবং সমর্পিতা ব্যানার্জী লিখলেন - একজন ভদ্রলোক মুখ্যমন্ত্রী যিনি চেয়েছিলেন বাংলার শিল্পায়ন মাধ্যমে কর্মসংস্থান। সন্দীপন চক্রবর্তী লিখেছেন - সঙ্গী ‘সদিচ্ছা’, তবু পথহারা সংস্কার-পথিক।

অচিন চক্রবর্তী লিখেছেন - বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে ব্যক্তিগত সততার বয়ানের বাইরে দেখা কল্পনাশক্তির সন্ধানে। ২০০৬ সালে বিধানসভায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে শুরু বুদ্ধবাবুর মুখ্যমন্ত্রীত্বের দ্বিতীয় পর্ব। ২০০৬-এর শেষ দিক থেকে সিঙ্গুর, ২০০৭-এ নন্দীগ্রামে গুলিচালনা, ২০০৮-এ পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিপর্যয়, গোর্খাল্যাণ্ড দাবিতে নতুন করে আন্দোলন, লালগড় ইত্যাদির ফলে দলে ব্যাপক ভাঙ্গন। কার্যকারণ বহুমুখী - শাসন সংক্রান্ত নানান ব্যর্থতার সঙ্গে সুবিধাভোগী পার্টি-ঘনিষ্ঠ শ্রেণীর উত্থান, ক্ষমতার দম্ভ, জনজীবনে অবাঞ্ছিত খবরদারি ইত্যাদির ফলে আসে নানা বিপর্যয়। তাঁর নিজের লেখাতেই দেখা যায় - ‘অনেকবারই মনে হয়েছিল, সামাজিক বাস্তবতা ও আমাদের নীতির মিল হচ্ছে না। কিন্তু আমরা নিরুপায়ের মতো এগিয়েছি। তার ফল ভোগ করছি।’ পালা বদলের পর বামপন্থী অর্থনীতিবিদ প্রভাত পট্টনায়ক তাঁর বিশ্লেষণে দায়ী করেছেন, সিপিআই-এম-এর মামুলি কল্পনাশক্তিরহিত দৃষ্টিভঙ্গিকে - ‘মানডেন অ্যান্ড পেডেস্ট্রিয়ান’ রাজনীতিকে।

২০১১ সালে পালাবদল, সেখানে রসদ হিসাবে ছিল অনেক মশলা - উপরের অনুচ্ছেদগুলিতে উল্লিখিত হয়েছে তার মধ্যে বিশেষ কয়েকটি। উপরোক্ত কারণগুলির প্রেক্ষিতেই বাংলার বিদ্বজ্জন বুদ্ধিজীবিরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিথ্যাচার ও নাটকীয়তায় বিভ্রান্ত হয়ে বামফ্রণ্টের বিরূদ্ধে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে, ঠকিয়েছে। বাঙালি আজ তার মাশুল গুনছে।

কিন্তু আমার পর্যালোচনায় এত সব সত্বেও পরিবর্তন সম্ভব ছিল না, যদি আমেরিকার সঙ্গে ভারত সরকারের পারমাণবিক চুক্তি স্বাক্ষরের প্রতিবাদে ইউপিএ থেকে বেরিয়ে না যেত প্রকাশ কারাটের সিপিআই-এম। এই ঘটনার ফলে ২৯৪টি সিটের মধ্যে পাহাড়ের তিনটি সহ মাত্র ৬৫টি আসন নিয়ে কংগ্রেসের প্রণব মুখার্জী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জোট বাঁধলেন সিপিআই-এম-কে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এবং আমার মতে এটাই ছিল মোক্ষম অস্ত্র। ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনের প্রতিটি কেন্দ্রের ফল বিশদ বিশ্লেষণের পরে সিদ্ধান্তে এসেছি যে, জোট না হলে তৃনমূল কংগ্রেসের ঝুলিতে যেত খুব বেশি হলে ১২৫ থেকে ১৩০ আসন - অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার গড়তে পারতেন না। এক সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রণব মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম জলপাইগুড়ির ব্লকের দুই নেতার সঙ্গে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বললেন - মমতার শাসনে পশ্চিমবঙ্গের সবকিছুই শেষ। নরম সুরে যখন বললাম যে বাংলার এই শোচনীয় অবস্থার জন্য তিনিই দায়ী, প্রণববাবু স্বীকার করলেন - তখন কী আর বুঝতে পেরেছিলাম যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এত খারাপ হবে!

প্রণব মুখার্জীর ভুল মূল্যায়ণ, বাংলার মন্দ কপাল।

প্রণব মুখার্জীর মতো ভুল করেছেন বাংলার উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিদ্বজ্জনেরা, বুদ্ধিজীবিরা। সিঙ্গুর আন্দোলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন করে বাংলার শিল্পায়ন বন্ধ করা হয়েছে এ কথা আজ সবাই স্বীকার করেন।

তথাকথিত জমির অনিচ্ছুক মালিকেরাও এখন সেখানে শিল্প চাইছেন। আমি দীর্ঘদিন ‘এডিএম’ ছিলাম হুগলি জেলায়। বাংলার শস্যাগারের অন্যতম এই জেলার সিঙ্গুরের ঐ জমির প্রকৃষ্ট সদ্ব্যবহার কিন্তু কৃষি নয়, শিল্প গড়াতেই সম্ভব ছিল। নন্দীগ্রামে ব্যাপক গণ্ডগোলের কথা যেদিন রাইটার্স বিল্ডিং-এ পৌছাল, সেদিন সেই সময়ে আমি ভূমি সংস্কার মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লার ঘরে ছিলাম। নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণের কোনো বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে দপ্তরে বিশদ খোঁজ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে মোল্লা সাহেব জানালেন যে, কোনো বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি। আরও খবর নিয়ে জানা গেল যে, হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এলাকায় শিল্প গড়ে উঠবে সেই মর্মে কিছু বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মাত্র মুখ্যমন্ত্রীর অফিস, জেলাশাসকের অফিস, ভূমি সংস্কার বিভাগের অফিস সবার মাধ্যমে জানান হল যে, অধিগ্রহণের কোনো প্রস্তাব নেই। কিন্তু সে কথা শুনবে কে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ব্যাপক আন্দোলনের মওকা পেয়ে গেছেন। মিথ্যা প্রচারে নোবেল পুরস্কারের যোগ্য ব্যক্তিত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনে কৃষক, কৃষি শ্রমিক, রাজনীতিক নির্বিশেষে বুদ্ধিজীবি সবাইকে বিভ্রান্ত করে বাংলার মসনদ দখলের পাকা ব্যবস্থায় ব্যস্ত।

শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে সকলেই বলেছেন, বুদ্ধবাবু ছিলেন একজন ‘ভদ্রলোক’। তাঁর সম্বন্ধে এর চাইতে সত্য কথা হয় না। অর্থ বিভাগের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে বিধানসভায় অর্থমন্ত্রীকে অনেক সময়েই কড়া সমালোচনা করেছি। মন্ত্রী অমিত মিত্র একদিন অভিযোগের সুরে আমাকে বিদ্রুপ করলেন - আপনি তো মশাই বুদ্ধবাবুর প্রিয় অফিসার ছিলেন। সেদিন আমার মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত মন্তব্য বেরিয়ে এসেছিল - আমিও বুদ্ধবাবুকে পছন্দ করতাম কারণ তাঁর মতো ভদ্রলোক আপনাদের মধ্যে একজনও নাই।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর শ্রদ্ধা নিবেদনে ‘দ্য টেলিগ্রাফ’ উল্লেখ করেছে গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর মন্তব্য - ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি কে. আর. নারায়ণন বা ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি হুগো শ্যাভেজ যিনিই হন না কেন বুদ্ধদেব ছিলেন তেমন রাষ্ট্রনেতাদের জন্য রবীন্দ্র কবিতার আবৃত্তিকার ও ভাষ্যকার অর্থাৎ ‘cultured politician’.

সংস্কৃতি প্রেমিক এই মানুষটির সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে এতক্ষণ ধরে গৌরচন্দ্রিকা করলাম। রাজ্য প্রশাসনের আমলা আমার সঙ্গে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর মিথস্ক্রিয়া কিন্তু প্রধানত সংস্কৃতির অঙ্গনে, প্রশাসনিক নয়। সেই আলোচনাতেই থাকবে আমার সশ্রদ্ধ নিবেদন।

১৯৮৬ সালে যুক্তরাজ্যের বাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে M.Sc. (Fiscal Studies) করে ফিরে এলে আমার পোস্টিং হল অর্থ বিভাগে - দায়িত্ব যুগ্ম সচিব, অর্থ; মূল দায়িত্ব বাজেট। ১৯৮৭-তে যাদবপুর কেন্দ্র থেকে জিতে বুদ্ধবাবু ফিরে এলেন মন্ত্রীসভায় - তখন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের সুযোগ হয়নি। ইতিমধ্যে সরকারের যারা লোকসংস্কৃতি নিয়ে কাজ করেন তাঁদের সঙ্গে পরিচয় আলাপ হয়েছে। ১৯৯০-এর দশকের প্রথম দিকে বাইপাসের ধারে ক্রাফটস ভিলেজ ও লোকসংস্কৃতি কেন্দ্রের জন্য জমি চেয়ে এক ব্যবসায়ীর প্রস্তাব প্রায় মঞ্জুর হওয়ার প্রাক্কালে তৎকালীন সংস্কৃতি মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসের হস্তক্ষেপে তা বন্ধ করা সম্ভব হয়। ইতিমধ্যে ১৯৮৭-তে জয়লাভ করে মন্ত্রীসভায় ফিরে এসেছেন বুদ্ধবাবু। সরকার সিদ্ধান্ত নিল যে লোকসংস্কৃতির জন্য একটি কেন্দ্র তৈরি হবে। সুতরাং জমি ও অর্থের ব্যবস্থার জন্য তোড়জোড় শুরু হল। পুরো বিষয়টির সঙ্গে বুদ্ধবাবু আমাকে জড়িয়ে নিলেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলাশাসক ডি. পি. পাত্র উদ্যোগ নিয়ে জমির সন্ধান দিলেন। ছিট কালিকাপুরে এক লপ্তে ২৫-৩০ বিঘা জমি পাওয়া গেল। জলাজমি ভরাট করে গড়তে হবে কেন্দ্র। সরকারের তৎকালীন প্রধান স্থপতি মজুমদার সাহেবের সাহায্যে একটি প্রোজেক্ট তৈরি করা হল। প্রাথমিকভাবে দেড় কোটি টাকা প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের সচিব ডঃ সীতাকান্ত মহাপাত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোনো কাজে লাগল না কারণ পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দীকৃত ১ কোটি টাকা ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার নিয়ে ফেলেছে রডন স্কোয়ারে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের জন্য। চেষ্টা করলাম যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের ‘বিবেচনামূলক অনুদান’ থেকে কিছু পেতে। বিশদ আলোচনার পর প্রধান সংগ্রহশালা নির্মাণের জন্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পাওয়া গেল। কিন্তু সেই টাকা রাজ্য সরকারের তহবিলে আসবে না। এর জন্য রেজিস্ট্রিকৃত সংস্থা তৈরি করতে হল। যোজনা কমিশনের আধিকারিকদের পরামর্শ মতো প্রস্তাব রাখা হল, মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে সংস্থার সভাপতি এবং সুধী প্রধানকে সহ-সভাপতি করা হবে। কিন্তু সুধী প্রধান সভাপতি হতে চান। এ কথা কানে আসার পর বুদ্ধবাবু কিছুতেই সভাপতি হতে রাজি হলেন না। যা হোক, টাকা পাওয়া গেল। বিদ্যুৎ সচিব থাকার সময়ে ডিসিএল-এর কর্ণধার সাধন দত্তের সঙ্গে পরিচয় কাজে লাগালাম। কেন্দ্র গড়তে সবরকম সাহায্যে এগিয়ে এল ডিসিএল। তবে লোকসংস্কৃতি কেন্দ্র গড়ার কাজে সুধী প্রধানের খবরদারিতে অকারণ সময় নষ্ট হয়েছে। ডিসিএল শেষ পর্যন্ত কাজ করেনি। সুধী প্রধান চলে যাওয়ার পরে সভাপতি হয়েছেন অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে লোকসংস্কৃতি কেন্দ্র গড়ে উঠেছে ছিট কালিকাপুরে - সেখানে প্রতি বছর লোকসংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৯০ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজির অধ্যাপক মিহির ভট্টাচার্য ও তথ্য সংস্কৃতি বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর চন্দন চক্রবর্তীকে নিয়ে এক পড়ন্ত বিকেলে গেছিলাম বক্সা ফোর্টে। ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে ঝোপ জঙ্গল বেষ্টিত দুর্গ অঞ্চল ঘুরে দেখে কাছেই অবস্থিত বন বিভাগের বাংলোতে এলাম চা পানের জন্য। বৃষ্টি ক্রমেই বাড়তে থাকল। দেরী না করে বাংলোর চৌকিদারের কাছ থেকে হ্যারিকেন ও টর্চ নিয়ে রওনা হলাম হাতে হ্যারিকেন অবস্থায়। জঙ্গলের রাস্তায় নামার পথে মুষলধারে বৃষ্টি। আলো যখন তখন নিভে যেতে পারে। সাবধানে পা ফেলে আমাকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে এগোলাম। পথে এক জায়গায় কিছুটা দূরে জঙ্গলে দুটো জ্বলজ্বলে চোখ দেখলাম - সম্ভবত চিতার। ওদেরকে কিছু বললাম না - শুনলে হয়ত মূর্ছা যেত। প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তা ঘণ্টা দেড়েক চলার পর কাকভেজা অবস্থায় সন্তরাবাড়ি বন বাংলোতে পৌঁছে আলোয় দেখা গেল আমাদের সবার কাপড়ে ও গায়ে অসংখ্য জোঁক। দুজনকেই ভয় না পেয়ে স্থির হয়ে বসতে বলে গা থেকে আঁচড় দিয়ে জোঁকগুলোকে খুলে ফেললাম। শুকনো জামাকাপড় পরে আলিপুরদুয়ারের এক হোটেলে খেয়ে কোচবিহার সার্কিট হাউস পৌঁছলাম রাত বারোটার পর। পরদিন সকালে দেখলাম তিন জনের বিছানাতেই জোঁক মেলা রক্ত খেয়ে ঢোল হয়ে পড়ে আছে।

সেদিন বিকেলে গেলাম বলরামপুর - আব্বাসউদ্দীনের জন্মভিটে দেখতে। গেলাম বলরামপুরের আর এক সুসন্তান কবি গীতিকার গায়ক প্যারিমোহন দাসের সঙ্গে দেখা করতে। অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে থাকা শিল্পী আমাদের পরিচয় পেয়ে আপ্লুত। শরীরে যেন বল পেয়ে আমাদের সঙ্গে জলভেজা চোখে অনেক কিছু বলতে চাইছেন। কিন্তু কথার ফাঁকে ফাঁকে নজরে আনছিলেন তাঁর মাথার উপরে দেওয়ালে টাঙ্গানো তাঁকে দেওয়া ‘ত্রিবৃত্ত পুরস্কার'-এর সম্বর্ধনা পত্রের দিকে। ত্রিবৃত্ত তাঁকে শিল্পীর মর্যাদা দিয়ে সম্বর্ধনা জানিয়েছে, তিনি ধন্য হয়েছেন।

সার্কিট হাউসে ফিরে দুজনের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে প্যারিমোহন দাসের মতো গুণী অথচ প্রচারের আলোকে নেই এমন সব গ্রামীণ শিল্পীকে রাজ্য সরকার থেকে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। কথামতো চন্দনবাবু এ বিষয়ে প্রস্তাব তৈরি করে মাননীয় মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর কাছে পাঠান। ফাইল গেল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে - সঙ্গে এক বৈপ্লবিক প্রস্তাব - রাজ্যে সংগীত, নাটক ইত্যাদির জন্য যেমন পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে, একইভাবে লোকসঙ্গীতের জন্য চালু হোক ‘লালন পুরস্কার’। মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে ডাক পড়ল চন্দনবাবুর বিষয়টিকে বিশদভাবে বোঝানোর জন্য। প্রস্তাবকে ভূয়সী প্রশংসা করে অনুমোদন দিলেন মাননীয় জ্যোতি বসু। শুরু হল 'লালন পুরস্কার'। পুরস্কারের প্রথম প্রাপক আমাদের আব্বাসউদ্দীন স্মরণ সমিতির প্রস্তাবে কোচবিহারের লোকসংগীত শিল্পী প্যারিমোহন দাস, আলাউদ্দীন পুরষ্কারের প্রাপক গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখার্জী ও অন্যান্য পুরস্কার প্রাপকদের সঙ্গে রবীন্দ্র সদনে এক মঞ্চে বসে 'লালন পুরস্কার' গ্রহণ করলেন। রাজ্যে লোকসংগীত কয়েক ধাপ এগিয়ে গেল - লোকশিল্পীরা মর্যাদা পেলেন। লোকসংস্কৃতির প্রতি বুদ্ধবাবুর শ্রদ্ধা ভালবাসার ইতিহাস তৈরি হল।

চাকরি করতে করতেই ভাওয়াইয়া নিয়ে পিএইচডি করেছি ২০০০ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। গবেষণার বিষয়ে বিশদ আলোচনার ভিত্তিতে ২০০৪ সালে ‘Bhawaiya - Ethnomucological Study’ শীর্ষক পুস্তক প্রকাশ করেছে দিল্লীর প্রকাশক। উত্তরবঙ্গে বইটির প্রকাশের চেষ্টা করছিলাম - মাননীয় অশোক ভট্টাচার্যর সৌজন্যে সে সুযোগ এসে গেল। ২০০৫-এর ২১ জানুয়ারি, শিলিগুড়ির এক নামকরা হোটেলে সংস্কৃতি প্রেমিক মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ করলেন ইংরাজিতে লেখা আমার ভাওয়াইয়া বই। ২২ জানুয়ারি 'সংবাদ প্রতিদিন' ‘ভাওয়াইয়া নিয়ে বই প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী’ শীর্ষক প্রতিবেদনে লিখল - রাজ্যের কৃষি সচিব সুখবিলাস বর্মার লেখা ভাওয়াইয়ার উপর গবেষণাধর্মী একটি বই শুক্রবার শিলিগুড়িতে উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায় রাজবংশীদের সংস্কৃতি, ভাষা বা গান অনুধাবন করতে না পারলে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আসবে না। সুখবিলাস বর্মার সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া - তিনি রাজ্য সরকারের একজন দায়িত্বশীল ও সফল সচিব। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সব কাজের ফাঁকেই উত্তরবঙ্গের নিজস্ব সংস্কৃতির শিকড় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন। ...বইটি পড়া হয়নি। তবে এটা জেনেছি, ভাওয়াইয়া সংগীতের সঙ্গে তিনি উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ, প্রকৃতি ও দার্শনিকতার বিশ্লেষণ করেছেন - রাজবংশী ভাষা, ভূগোল, ইতিহাস নিয়ে গভীর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য, দীনেশ ডাকুয়া সহ সাহিত্য সংস্কৃতি রাজনীতির জগতের বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন। রাজবংশী ভাষা সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন।

রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ভালবাসার প্রমাণ পেয়েছি আরও কয়েকটি ঘটনার মধ্য দিয়ে। এই জনগোষ্ঠীর আদর্শ মানুষ বন্ধু, দার্শনিক এবং গাইড ‘রায় সাহেব’ পঞ্চানন বর্মার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য মাথাভাঙ্গার মন্ত্রী দীনেশ ডাকুয়া ও অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনান্তে ঠিক হল, পঞ্চানন বর্মার খলিসামারি গ্রামের বাড়িটি অধিগ্রহণ করে সেই ভিটেতে 'পঞ্চানন গবেষণা, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনী কেন্দ্র' স্থাপন এবং মাথাভাঙ্গার সিতাই মোড়ে পঞ্চানন বর্মার পূর্ণাবয়ব মূর্তি বসানোর জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হোক। দীনেশ ডাকুয়া লিখিত প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করলেন। দীনেশবাবুর সঙ্গে আলোচনার সময়ে বুদ্ধবাবু আমাকেও ডেকে নিলেন। আলোচনার পরে প্রস্তাব মঞ্জুর করে দিয়ে আমাকে নির্দেশ দিলেন অধিগ্রহণের বিষয়টি জেলাশাসকের সঙ্গে এবং মূর্তি বসানোর বিষয়টি পূর্ত বিভাগের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এগিয়ে যেতে। জেলাশাসকের সঙ্গে এই অধিগ্রহণের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক গুরুত্ব বিষয়ে কথা বললাম। মন্ত্রী ডাকুয়া সাহেব জমি ও বাস্তুর মালিকদের সঙ্গে কথা বলে নিলেন। অধিগ্রহণে কোনো বাঁধা ঘটল না। সাত লাখ টাকার বরাতে ব্রোঞ্জ মূর্তি তৈরির দায়িত্ব নিলেন প্রখ্যাত শিল্পী নিরঞ্জন প্রধান।

যেহেতু মনীষী পঞ্চাননের কোনো পূর্ণাবয়ব ছবি সেই সময়ে ছিল না, তাই নিরঞ্জনবাবুকে অনেকবার দীনেশবাবুর সঙ্গে আলোচনা করতে হয়েছে। আমাকেও নিরঞ্জনবাবুর বাড়িতে কয়েকবার যেতে হয়েছিল। ২০০৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী সিতাই মোড়ে রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মার প্রথম পূর্ণাবয়ব ব্রোঞ্জ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। উত্তরবঙ্গের জীবনে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। সেখানে দেখা হতেই তাঁর প্রথম কথা - বড় কঠিন বই লিখেছেন, আপনার এথনোমিউকলজি। বিনীত সুরে বললাম - আপনার কাছে তো কঠিন হওয়ার কথা নয়। চিরাচরিত ঠোঁটের কোনের হাসিতে স্বীকৃতি দিলেন। সেদিনই সন্ধ্যা বেলায় ঘোকসাডাঙ্গায় রাজ্য ভাওয়াইয়া অনুষ্ঠানে গাইতে বললেন - ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে। নির্দেশ মতো গাইলাম; গানের শেষে তিরিশ হাজার শ্রোতার হাততালি যেন থামতে চায় না। দীনেশ ডাকুয়া, যোগেশ বর্মণ প্রমুখের বক্তৃতার পর বুদ্ধবাবু আমার গানের প্রশংসা করে সারা বাংলা ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতার গুরুত্ব, প্রতিযোগিতা শুরুর ক্ষেত্রে দীনেশবাবু ও আমার উদ্যোগের কথা এবং পরিশেষে রাজবংশী ভাষা সাহিত্য সংগীত নিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা করলেন। মন ভরে গেল।

দেবেশ রায়ের ‘তিস্তা পারের বৃত্তান্ত’ উপন্যাসকে ভিত্তি করে 'চেতনা' গোষ্ঠীর সুমন মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ঐ একই নামের নাটকে নায়ক বাঘারু চরিত্রকে এক চিলতে কাপড়ের নেংটি পরিয়ে রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে চরম অপমানের প্রতিবাদে লেখা শুরু করি। ক্রমে প্রতিবাদ বড় আকার ধারণ করে। রাজ্যের এক জনগোষ্ঠীকে বিদ্রূপ অপমান করার নাটক ‘রবীন্দ্র সদনে’ চলছে মুখ্যসচিবকে এই মর্মে অভিযোগ জানালে তিনি বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে নিয়ে আসেন। বুদ্ধবাবু আমাকে ডাকলেন, আলোচনা হল; আমাদের আপত্তির কথা বললাম। অনুরোধ করলাম তিনি যদি একবার দেবেশবাবু ও সুমনকে ডেকে কথা বলেন যাতে বাঘারুর পোশাক ভদ্রস্থ করা হয়। বললেন, দেবেশবাবুকে ডেকে লাভ নেই। উনি সুমনের বাবা অরুণ মুখোপাধ্যায়কে ডাকবেন। মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে অরুণবাবুর সঙ্গে আলোচনা করলাম। তিনি জানালেন, দেবেশবাবু পোশাক পরিবর্তনে কিছুতেই রাজি নন। মুখ্যমন্ত্রী সময় চাইলেন সুরাহার জন্য। আমাদের আর কিছু করতে হল না। আন্দোলন সমালোচনার ফলে অল্প কিছুদিনেই নাটকের নিয়মিত শো বন্ধ হল।

উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের শিল্পী সমন্বয়ে ফালাকাটায় রাজ্য সরকার আয়োজিত ‘তিস্তা গঙ্গা’ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। শিল্পীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লোকসংগীতের দিকপাল অমর পাল। দর্শকাসনে বসে ছিলাম; মুখ্যমন্ত্রী যোগেশ বর্মণকে বললেন আমাকে মঞ্চে ডেকে নিতে। মাইকে প্রচার হল, উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধি সুখবিলাস বর্মা এবং দক্ষিণবঙ্গের প্রতিনিধি অমর পাল পরস্পর ফুল বিনিময় করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন দুজনেই কেঁদে ভাসালাম - বাংলার লোকসঙ্গীতের জয় হল।

শ্রদ্ধাঞ্জলিতে আমলা জহর সরকার ও আইপিএস ভূপিন্দর সিংহ সহ অন্যান্যরা বলেছেন যে, কাজের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমর্থন দিতেন এবং যুক্তিপূর্ণ কথা ও কাজকে সমর্থন করতেন। আমারও একই অভিজ্ঞতা। বিদ্যুৎ মন্ত্রী শঙ্কর সেন, অনগ্রসর কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী উপেন কিস্কু এবং কৃষি মন্ত্রী কমল গুহ - তিন জনের সঙ্গে মতবিরোধ হয়েছিল। খবর রাখতেন; সব শোনার পর অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছিলে। কমল গুহ তো আমাকে দপ্তর থেকে তাড়াতে জেদ ধরেছিলেন কারণ আমার জন্য সীড কর্পোরেশনে ওঁর পুত্র উদয়ন গুহের চুরি করা সমস্যা হয়েছিল। ২০০৩-এ আমি যেদিন আমেরিকার নিউ ইয়র্কে আব্বাসউদ্দীনের জন্ম শতবর্ষের অনুষ্ঠানে গান করছি, কমলবাবু শিলিগুড়িতে ফরওয়ার্ড ব্লকের সভায় ঘোষণা করছেন - কৃষি দপ্তরে হয় কমল গুহ থাকবে, নয় সুখবিলাস বর্মা থাকবে। তিনি অবশ্য আমাকে তাড়ানোর অজুহাত হিসাবে পঞ্চানন বর্মার মূর্তি উদ্বোধন উপলক্ষে ফেব্রুয়ারী, ২০০৫-এ পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার ‘রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মা’ বিশেষ সংখ্যায় আমার লেখায় ওঁকে আমি অপমান করেছি ক্যাবিনেট মিটিং-এ দাবি করেছিলেন।মুখ্যমন্ত্রী আমাকে ডেকে বললেন, আপনার উপর কমলবাবু খুব রেগে আছেন। আমি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছি, আপনি গিয়ে কথা বলুন। বললাম, স্যার আমাকে বদলি করে দিন। বললেন, আপনাকে এই দপ্তর থেকে বদলি করা হবে না; কথা বলুন মন্ত্রীর সঙ্গে। এতটাই বিশ্বাস করতেন তিনি আমাকে।

২০০৬-এর জানুয়ারিতে কৃষি বিভাগ থেকেই অবসরের পর দায়িত্ব পেলাম তৃতীয় রাজ্য অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে। আমাকে ডেকে পাঠিয়ে কাজটি সুষ্ঠুভাবে করতে বললেন। বললাম, আগের দুই কমিশনের সুপারিশ রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে কিন্তু সুপারিশ মতো অর্থ পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপালিটিগুলোকে দেয়নি; এবারেও কি সেটাই ঘটবে? আশ্বস্ত করে বললেন; আপনি নিষ্ঠাভরে কাজটি করুন, এবারে আমরা সুপারিশ মতো সব কাজ করব। কেন্দ্রীয় নবম অর্থ কমিশনের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এবং কমিশনের সদস্য অধ্যাপক নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ মজুমদার, বিজন কুন্ডু, শ্যাম রায় প্রমুখের সহায়তা নিয়ে ২০০৮-এর অক্টোবর মাসে রিপোর্ট দিলাম। রাজ্য সরকার আমাদের সুপারিশ অনেকটাই কার্যকরী করল। বুদ্ধবাবু কথা রেখেছিলেন।

বাংলাকে শিল্পসমৃদ্ধ করবেন বলেও স্বপ্ন দেখেছিলেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, রাখতে পারেননি। কারণ আমরা সবাই জানি।

চিত্রঋণঃ অন্তর্জাল থেকে প্রাপ্ত।

গ্রাফিক্সঃ নিজস্ব