আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ দ্বাবিংশ সংখ্যা ● ১৬-৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ● ১-১৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

প্রবন্ধ

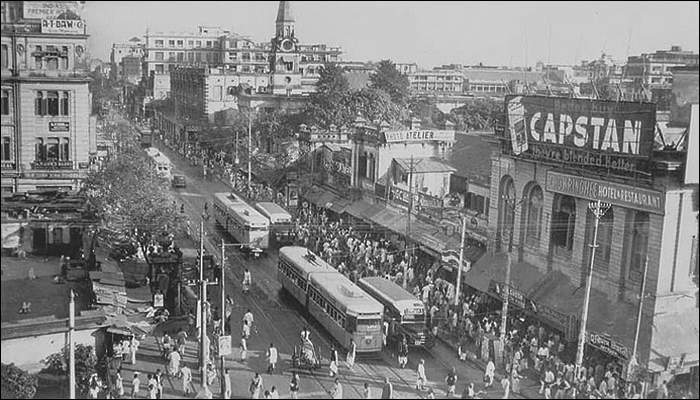

কলকাতার ট্রাম, ট্রামের কলকাতা

দীপঙ্কর সিংহ

কলকাতার ট্রাম অনেক কবিতা, সাহিত্যে, চলচ্চিত্রে ঠাঁই পেয়েছে, অনেক আবেগ, স্মৃতি নিয়ে, অনেক অবহেলা সয়ে আজও কলকাতার রাজপথে টিকে আছে। ‘টিকে আছে’ বলছি এই কারণে, যে সরকার ট্রাম তুলে দেওয়ার জন্য ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা করছে। ভাল করে খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে এই ট্রাম-বিরোধীরা কোনোদিন ট্রামে চড়েন না। এঁরা নানা বিকৃত তথ্য উপস্থাপন করছেন ট্রাম তুলে দেওয়ার পক্ষে। অনেকেই বিভ্রান্ত হচ্ছেন। তাই এঁদের যুক্তিগুলো পরীক্ষা করে দেখা দরকার। একটা শহরের পরিবহন ব্যবস্থা আবেগের বশে চলতে পারে না। এটা বিজ্ঞান, ও তাই বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি ও তথ্য দিয়েই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এক পক্ষে দাঁড়াতে হবে। একবার বন্ধ হলে তা চালু করা সোজা নয়। কিন্তু পৃথিবীর বহু শহর ট্রাম ফিরিয়ে এনেছে, আনছে ও নতুন করে ট্রামের পত্তনের জন্য উদ্যোগ নিচ্ছে। এসব কি আবেগের বশে, না পরিবহন ব্যবস্থার বিজ্ঞানের ভিত্তিতে?

পুজোর কয়েকদিন কলকাতায় ট্রাম না চলায় অনেকেই ভেবেছিলেন ট্রামের চলন এই শহরে বোধ হয় শেষ হয়ে গেল। কলকাতা পুলিশ কর্তৃপক্ষের একটি নির্দেশিকা থেকে শহরে পুজোতে আংশিকভাবে ট্রাম চলার ইঙ্গিত থাকলেও বাস্তবে তা হয়নি। হতাশ হয়ে পড়েছিলেন যারা ট্রামে চড়তে চান। হতাশ হয়েছিলেন, যারা দীর্ঘদিন ধরে ট্রাম পরিষেবা চালু রেখে আরও উন্নতি করার জন্য, প্রসারিত করার জন্য দাবি জানাচ্ছিলেন।

পুজোর কয়েকদিন বাদে গত ২২ অক্টোবর তারিখ থেকে আবার ট্রাম চলতে শুরু করেছে। কিন্তু, অতীতে বেশ কিছুকাল ট্রামে পুজোর সময়ে বিশেষ পরিক্রমার আয়োজন হতো। পুজোর আগেও মাত্র দুটি রুটে ট্রাম চালিয়ে রেকর্ড আয় হয়েছে। কিন্তু এবার পুজোতে ট্রাম বন্ধ দেখেই অনেকের বুক কেঁপে উঠেছিল। এ তো শঙ্কার কারণ, সাম্প্রতিককালে শুধু প্রশাসনের কিছু চারচাকার গাড়িতে চলাচল করা আধিকারিক নয়, বিশিষ্ট রাজনৈতিক দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের মুখ থেকেও বারেবারে ট্রাম তুলে দেওয়ার ঘোষণা শোনা গেছে। বলা হয়েছে কলকাতা ময়দানের কিছু অংশে টয় ট্রেনের মতো একটি ট্রাম রেখে বাকি সব বন্ধ করে দেওয়া হবে। ওটাই নাকি হবে ট্রামের ঐতিহ্যের প্রতি কর্তৃপক্ষের দায়। কিন্তু একটা শহরের পরিবহন ব্যবস্থার আসল মালিক তো শহরের নাগরিক, তাই এই বিষয়ে ঠিক ভুল ভাবতে হবে বৈকি?

কিছুদিন আগে কলকাতা হাইকোর্টে কলকাতা শহরের ট্রাম পরিবহন ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য, বন্ধ রুটগুলো আবার চালু করার দাবি করে দুটি জনস্বার্থ মামলা হয়। সেই বিষয়ে একটি অন্তর্বর্তী রায় দিতে গিয়ে মাননীয় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানান “...এটা তর্কাতীত যে কলকাতা শহরের ট্রাম তার হেরিটেজের একটি অংশ।..." এই ‘হেরিটেজ’ শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয় ও এর নানা প্রয়োগ আছে। এটা খুব স্পষ্ট করে বলা যায়, যে সরকার যদি ট্রাম সম্পর্কে নেতাদের ঘোষিত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, তবে তা মোটেই আদালতের রায়ের সঙ্গে মানানসই নয় বলে মনে হতেই পারে। ট্রামের পরম্পরা রক্ষা করার প্রয়োজন পরিবহন ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে, কোন বিচ্ছিন্ন প্রদর্শনীর নিদর্শন হিসেবে নয়। আদালত রায় দিতে গিয়ে বলেছে, “কলকাতার নাগরিকদের ট্রাম নিয়ে নানা স্মৃতি রয়েছে ও নবীন প্রজন্মের বহুজন ট্রাম ব্যবস্থাকে পুনর্বহাল করা ও এর মূল্যবান ঐতিহ্যকে রক্ষা করার পক্ষে। সুতরাং, সভায় বিতর্ক না করে ট্রামের বর্তমান রুটগুলির মধ্যে যেগুলিতে কার্যকরী, সেগুলিতে চালু করার, ও পরবর্তীতে সমগ্র শহরে বাস্তবায়ন করার একটি গঠনমূলক সমাধান করতে হবে।” ট্রামের মতো পরিবহনের ঐতিহ্য রক্ষা করার একটি নিদর্শন তো হাতের কাছেই রয়েছে। দার্জিলিঙের ‘টয় ট্রেন’ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পরিবহন-ঐতিহ্য। তাঁর তো বাহ্যিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হয়েছে। অর্থাৎ চলমান ঐতিহ্যের উন্নয়ন করা যায়। ‘চলমান’ ঐতিহ্য রক্ষা ও যাদুঘরে ‘মমি’-র মতো সংরক্ষণ করার মধ্যে ফারাক আছে। ট্রামের ক্ষেত্রে ‘ঐতিহ্য’ রক্ষা করা মানে এই পরিবহন ব্যবস্থার পর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে উন্নতীকরণ, আধুনিকীকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রসারণের ব্যবস্থা করা। মেলার মাঠের বিনোদনের উপকরণে রূপান্তর করা ঐতিহ্য সংরক্ষণ নয়। আদালতও সেকথা বলেনি। ট্রামের ঐতিহ্য আমাদের শহরের জীবনযাত্রায় জড়িয়ে থাকার, শহরের একটি অংশের মানুষের পরিবহন প্রয়োজন মেটানোর পরম্পরা। এই অংশে তাঁরা আছেন, যারা চারচাকার গাড়িতে নিয়মিত চলেন না, যারা গণপরিবহনে যাতায়াত করেন। যাঁদের বাসের উঁচু সিঁড়িতে উঠতে অসুবিধা হয়। এটা অস্বীকার করা যায় না যে বিভিন্ন স্কুলের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কাছে, অসুস্থ দরিদ্র মানুষের কাছে, বয়স্ক ও বয়স্কা নরনারীর কাছে ট্রাম একটি প্রয়োজনীয় পরিবহন ব্যবস্থা। ট্রামের মতো যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য তুলনাহীন।

দীর্ঘদিন প্রশাসনের একাংশ ট্রাম তুলে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু এমনভাবে ট্রাম তুলে দেওয়ার সার্বিক উদ্যোগ দেখিনি। অতীতে যখনই বিতর্ক এসেছে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে নানা অনুসন্ধান, তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ হয়েছে। পরিকল্পনাবিদদের উপরেই দায়িত্ব ছিল আইনগতভাবে ও বাহ্যিক নির্দেশ দেওয়ার। অতি সাম্প্রতিককালের কিছু নির্দেশ বা রিপোর্ট বাদ দিলে আজ পর্যন্ত কোনও সরকারি দলিলে বা রিপোর্টে ট্রাম তুলে দেওয়ার কথা বলা হয়নি। আবার সাম্প্রতিককালেই বিপরীতমুখী রিপোর্টও গৃহীত হয়েছে। তাহলে, কোন রিপোর্ট অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, সেটা আমরা, মানে এই শহরের পরিকল্পনাবিদরা দেখে অবাক হচ্ছি।

ট্রামের ইতিহাস

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সম্পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যেই ১৭৯৩ সালে ব্রিটিশ সরকারের 'রয়াল চার্টার' মোতাবেক ‘জাস্টিস অফ পীস’ গঠন করে কলকাতা শহরের 'পৌরব্যবস্থা পরিচালকমন্ডলী' গঠন করে। কোম্পানির ব্রিটিশ নায়কেরা, সরকারি আমলা, উচ্চপদের কর্মচারীরা, জমিদারেরা ঘোড়ায় বা ঘোড়ার গাড়িতে যাতায়াত করতেন। দেশীয় অভিজাত মহিলারা, রাজা-মহারাজারাও পাল্কীর উপর নির্ভর করতেন। সাধারণ মানুষ অবশ্য পায়ে হেঁটে বা গরুর গাড়িতে চলাচল করতেন। দূর যাত্রার জন্য নৌকা, বজরার চল ছিল বিভিন্ন স্তরের মানুষের জন্য। ১৮৫৩ সালে বোম্বে থেকে থানে পর্যন্ত প্রথম রেল ব্যবস্থা চালু হয়। কলকাতা থেকে দিল্লি রেলপথে যুক্ত করার পরিকল্পনা ১৮৪৬ সালে হলেও এর বাস্তবায়ন নানা কারণে ১৮৬৬ সালে শেষ হয়। কলকাতা পৌরসংস্থার মল ও বর্জ্য পরিবহনের জন্যও গরুর গাড়ি ও গোশালাও ছিল। পরে ছোট্ট রেলগাড়ি দিয়ে শ্যামবাজার থেকে শিয়ালদহ হয়ে নারকেলডাঙা পার হয়ে ধাপায় বর্জ্য পরিবহন হতো। আমরা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলন নিয়ে তুলকালাম আন্দোলনের কথা শুনেছি। সেটা হয়েছিল ১৯৫৩ সালে, যখন ট্রাম কোম্পানির মালিকানা ছিল বৃটিশদের হাতে। কিন্তু এটাও হয়তো অনেকেই জানি যে ১৮২৭ সালে কলকাতায় পাল্কির বেহারারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জারি করা ভাড়া নিয়ন্ত্রণের নির্দেশের বিরুদ্ধেও প্রথম ধর্মঘট করেছিল এই কলকাতা শহরে।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ কোম্পানি শাসনের ভিত নড়িয়ে দিয়েছিল, যাকে পলাশীর যুদ্ধের ঠিক একশো বছর পরে ভারতের নাগরিকদের পরাধীনতার বিরুদ্ধে ক্ষোভের প্রথম বহিঃপ্রকাশ বলেই মনে করা হয়। এর পরেই ১৮৫৮ সালেই বৃটিশরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির থেকে ভারতের শাসনভার সরাসরি নিজেদের উপরে তুলে নিয়ে শাসন ব্যবস্থাকে আরও সংগঠিত করার লক্ষ্যে বেশ কিছু নতুন পরিকল্পনা রচনা ও দ্রুত রূপায়নে গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়। বলা বাহুল্য যে এইসব কিছুই মূলত বৃটিশ প্রশাসনের লোকেদের সুবিধার দিকেই প্রাথমিক নজর থাকলেও তার থেকে চুঁইয়ে কিছু সুবিধা দেশের নাগরিকরাও পায়। সেই সময় অসংগঠিতভাবেই কলকাতার তীরবর্তী এলাকায় বড় বড় জাহাজ নোঙর করত। বন্দর ব্যবস্থা না থাকায় ঝড়ে নদীতে নোঙর করা জাহাজগুলোর বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঘটনাও ঘটছিল। ১৩ এপ্রিল ১৮৬৬ তারিখে প্রকাশিত এক আইন বলে কলকাতা পৌরসংস্থার পরিচালকবৃন্দ ‘জাস্টিস অব পীস’-কে পৌরব্যবস্থার সাথে বন্দর নির্মাণ, পরিচালনা ও সেই বন্দরে পণ্য পরিবহনের জন্য জলপথ ও স্থলপথ ব্যবহার করার সম্পূর্ণ অধিকার প্রদান করা হয়। এর সাথেই অধিকার দেওয়া হয় বন্দর এলাকায় ও তাঁর বাইরে ট্রাম পরিবহন ব্যবস্থা রূপায়নের। স্বাভাবিকভাবেই এই ট্রাম ব্যবস্থার ভাবনা ছিল মূলত মাল পরিবহনের জন্য। পৌরসভা বন্দরের কাজ শুরু করার সাথে শিয়ালদহ থেকে আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত মাল পরিবহনের জন্য ট্রাম ব্যবস্থার জন্য সরকারের কাছে অনুমোদনের আবেদন করে। ওদিকে নানা টানাপোড়েনে ১৮৭০ সালের ১৭ অক্টোবর প্রকাশিত আইনে বন্দরের দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হয় বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত একটি আলাদা বোর্ডের হাতে। বৃটিশদের মধ্যেও স্বার্থের সংঘাত ছিল ও সেটা আবার প্রকাশ্যে এসে পড়ে। ১৮৭১ সালের ১৫ জুন কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ এক চিঠিতে 'জাস্টিস অফ পীস'-এর চেয়ারম্যান, স্যার স্টুয়ার্ট হগকে জানায় যে জাহাজে রফতানি করার জন্য আহিরীটোলা ও জগন্নাথ ঘাটের মধ্যবর্তী স্ট্র্যান্ড ব্যাংক রাস্তার ধারের নদীতীরের জমি পাটের গুদামঘরের জন্য প্রয়োজন ও অবিলম্বে যেন তা তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই গোডাউন নির্মাণের অন্যতম যুক্তি ছিল যে পৌরসভা ইতিমধ্যেই শিয়ালদহ থেকে প্রস্তাবিত ট্রাম ব্যবস্থার মাধ্যমে নদীতীরের ঐ অংশকে যুক্ত করার যে প্রস্তাব সরকারকে দিয়েছেন, সেটা অনুমোদন হবে বলেই তাঁরা আশা করেন। বন্দরের দায়িত্ব হারিয়ে একটা ধাক্কা পৌরসভা আগেই খেয়েছিল। এর পরে গঙ্গার তীরের জমির দাবী স্টুয়ার্ট হগের নেতৃত্বে 'জাস্টিস অফ পীস' সহজভাবে নেয়নি শুধু নয়, এর চূড়ান্ত বিরোধিতা করে। ১৮৭১ সালের জুলাই মাসের ৬ তারিখে সকাল এগারোটার সময়ে কলকাতা টাউন হলে ‘জাস্টিস অব পীস’-এর বিশেষ সভা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে গঙ্গার তীরবর্তী জমির মালিকানা কলকাতা শহরের ও সেই জমি বন্দরকে দেওয়া সম্ভব নয়। সেইদিনের সভার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় ছিল কলকাতার ট্রামের পত্তন। চেয়ারম্যান হগ শিয়ালদহ থেকে আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত ট্রাম চলাচলের জন্য সরকারের নৈতিক অনুমতিপত্র সভায় পেশ করেন। উমেশ চন্দ্র দত্ত, 'জাস্টিস অব পীস'-এর একজন সদস্য হিসাবে এই প্রস্তাব সমর্থন করেন ও সভা সর্বসম্মতিক্রমে চেয়ারম্যানকেই এই ট্রাম সংক্রান্ত নির্মাণ কাজ শুরু করার দায়িত্ব অর্পণ করে। সেই সভায় ভারতীয়দের মধ্যে উমেশ চন্দ্র দত্ত ছাড়াও ছিলেন রাজেন্দ্র লাল দত্ত, হীরালাল সীল, কৃষ্ণ দাস পাল, দুর্গা চরণ লাহা, রমানাথ ঠাকুর, আব্দুল লতীফ খান, দেবেন্দ্র মল্লিক ও আরও অনেকে। নানা বিতর্কের পর ১৮৭২ সালের ১৬ই জানুয়ারির আদেশপত্রে গঙ্গার তীরের জমিও পৌর কর্তৃপক্ষের হাতছাড়া হয়। হগ পদত্যাগ করেন। কিন্তু গঙ্গা তীরের জমি হারিয়ে পৌরসভা পণ্য পরিবহন বাদ দিয়ে ট্রামে যাত্রী পরিবহনের সিদ্ধান্ত নেয়। শহরের পথের মালিকানা ছিল পৌরসভার হাতে। বন্দর কর্তৃপক্ষ মাল পরিবহনের জন্য সদ্য পাওয়া গঙ্গার তীরের জমি ঘিরে নিয়ে রেললাইন পেতে রেলপথের সাথে বন্দরকে যুক্ত করে নেয়। এই সংঘাতের আবহের মধ্য দিয়েই কলকাতায় ট্রামের পত্তন। তাই বৃটিশ ঔপনিবেশিক স্বার্থের সাথে সংঘাতের আবহে কলকাতায় গণপরিবহন ব্যবস্থা ট্রামের পত্তনের ইতিহাস জড়িত। ১৫০ বছর ধরে ট্রাম সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করে এসেছে টিকে থাকার অন্তর্বর্তী শক্তি ও বাস্তবতা আছে বলেই। এইজন্যই ট্রাম আমাদের ঐতিহ্য, যার পথ রোধ করা আমাদের সাধারণ মানুষের সম্পদ ও আত্মসম্মান হানি করার সমান। সচেতন মানুষ এই অপচেষ্টা বন্ধ করবেই।

ভারতবর্ষে প্রথম ট্রাম চালানোর পরিকল্পনা হয় সম্ভবত ১৮৬৩ সাল বা তাঁর পরবর্তী সময়ে শুধু কলকাতা নয়, বোম্বে, কানপুর, পাটনা, নাসিক, দিল্লি, মাদ্রাজ, ভাবনগর (গুজরাট), লাহোর, নাগপুরেও ট্রাম চলাচলের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তবে রাজধানী হিসেবে কলকাতা এগিয়ে ছিল। কলকাতার পরে অন্য শহরগুলিতে ট্রাম পরিষেবা বাস্তবায়িত হয় ধাপে ধাপে। তবে অন্য শহরগুলিতে বন্ধ হয়ে গেলেও আজও কলকাতা শহরে ট্রাম চালু আছে।

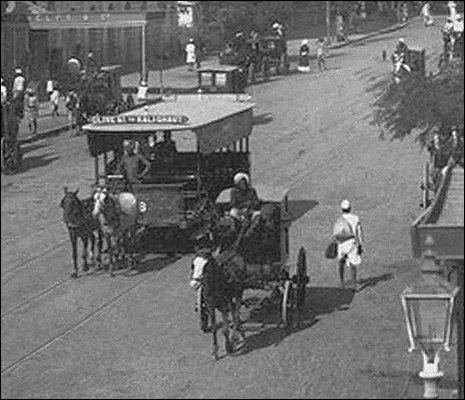

১৮৭৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতা শহরে কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যোগে ঘোড়ায় টানা ট্রামের চলা শুরু। প্রথম ট্রাম ব্যবস্থা প্রচলনের আগে মাল পরিবহনের কথা ভাবা হলেও যাত্রী পরিবহন দিয়েই পথচলা শুরু হয়। দশ মাস চলার পর অস্ট্রেলিয়া থেকে আনা ঘোড়া এই পরিবেশে অক্ষম হয়ে পড়ায় ট্রাম চলা বন্ধ হয়। ১৮৭৯ সালের ২ অক্টোবার কলকাতা পৌর সংস্থার সাথে দিলুইন প্যারিস, আলফ্রেজ প্যারিস ও রবিনসন সুতার নামে তিনজনের সাথে কলকাতা শহরের রাস্তায় ট্রাম লাইন পাতার জন্য একটি চুক্তি হয়। কারণ রাস্তার জমির মালিক হচ্ছে কলকাতা পৌরসংস্থা। পরে ট্রাম কোম্পানি তৈরি হলে এই তিনজন সব দায়িত্ব কোম্পানিকে হস্তান্তর করেন।

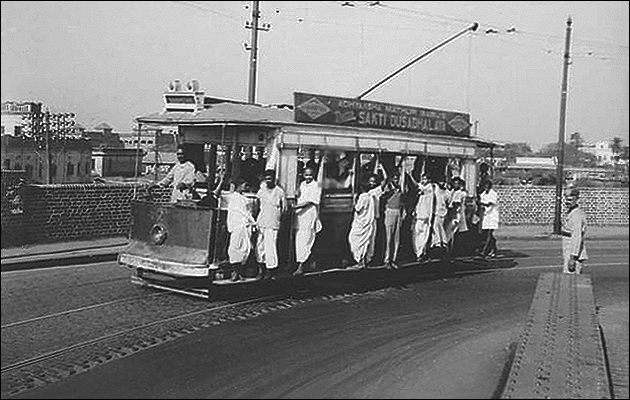

পয়লা নভেম্বর, ১৮৮০ নতুন করে ট্রামের পথচলা শুরু হয় 'ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানি' (সিটিসি)-র অধীনে। ১৮৮২ সাল থেকে স্টিম ইঞ্জিন চালিত ট্রাম পথে নামলেও ১৯০০ সালেই বিদ্যুৎ চালিত ট্রাম পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা শুরু হয়। ১৯০২ সালের ২৭ মার্চ এসপ্ল্যানেড থেকে খিদিরপুরের পথে প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম চলতে শুরু করে। এরপর একে একে যুক্ত হয় কালিঘাট, বেলগাছিয়া, স্ট্রান্ড রোড, ডালহৌসি (বর্তমান বিবাদি বাগ), খিদিরপুর ইত্যাদি। হাওড়ায় ট্রাম লাইনের পত্তন হয় ১৯০৫ সালের জুন মাসে হাওড়া স্টেশন থেকে বাঁধাঘাট পর্যন্ত ও ১৯০৬ সালে বর্ধিত হয় শিবপুর পর্যন্ত। লাইন পাতা হয়, আহিরীটোলা, হাতিবাগান, ওয়েলেসলি, মওলা আলি, নোনাপুকুর, মোমিনপুর, বেহালা, রাজাবাজার, মির্জাপুর এলাকায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ওয়েলিংটন স্কোয়ার (সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার), পার্ক সার্কাস, বড়বাজার, নিমতলা, বালিগঞ্জ ট্রাম লাইনে যুক্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও ট্রামের এলাকা শ্যামবাজার হয়ে গালিফ স্ট্রীট বিস্তৃত হয়। ১৯১১ সালে একদিকে কলকাতা শহর থেকে রাজধানী দিল্লিতে স্হানান্তরিত হয়।

আবার ঠিক এই সময়েই শহরগুলির উন্নতির জন্য 'ক্যালকাটা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট' (সিআইটি) তৈরি হয়। সিআইটি-র শীর্ষকর্তা রিচার্ডের উদ্যোগে ১৯১৫ সালে রচিত হয় কলকাতার বিস্তারিত রাস্তার পরিকল্পনা। শুরু হয় শহরজুড়ে বিভিন্ন রাস্তার নির্মাণ, সম্প্রসারণ, চওড়া করার কাজ। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ীই আজ কলকাতার বর্তমান ও নতুন রাস্তা দাঁড়িয়ে আছে। অনেকেই মনে করেন যে সেই পরিকল্পনার অসম্পূর্ণ অংশগুলি নির্মিত হলে কলকাতার পরিবহনের আরও উন্নতি হতে পারত। তখন তো কলকাতার রাস্তায় চলত ঘোড়ার গাড়ি, ট্রাম ও সামান্য কিছু ব্যক্তিগত গাড়ি। তাই বলাই যায় কলকাতার রাস্তার পরিকল্পনা হয়েছিল গণপরিবহন ব্যবস্থা হিসেবে মূলত ট্রামকে মনে রেখেই। কলকাতা শহরে ট্রামের সাথে পরিপূরক পরিবহনের জন্য বাস পরিবহন চালু হয় পরে ১৯২০ সালে। শুরু হয় এক নতুন সংঘাত। ১৯২০ সাল নাগাদই প্রথম ভূগর্ভে চালিত মেট্রোরেল প্রস্তাবিত হয়, যদিও তা অনুমোদিত হয়নি। ট্রাম পরিচালনা ব্রিটিশ কোম্পানীর অধীনে থাকলেও কলকাতার রাস্তায় পরিবহন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ছিল পৌরসভার অধীনে। আগেই বলেছি রাস্তার মালিক ছিল পৌরসভা। রাস্তায় লাইন বসানো, বিদ্যুতের তারের জন্য খুঁটি পোঁতা ইত্যাদি ছিল পৌরসভার অনুমতি সাপেক্ষ। সেই উদ্দেশ্যে চুক্তি করতে হতো।

কলকাতা তথা বৃহত্তর বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসনের থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন মানুষের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করছিল। ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশিত কমিটির ইচ্ছা অনুযায়ী চলার পথ পরিবর্তন করে নির্বাচনের মাধ্যমে পৌর ব্যবস্থা শহরের সাধারণ মানুষের স্বার্থে পরিচালনার দাবি বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯২২ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তৈরি হল নতুন পৌর আইন। ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ নির্বাচিত হলেন প্রথম মেয়র। কলকাতার পথঘাটের সংস্কারের আরও পরিকল্পনা রচিত হল, যার কেন্দ্রে অবশ্যই ছিল সেই ট্রাম। তাই হয়তো ট্রামের ঘন্টা, চাকার আওয়াজ, সর্পিল চলন - সব বাংলার কাব্যে স্থান পেতে শুরু করেছিল। এটা আমরা ভুলতে পারি না যে কলকাতার ট্রামের কর্মচারীদের অনেকেই দেশের মুক্তির আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। ভারতীয় গণনাট্যের অন্যতম সঙ্গীতকার, শিল্পী দশরথ লাল ছিলেন ট্রামকর্মী। সব মিলিয়ে কলকাতার ট্রাম সুখে, দুঃখে, বিক্ষোভে ছিল কলকাতার জনজীবনের অঙ্গ।

হাওড়া ব্রিজ নির্মাণের সুযোগে গঙ্গা পেরিয়ে ১৯৪৩ সালে কলকাতা ও হাওড়া ট্রাম লাইনে যুক্ত হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে কলকাতার পরিবহন ব্যবস্থা সরকার পরিচালন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৯৫১ সালে ট্রাম কোম্পানির সাথে চুক্তি করে। ক্রমেই নানা পদক্ষেপের পর ১৯৭৬ সালের ৮ নভেম্বর ট্রাম কোম্পানি সম্পূর্ণ সরকারের অধীনস্ত হয়। সরকারি কলকাতা রাজ্য পরিবহন শুরু হয় ১৯৪৮ সালে ও ১৯৫৫ সালে সমগ্র বাস পরিবহন ব্যবস্থা সরকার অধিগ্রহণ করার পর ১৯৬০ সালের জুন মাসে গঠিত হয় 'কলকাতা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন' (সিএসটিসি)। কিন্তু ১৯৬২ সাল থেকেই সরকারি বাসের সংখ্যা কমতে থাকে। ১৯৬৬ সালে প্রাইভেট বাস ও ১৯৭২ সাল থেকে শহরের পথে মিনিবাস চালু হয়। শুরু হয় পরিবহন ব্যবস্থায় চরম প্রতিযোগিতা, যার ফলে বৃদ্ধি পায় রেষারেষি ও পথ দুর্ঘটনা। শুধু তাই নয়, পরিবহন ব্যবস্থা বেসরকারিকরণের পক্ষে সায় দিয়ে সরকারি পরিচালন ব্যবস্থাতেও ব্যর্থতা ও নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে থাকে। এর পরেই শুরু হয় একে একে বিপরীতমুখী যাত্রা। বারেবারে প্রস্তাব আসে ট্রাম ব্যবস্থা সংকুচিত করার। এর পিছনে অনেকেই মনে করতে পারেন যে বৈদ্যুতিক ট্রামের পরিবর্তে পেট্রল চালিত বাসের বিস্তারে ব্যবসায়িক স্বার্থ ছিল। এ ছাড়াও বাস নির্মাণ কোম্পানিগুলির প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে হাওড়ার ট্রাম ব্যবস্থা বন্ধ করে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। ট্রামের মোট পথ প্রায় ৬৮ কিলোমিটার থেকে কমে ৬২ কিলোমিটার হয়ে যায়। এর পরে আরও কুড়ি বছর পরে ১৯৯৩ সালে হাওড়া ব্রিজ দিয়ে কলকাতা থেকে হাওড়া অভিমুখে ট্রামের যাতায়াত সম্পূর্ণ বন্ধ হয়। কখনও মেট্রো রেল, কখনও উড়ালপুল বা কখনও অন্য কোনো কাজের কারণে এক একটি অংশের ট্রাম চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। তবে ১৯৮৫ সালে কাঁকুড়গাছির নবনির্মিত আন্ডারপাস দিয়ে উল্টোডাঙ্গা ট্রাম ব্যবস্থায় যুক্ত হয়। ১৯৮৬ সালে জোকা পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয় ট্রামের লাইন ও ট্রাম লাইনের মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ৫৯.৫ কিলোমিটার। এই সময় একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল উল্টোডাঙ্গা থেকে সল্টলেক বা বিধাননগরের করুণাময়ী ও আরও কয়েকটি এলাকায় ট্রাম ব্যবস্থা বিস্তৃত করার। কিন্তু সেখানে অধিবাসীদেরও নানা মত দেখা দেয়। প্রথমদিকের অধিবাসীদের চলাচলে ব্যক্তিগত গাড়ির উপর নির্ভরতা ছিল। সল্টলেকের পরিকল্পনার সময়কালেই গণপরিবহনের উপযোগী করে ভাবা হয়নি। সেখানে রাস্তার উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে খরচ অনেক বেশী হতো। এইসব সীমাবদ্ধতার জন্যই সল্টলেকে ট্রাম নিয়ে যাওয়া যায়নি। কিন্তু আজও রাত বেশী হলে বিধাননগর থেকে অন্য অঞ্চলে যাতায়াত করতে পরিবহন ব্যবস্থার দেখা মেলে না।

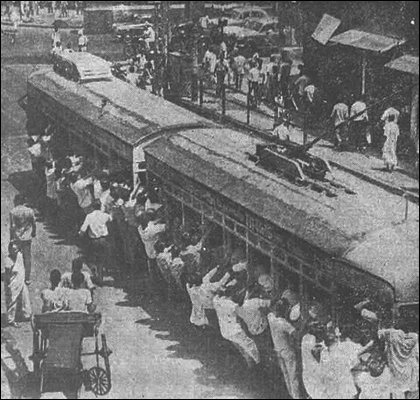

ট্রাম ব্যবস্থার শুরু হয়েছিল রেল ও বন্দরের মতো বৃহৎ পরিবহন ব্যবস্থাকে যুক্ত করতে। আজও বিভিন্ন শহরে ও এই কলকাতায়ও সেই প্রয়োজন রয়েছে। এই কথাগুলি বলার অন্যতম কারণ এই যে, আজ কোনো কোনো শীর্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বলছেন যে মেট্রো রেল হওয়ায় শহরে ট্রামের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে। এঁরা হয় ইচ্ছাকৃতভাবে বা অজ্ঞতার জন্য বুঝতে চাইছেন না যে পরিবহনের বিভিন্ন স্তর আছে বিভিন্ন অংশের মানুষের যাতায়াতের জন্য এবং শহরের সমস্ত কর্মকাণ্ড সচল রাখার জন্য সেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শহরে কর্মকান্ড চালু শুধু চারচাকার গাড়ি চড়ে হয় না, কিংবা বিপদজনকভাবে তিন চাকার গাড়িতে প্রাণ হাতে নিয়ে যাতায়াত করে কোনো সভ্য দেশে হতে পারে না। উপযুক্ত গণপরিবহনের অভাবে মোটর সাইকেল, অটো রিক্সার সংখ্যা বিপজ্জনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবহন ব্যবস্থা বিজ্ঞানের একটি বিশেষ অঙ্গ। আগামীদিনের শহরের রূপরেখা স্থির করে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়। না হলে শহরের মৃত্যুর দিকে যাওয়া অবধারিত। সব স্তরের পরিবহন ব্যবস্থা সমানভাবে যাত্রী বা পণ্য পরিবহন করে না। বিমান, জাহাজ বা দূরপাল্লার রেল ব্যবস্থা, সাবার্বান রেল ব্যবস্থার সাথে স্বল্প দূরত্বের গণপরিবহনের দরকার আছে। বাস এই প্রয়োজনে কাজে লাগে। কিন্তু ট্রাম এই ব্যবস্থার একটি প্রাচীন উপাদান হয়েও আজও অত্যন্ত আধুনিক, পরিবেশবান্ধব ও শহরের একটি অংশের মানুষের কাছে অপরিহার্য। এর আধুনিক সংস্করণ হচ্ছে লাইট রেল ট্রানজিট, মনোরেল। একে অনেক শহরে ‘স্ট্রীট-কার’ও বলা হয়। এগুলি শহরের অভ্যন্তরের যাতায়াতের প্রয়োজনের এক রকমের রেল ব্যবস্থা। কলকাতা শহরের পরিবহন ব্যবস্থার জন্য 'কেএমডিএ' রচিত পরিকল্পনা ২০০৬ সালের ১০ জানুয়ারি অনুমোদিত হয়েছিল সেখানে কলকাতা শহরে ট্রামের ভূমিকা উন্নয়নের কথা স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে। যেখানে বলা হয়েছিল প্রস্তাবিত মেট্রো রেল স্টেশনগুলির সাথে ও শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে স্থানীয়ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করবে ট্রাম। তার জন্য নতুন করে লাইনের সম্প্রসারণের কাজ করতে হবে। সেই পরিকল্পনা রূপায়নের মাধ্যমে ২০২৫ সালে বছরে ১০ লক্ষ মানুষ ট্রাম ব্যবহার করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনা আইন অনুযায়ী রচিত হয়েছিল ও এই পরিকল্পনা বিরুদ্ধ পদক্ষেপ আইনের লঙ্ঘন। এর আগে কলকাতার সার্বিক পরিকল্পনার জন্য ১৯৬৬ সালে সরকারের কলকাতা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অরগানাইজেশন ‘বেসিক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান’ প্রকাশ করে। সেখানে কলকাতার গণপরিবহনকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল বেসরকারি পরিবহনের যথেচ্ছ চলাচল শহরের পরিবহন ব্যবস্থার ক্ষতি করছে ও পরিবহনের গতি শ্লথ হচ্ছে। ট্রামে সাধারণভাবে ৮০ জন স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে যাতায়াত করতে পারলেও অনেক সময়েই দেখা যাচ্ছে প্রায় ২০০ জন যাত্রী একটি ট্রাম বহন করছে। সেই পরিকল্পনা দলিলেই মনে করানো হয় যে কলকাতায় যাত্রীর চাপ আরও বৃদ্ধি পেতে পারে ও সেই জন্য গণপরিবহন আরও উন্নত করতে হবে। আবার প্রস্তাব হয় মেট্রো রেলের। কিন্তু কখনই এটা বলা হয়নি যে এই মেট্রো রেল হলে ট্রাম তুলে দিতে হবে। সেখানেই জানা যায় যে কলকাতা শহর থেকে ট্রাম তুলে দেওয়ার জন্য একটি অংশ একগুচ্ছ প্রস্তাব পেশ করেছে। তবুও রিপোর্টে বলা হয় যে পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে ট্রাম তুলে দিলেও নানাদিক বিচার করে কলকাতার ট্রামের প্রয়োজন থাকবেই ও বাস কখনই ট্রামের বিকল্প হবে না। শুধু তাই নয়, বলা হল, চিৎপুর ও কলেজ স্ট্রীটের মতো জনাকীর্ণ সংকীর্ণ পরিসরে ট্রাম সবথেকে সহজ পরিবহন ও আরও কিছু দিকে বিস্তৃত করতে হবে। গুরুত্ব দেওয়া হয় শহরের রাস্তায় বিভিন্ন ধরণের পরিবহনের লেন বিভাজন ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রতি।

সেই সময় শহরের গণপরিবহন ব্যবস্থাকে তিনটি স্তরে ধরা হয়েছিল। বাস, ট্রাম ও শহরতলির রেল ব্যবস্থা। তার সাথে মেট্রো রেলকে আরও একটি স্তর হিসাবে যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয় আগামীদিনের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে। সারা পৃথিবীতেই পরিবহন ব্যবস্থা বিভিন্ন স্তরের মিশ্রণ বা ‘মোডাল মিক্স’ মেনেই গড়ে তোলা হয়। প্রতিটি স্তর একটি নির্দিষ্ট অংশের যাত্রীদের চলাচল সুগম করে। কোন ব্যবস্থাই একশো শতাংশ যাত্রী পরিবহন করে না। ক্ষমতার তুলনায় কম যাত্রী সাধারণভাবে বহন করবে ধরে নিয়েই চলাচল করে। হঠাৎ কখনও কোনো একটি ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে অন্যান্য ব্যবস্থাগুলি অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন করে পরিস্থিতি সামাল দিতে পারে। এটাই স্থিতিশীল পরিবহন বিজ্ঞানের ভাবনা। এখানে একটি স্তর অন্যটির পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। পরস্পর প্রতিযোগিতামূলক হিসাবে কাজ করতে থাকলে সামগ্রিক ব্যবস্থা অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হতে বাধ্য। আর তার প্রভাব সমগ্র জনজীবনে ছাপ ফেলে শহরের জীবনযাত্রার মান নিম্নগামী করে দিতে পারে। যা শহরের বাসস্থানের সুযোগ, কাজের সুযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার উপর প্রতিফলিত হয়। সরকারের পক্ষ থেকে যখন বলা হচ্ছে মেট্রো চলাচল করলে বাস বা ট্রামের প্রয়োজন নেই, তাঁরা খেয়াল করছেন না, যে শহরের বিপুল অংশের জনজীবনে নিঃশব্দে এর কি বিপুল প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। মেট্রোর সাথে এই সময়ে কলকাতা শহরে বিভিন্ন অংশের যোগাযোগের জন্য অটোরিক্সা বিপদজনকভাবে, সুরক্ষা ও স্বাছন্দ্যের কথা অবজ্ঞা করে বহুল পরিমাণে যাত্রী পরিবহন করছে। কোনো সভ্য দেশে অটোরিক্সার মতো স্বল্প পরিসরে মানুষকে যাতায়াত করতে বাধ্য করা অভাবনীয়। শহরের যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য, সুরক্ষা ও পরিবহনের মানের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত নিম্ন হওয়ার কারণে কলকাতা শহর আকর্ষণ হারাতে বাধ্য। কিন্তু শহর যদি আকর্ষণ হারায়, তাহলে শুধুই সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন না, যারা ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে চলাচল করেন, তাঁদের উপরেও পরোক্ষ প্রভাব পড়ে। কারণ একটি শহরের সব কিছুই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। অবৈজ্ঞানিকভাবে তার অঙ্গহানি সামগ্রিক ক্ষতির মুখে ঠেলে দেয়। যার ফলাফল বোঝা যায় দেরিতে। তাই আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও এমনকি আমাদের দেশেও বিভিন্ন শহরে ট্রাম ফিরিয়ে আনার কথা চলছে। দুর্ভাগ্যবশত ঠিক তখনই আমাদের সরকার উল্টো পথে হাঁটছে।

কলকাতার পরিবহন নিয়ে 'জার্মান ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন এজেন্সি' ১৯৯২ সালে একটি রিপোর্ট তৈরি করে। সেই সমীক্ষায় অনেকগুলি রাস্তায় গাড়ির গড় গতি পরীক্ষা করে জানা গিয়েছিল গাড়ির গড় গতি ঘণ্টায় ১৫.৫ কিমি থেকে ১০ কিমি। ট্রামের চলাচল উন্নত করার জন্য ১৯৯৬-৯৭ সালে আমেরিকার ‘আইসিএফ কাইজার’ একটি প্রস্তাব পেশ করে। 'কেএমডিএ' রচিত ‘কলকাতার পরিবহন ব্যবস্থা ২০০১-২৫’ শীর্ষক অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০০১ সালে ট্রাম প্রায় ২ লক্ষ যাত্রী পরিবহন করে ও ২০২৫ সালে সেই যাত্রীসংখ্যা দৈনিক কাজের দিনে গড়ে ১০ লক্ষ হয়ে যাবে। ২০০৭ সালে ৫৯.৫ কিলোমিটার লাইনে প্রায় ১৮০টি ট্রাম ৩০টি রুটে চলতো। কিন্তু দেখা যায় ২০০৪ সালে ট্রামের পথ অসংরক্ষিত করে অন্য গাড়ির পথের সাথে মিশিয়ে দেওয়ার পর থেকে ট্রাম অস্বাভাবিক বাধার সম্মুখীন হতে থাকে ফলে গতি শ্লথ হওয়া ছাড়াও যাত্রী ওঠানামার ক্ষেত্রেও অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। এর প্রভাব পড়ছে যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দের ক্ষেত্রেও। ট্রামের পথের অসমান রাস্তার অভিযোগ থেকে মুক্ত করার জন্য ২০০৭-০৮ সাল থেকে শুরু করে কয়েকশত কোটি টাকা খরচ করে কংক্রিটের রাস্তায় ট্রাম লাইন বসানো হয়। আশা করা হচ্ছিল এরপর কলকাতার ট্রাম সহজ গতিতে চলবে।

২০১০-১১ সালে ৩০টি রুটে ট্রাম চলত, যখন মোট ট্রামের সংখ্যা ছিল ২৬৩টি যার মধ্যে ১৮০টি ট্রাম যথেষ্ট ভাল অবস্থায় ছিল। এর পরেই কলকাতা শহরে পরিকল্পিতভাবে ছয়টি উড়ালপুল করার ব্যবস্থা হয় ও সিগন্যাল ব্যবস্থাকে এক সূত্রে গাঁথা হয় ও এর সাথে গাড়ির গতি বৃদ্ধি হয়। এছাড়াও কলকাতা ঘিরে একটি বৃহত্তর রিং রোড করার পরিকল্পনা করা হয়। শহরে বড় মাল পরিবহনের গাড়ি ঢুকে শহরের পরিবহন ব্যবস্থার বাধা রোধ করার জন্য বাইরের দিকে 'ট্রাক টার্মিনাল' করা শুরু হয়। ট্রাক টার্মিনালগুলি একটি রেল ব্যবস্থার মাধ্যমে চক্রাকারে যুক্ত রাখার কথা বলা হয়। কলকাতার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের দ্রুত যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে উদ্যোগ নেওয়া হয়। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর শিলান্যাস হয়ে কাজ শুরু হয় ২০০৯ সালে। সঙ্গে নানা শিল্পতালুকের রূপায়নের কাজ চলতে থাকে। কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে বেলঘরিয়া, দমদম হয়ে ভিআইপি রোডে যুক্ত হবার কাজেও অনেক অগ্রগতি হয়। আসলে বিষয়টি শুধু ট্রাম, বাস বা ট্রেন নয়, আরও সুদূরপ্রসারী ভাবনা রূপায়নের পথে অগ্রগতির পরিকল্পনা রূপায়ন হচ্ছিল। ৬০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বারাকপুর থেকে জোকা পর্যন্ত আধুনিকতম ট্রাম বা এলআরটি-র কাজের নকশা চূড়ান্ত হয়ে যায়। নানা পদক্ষেপে ধীরে ধীরে বাংলা নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়ে উঠছিল ও অর্থের জোগান পাওয়ার নানা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। ভাবা হচ্ছিল শুধু কলকাতা কল্লোলিনী তিলোত্তমা নয়, ভাঙা বুকের পাঁজর দিয়ে নয়া বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তব হবে, যেখানে যুবক-যুবতী সমেত সমস্ত মানুষের হাতে থাকবে আত্মসম্মান নিয়ে জীবনযাপনের উপযুক্ত কাজ, থাকবে শিক্ষার ব্যবস্থা, উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা, সব অংশের মানুষের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা। এতো পরিকল্পনার বাস্তবায়ন তো একদিনে সম্ভব ছিল না। এই পরিকল্পনাকে রূপ দিতে প্রয়োজন ছিল সবার আন্তরিক সহযোগিতা। কিন্তু রাজনৈতিক পালাবদলের সাথে সাথেই শুধু ট্রামের নয়, সামগ্রিকভাবে উন্নয়নের গতিপথ রুদ্ধ হয়ে গেল।

২০১২ সাল থেকেই শুরু হয়ে যায় ট্রাম ও বাসের ডিপোর জমি বিক্রি করার নানা উদ্যোগ। টালিগঞ্জের ৫৫৭ কাঠার মধ্যে ২৪১ কাঠা, বেলগাছিয়া ডিপোর ৩৪৫ কাঠার মধ্যে ৫৯ কাঠা, কালিঘাটের ৫২ কাঠার মধ্যে ১২.৩৩ কাঠা, শ্যামবাজারের ৪১ কাঠার মধ্যে ৩১.৩৬ কাঠা, খিদিরপুরের ১৭৭ কাঠার মধ্যে ২১.৮৮ কাঠা, গালিফ স্ট্রিটের ৫৩ কাঠার মধ্যে ১৪.৯৫ কাঠা জমি বিক্রির দরপত্র ডাকা হয়। ইতিমধ্যেই জমিগুলি বিক্রি করার পরে সেখানে নির্মাণকাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। যেখানে শহরের পরিবহন ব্যবস্থার পরিকাঠামোর জমির অভাব রয়েছে, সেখানে কোন যুক্তিতে জমি প্রোমোটারকে বিক্রি করা হল? এই টাকা কি শহরের পরিবহন ব্যবস্থার কাজে লাগানো হয়েছে? সরকার শুধু ট্রাম ডিপোর জমি নয়, বাসের ডিপোর জমিও বিক্রি করার উদ্যোগ নিয়েছে। গড়িয়া, সরশুনা ও ঠাকুরপুকুর বাস ডিপোর মোট ২৭৬ কাঠা জমির জন্য দরপত্র ডাকা হয় ২০১৬ সালে, যে দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬। আজ যখন ট্রাম তুলে দেওয়ার পক্ষে নানা কুযুক্তি সাজানো হচ্ছে, তখন অবশ্যই জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন, যেখানে কলকাতা শহরে বাসের ডিপোর সংখ্যা খুব কম, বাসগুলি যাত্রাপথের প্রান্তে বা টারমিনাসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে অন্য গাড়ি চলাচলে ও পথচারীর চলাচলে বাধার সৃষ্টি করে, তখন বাসের ডিপোর জমি বিক্রি করা হবে কেন? পরে কাজে লাগলে জমি কোথায় পাওয়া যাবে?

শহরে রাস্তার পরিমাণ মাত্র ৭% হলেও, এর মধ্যে পরিবহন ব্যবস্থা সঠিকভাবে পরিচালিত করতে গেলে প্রয়োজন সব অংশের শৃঙ্খলা। শহরের পথে নির্দিষ্ট লাইনের উপর দিয়ে চলার জন্য ট্রাম সব থেকে বেশি শৃঙ্খলা মেনে চলে। বিভিন্ন শহরেই গাড়ি চলাচলের লেন বিভাজিকা রাস্তায় থাকে, যা মেনে চলার দায় সব যানের। পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী কলকাতা শহরের রাস্তার দৈর্ঘ্য ৪,০১৮ কিমি। ট্রামের লাইনের মোট দৈর্ঘ্য মাত্র ৬০ কিমি, যা কলকাতার মোট রাস্তার দৈর্ঘ্যের মাত্র ১.৪৯ শতাংশ। একটি ট্রাম যাত্রী বহন করতে পারে ৮০ থেকে ২০০ জন। এই সংখ্যক যাত্রী পরিবহন করতে প্রায় ১০০ ট্যাক্সি লাগবে ও রাস্তার জায়গা দখল করবে প্রায় ৭,৫০০ বর্গ ফুট। আর একটি ৬০ ফুট লম্বা ট্রামের জন্য জায়গা লাগে মাত্র ৪২০ বর্গ ফুট। এসব সত্ত্বেও ট্রাম খুব কম যাত্রী বহন করার অন্যতম কারণ চালু ট্রামের সংখ্যা মাত্র দশটি ও সেগুলিও নির্ঘণ্ট মেনে চলতে পারছে না পরিচালনার সমস্যায়। ট্রামের জন্য আলাদা লেন ছিল। সেটা মিশিয়ে দেওয়ার ফলে লোকে রাস্তা পার হয়ে ট্রামে উঠতে অসুবিধা বোধ করে। অন্য গাড়ি বিশৃঙ্খলভাবে এসে পথ রোধ করে, ফলে ট্রামের গতি শ্লথ হয়ে যায়। ট্রাম শহরে ৪০ কিলোমিটার বেগে চলতে পারে, কিন্তু শহরের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে কোড অনুযায়ী সব যানবাহনের সর্বাধিক গতি ঘণ্টা প্রতি ৩০ কিমির বেশি হওয়ার কথা নয়। সমীক্ষা বলছে শহরের যানবাহনের গড় গতি ঘণ্টায় প্রায় ১৮ কিমির কম। তাই বিষয়টি ট্রামের সক্ষমতার প্রশ্ন নয়। গত বেশ কিছু বছরের পুলিশের রিপোর্টে ট্রামঘটিত দুর্ঘটনা শূন্য। শহরের সবথেকে দুর্ঘটনাপ্রবণ যান মোটর সাইকেল, ট্যাক্সি, প্রাইভেট বাস ও পণ্যবাহক গাড়ি। শহরে ২১ লক্ষ গাড়ির মধ্যে ২০০টি ট্রাম চললে দূষণ হবে বললে হাস্যকর শোনাবেই। ২০১২ সালে 'ইন্সটিটিউট অব আরবান ট্রান্সপোর্ট' সমীক্ষা করে জানিয়েছিল যে কলকাতা শহরে ট্রাম চলাচল প্রয়োজন ও তাকে আরও প্রসারিত করার অনেক সুযোগ আছে। সেই সমীক্ষা মেনে কাজ না করে অর্থের অপচয় করার জন্য সিএজি পরিবহন দপ্তরের কাছে জবাব চেয়েছিল। কিন্তু এইসবের পরেও ট্রাম বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে দেখে ক্ষোভ তৈরি হবেই। তাই সবাইকেই সচেতন হয়ে এই অপচেষ্টা বন্ধ করতে হবে। অনুমোদিত পরিকল্পনা রূপায়ন করে ট্রাম চালু রাখতে হবে। ট্রামের বা বাসের জমি বেচে দেওয়ার সুযোগ নেওয়ার জন্য মিথ্যা প্রচার বন্ধ করতে হবে। ট্রাম পুতুলের মতো সাজিয়ে রাখার ‘ঐতিহ্য’ নয়। ট্রামের জন্য বিদেশ থেকে কামরা আমদানি করতে হবে না। দেশীয় প্রযুক্তিতেই নোনাপুকুর ওয়ার্কশপে ট্রামের অনেক উন্নয়ন সম্ভব। একটি ই-বাসের দাম প্রায় দেড় কোটি টাকা ও জীবন মাত্র ১০ থেকে ১৫ বছর, সেখানে একটা ট্রামের জীবন ৫০ থেকে ৭০ বছর। কোটি কোটি ডলারের বিনিময়ে ই-বাস আমদানি না করে আধুনিকীকরণে ট্রামের জন্য ব্যয় করা হোক। শুধু তাই নয় উৎপাদনেও ই-বাসে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি থেকে অনেক দূষণ ছড়ানোর সম্ভাবনা আছে। তাই ই-বাস কখনই ট্রামের বিকল্প হতে পারে না। শহরের পরিবহনে নারী, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, স্কুল যাত্রীদের প্রিয় বাহন ট্রামকে তাই তুলে দেওয়া মানা যায় না।

তাই পরিশেষে সমগ্র লেখার সংক্ষিপ্তসার হিসাবে বলতে চাই, আদালতের নির্দেশগুলি সম্পূর্ণ রূপায়ন করতে হবে। শহরের সমস্ত পুরোনো রুট সমীক্ষা করে সর্বাধিক রুটে ট্রাম চালাতে হবে। ট্রাম নিজের লাইন দিয়ে চলে অন্য পরিবহনের লেন দখল করে না। তাই অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তার ক্ষেত্রে, যেমন চিৎপুর, বিধান সরণী, কলেজ স্ট্রীট, রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড, জাজেজ কোর্ট রোড, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রীট ইত্যাদিতে বাসের বদলে শুধু ট্রাম চলাচল করার ব্যবস্থা করতে হবে। বড় রাস্তায় ট্রামের লেন নির্দিষ্ট করতে হবে। মেট্রো স্টেশনগুলিকে শহরের অন্য গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলির সাথে, প্রস্তাবিত জলপথ পরিবহন জেটিগুলির সাথে ট্রাম লাইন দিয়ে যুক্ত করতে হবে। নিউটাউনে ট্রামকে প্রসারিত করতে হবে আধুনিক ট্রাম বা লাইট রেল ট্রানজিট নির্মাণ করে, বা মনোরেল ব্যবস্থার মাধ্যমে। শ্যামবাজার থেকে ডানলপ ব্রিজ, দক্ষিণেশ্বর, দমদম-ব্যারাকপুর এক্সপ্রেসওয়ে বরাবর, হাওড়ায় ফোরশোর রোড বরাবর, কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ (ভিআইপি রোড) বরাবর, টালিগঞ্জ থেকে তারাতলা, বেসব্রীজ, গার্ডেনরীচ পর্যন্ত আধুনিক ট্রামের ব্যবস্থা করে অনুমোদিত নগর পরিকল্পনা রূপায়ন করতে হবে। শহরের কোনও ট্রাম ডিপোর জমি বিক্রি করা যাবে না। সেই জমি শহরের অন্যান্য গণপ্রয়োজনে কাজে লাগাতে হবে। শহরের খোলা জায়গা যথেষ্ট কম থাকার জন্য নীচে ট্রাম রেখে উপরে অন্য বাড়ি করতে দেওয়া যাবে না। সব মিলিয়ে কলকাতা হবে তিলোত্তমা ও আর তিলোত্তমায় থাকবে ট্রাম।

চিত্রঋণঃ অন্তর্জাল থেকে প্রাপ্ত।