আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ একবিংশ সংখ্যা ● ১-১৫ নভেম্বর, ২০২৪ ● ১৫-৩০ কার্তিক, ১৪৩১

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথের চীন

অমিয় দেব

আছি আমরা ২০২৪-এ। আরো কোনো কোনো শতবর্ষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চীনযাত্রারও এটা শতবর্ষ। এই উপলক্ষে স্বপন মজুমদারের একটা লেখা নিয়ে আলোচনা করব। সম্ভবত তাঁর শেষ লেখা। ইংরেজিতে। শিরোনামঃ 'Looking East: China in Tagore's Cosmology of Thoughts'। স্বপন মজুমদারের গত জন্মদিনের কাছাকাছি সময়ে 'Comparative Literature Association of India'-র গ্যাংটক-সম্মিলনে আমি, বলাবাহুল্য অনুপস্থিত থেকে, ইংরেজিতে এক 'স্বপন মজুমদার স্মারক বক্তৃতা' করিঃ 'Celebrating Swapan Majumdar'। (সম্প্রতি 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'-য় এক বিদ্যোৎসাহী কৃত তার একটি বঙ্গানুবাদও বেরিয়েছে।) স্বপন মজুমদার ও তুলনামূলক সাহিত্য বিষয়ে সেখানে যা বলেছি তার পুনরাবৃত্তি না করে, বৃহদর্থে তাঁর প্রায়োগিকী তুলনামূলকতার এক উদাহরণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের চীন নিয়ে লেখা এই প্রবন্ধটি বেছে নিয়েছি। এটা তিনি লিখছেন তাঁর শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে দ্বিতীয়বার অধ্যক্ষ থাকার অব্যবহিত পরে। বেরিয়েছে 'Sage'-এর ২০১১-তে ছাপা 'Tagore and China' বইতে - তান চুং, ওয়াং বাংওয়েই ও ওয়েই লিমিং-এর সঙ্গে যার এক সম্পাদক আমিও। মুখ্য সম্পাদক তান চুং তাঁর ভূমিকায় এই প্রবন্ধে স্বপন মজুমদারের 'রবীন্দ্রনাথের চীন' অনুধাবনের সম্পূর্ণতার সবিশেষ প্রশংসা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের পূবে তাকানোর এক কারণ অবশ্যই তাঁর পশ্চিম নিয়ে ক্রমবর্ধমান হতাশা। 'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার,/সেথা হতে সবে আনে উপহার' তো স্বপ্নবৎই থেকে গেল; নখ-দন্ত বেরিয়ে পড়তে লাগল। আর তার এক পঙ্গু হয়ে যাওয়া ভুক্তভোগীই তো চীন। দাদামশায় কথিত ও কুসমি শ্রুত 'গল্পসল্প'-র 'ধ্বংস' অন্তত এক্ষুনি মনে পড়বে আমাদেরঃ

"সভ্যতার কত যে জোর... তার প্রমাণ রয়ে গেছে ধুলার মধ্যে, আর-কোথাও নয়। সে চীনদেশে। তাকে লড়তে হয়েছিল বড়ো বড়ো দুই সভ্য জাতের সঙ্গে। পিকিন শহরে ছিল আশ্চর্য এক রাজবাড়ি। তার মধ্যে ছিল বহু-কালের-জড়ো-করা মন-মাতানো শিল্পের কাজ।... যুদ্ধে চীনের হার হল; হার হবার কথা, কেননা মার-জখমের কার্দানিতে সভ্যতার অদ্ভুত বাহাদুরি। কিন্তু, হায় রে আশ্চর্য শিল্প, অনেককালের গুণীদের ধ্যানের ধন, সভ্যতার আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়েমিড়ে গেল কোথায়"।

বালক রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও, হিমালয়ের ওপারে ওই অত বৃহৎ প্রতিবেশীর কথা না শুনে থাকা কি সম্ভব! পিতামহ দ্বারকানাথ সে-দেশের সিল্ক আমদানি করতেন, মহারানী ভিক্টোরিয়াকে তা উপহারও দিয়েছিলেন এবং চীনে-চায়ের চারা আনিয়ে অসমে লাগিয়েওছিলেন। আর বাবা দেবেন্দ্রনাথ তো চীন ভ্রমণেও গিয়েছিলেন। ১৮৭৭-৭৮-এ। হংকং ও হংকং থেকে ক্যান্টন তথা গুয়াংঝু। সেখানকার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দেখেওছিলেন এবং কেশব সেনের জন্য উপহারও এনেছিলেন সেখান থেকে। এই তথ্য উদ্ধার করে স্বপন মজুমদার বলছেন, বাবার কাছে কি চীনের কোনো গল্প শোনেননি রবীন্দ্রনাথ?

তবে চীনের প্রথম উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ করেন, আমাদের মনে করিয়ে দেন স্বপন মজুমদার, ১৮৮১-তে 'ভারতী'-তে ছাপা এক অস্বাক্ষরিত রিভিউয়েঃ "চীনে মরণের ব্যবসায়"। যে-বইয়ের তা রিভিউ সে-বই Theodor Christlieb-এর জর্মন থেকে David B. Croom অনূদিত 'The Indo-British Opium Trade'। 'ইন্ডো-ব্রিটিশ' কেননা সেই আফিমের চাষ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি-র ও ইংরেজ-শাসিত ভারতে। এই আফিম গিলিয়ে চীনকে নিষ্কর্মা করে রাখা হচ্ছে (ইতিহাস থেকেও আমরা চীনের সঙ্গে একাধিক পশ্চিমী দেশের আফিম যুদ্ধের কথা জানি)। ওই বিষ-নিবারণী অমৃতও, বলবেন স্বপন মজুমদার, অনেক অনেক আগেই ভারতপ্রেরিত, বৌদ্ধধর্ম, যার শিকড় চীনে গভীরভাবে প্রোথিত।

আবার, ১৯০০-তে ঘটে যায় সেই 'বক্সার'-উত্থান যা ছিল চীনে পশ্চিমায়ন - ও উদ্ধত পাশ্চাত্য মিশনারিদের হাতে খ্রিস্ট ধর্মান্তরকরণ-বিরোধী। তার ফল সুখের হয়নি - সম্মিলিত পশ্চিমী শক্তির কাছে পর্যুদস্ত হয়ে ১৯০১-এ ক্ষতিপূরণ-সংবলিত 'বেইজিং চুক্তি'ও করতে হয় চীনকে। তাতেও ব্যথিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ইউরোপ বনাম চীন প্রসঙ্গে 'সমাজভেদ' (১৯০১) নামে এক প্রবন্ধে বলেনঃ

"...বিপুল চীনদেশ শস্ত্রশাসনে সংযত হয় নাই, ধর্মশাসনেই সে নিয়মিত। পিতা-পুত্র ভ্রাতা-ভগিনী স্বামী-স্ত্রী প্রতিবেশী-পল্লীবাসী রাজা-প্রজা যাজক-যজমানকে লইয়া এই ধর্ম। বাহিরে যতই বিপ্লব হউক, রাজাসনে যে-কেহই অধিরোহণ করুক, এই ধর্ম বিপুল চীনদেশের অভ্যন্তরে থাকিয়া অখণ্ড নিয়মে এই প্রকাণ্ড জনসমাজকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে।সেই ধর্মে আঘাত লাগিলে চীন মৃত্যুবেদনা পায় এবং আত্মরক্ষার জন্য নিষ্ঠুর হইয়া উঠে। তখন কে তাহাকে ঠেকাইবে। তখন রাজাই বা কে, রাজার সৈন্যই বা কে। তখন চীনসাম্রাজ্য নহে, চীনজাতি জাগ্রত হইয়া উঠে"।

এরপর, ১৯০১-এ ছাপা ক্ষুদ্রকায় ইংরেজি পুস্তক 'Letters of John Chinaman' অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'চীনেম্যানের চিঠি'। বেরোয় ১৯০২-এ। গ্রন্থভুক্ত হয় তাঁর 'ভারতবর্ষ' পুস্তকে। 'চীনে মরণের ব্যবসায়'-এর মতো হতাশাব্যঞ্জক তা নয়। বরং উল্টোটাই। কারণ ওই 'চিঠি' ক'টিতে চীনের উপর কর্তৃত্ব ফলানেওয়ালা ইংরেজ তথা পশ্চিমদেশীয়ের তুলনায় চীনেরা কতটা সুখে-শান্তিতে আছেন, তা-ই বলা হয়েছে। পশ্চিম ভুগছে অস্থিতিতে, চীনে আছে স্থিতি। অস্থিতি কোথায়, আর স্থিতিই বা কীসে, তা কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যাতও হয়েছে। পশ্চিমের বিপরীতে, চীন ও ভারতের একটা মিল রবীন্দ্রনাথ বরাবর দেখে এসেছেনঃ "চিরদিন ভারতবর্ষে ও চীনদেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নীচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে। সমাজই বিদ্যার ব্যবস্থা করেছে, তৃষিতকে জল দিয়েছে, ক্ষুধিতকে অন্ন, পূজার্থীকে মন্দির, অপরাধীকে দণ্ড, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধাঃ গ্রামে গ্রামে দেশের চরিত্রকে রক্ষিত এবং তার শ্রীকে প্রতিষ্ঠিত করছে।"

বস্তুত, "এশিয়া যে চিরকাল য়ুরোপের আদালতে আসামী হইয়া দাঁড়াইয়া তাহার বিচারকেই বেদবাক্য বলিয়া শিরোধার্য করিবে, স্বীকার করিবে যে আমাদের সমাজের বারো আনা অংশকেই একেবারে ভিতসুদ্ধ নির্মূল করিয়া বিলাতি এঞ্জিনিয়ারের প্ল্যান-অনুসারে বিলাতি ইঁটকাঠ দিয়া গড়াই আমাদের পক্ষে শ্রেয়, এই কথাটা ঠিক নহে - আমাদের বিচারালয়ে য়ুরোপকে দাঁড় করাইয়া তাহারও মারাত্মক অনেকগুলি গলদ আলোচনা করিয়া দেখিবার আছে, এই বইখানি হইতে সেই ধারণা আমাদের মনে একটু বিশেষ জোর পায়।" এই ইংরেজি বইয়ের লেখক John Chinaman যে কোনো চীনে নন, আসলে এক সত্যদ্রষ্টা ইংরেজ, এবং তাঁর নাম যে Galsworthy Lowes Dickinson, তা রবীন্দ্রনাথ পরে জানেন। এবং ১৯১২-র ইংলন্ড-ভ্রমণে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপও হয়।

বিচার যে পশ্চিমেরই হওয়া উচিত, সেই কথাটাই একটু অন্যভাবে আবার পরে বললেনঃ

"ক্রমে ক্রমে দেখা গেল য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয়মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে। তাই একদিন কামানের গোলা আর আফিমের পিণ্ড একসঙ্গে বর্ষিত হল চীনের মর্মস্থানের উপর। ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এমন সর্বনাশ আর কোনোদিন কোথাও হয় নি... সভ্য য়ুরোপ চীনের মতো এত বড়ো দেশকে জোর করে যে বিষ গিলিয়েছে, তাতে চিরকালের মতো তার মজ্জা জর্জরিত হয়ে গেল"।

প্রথমবার যখন জাপান যান রবীন্দ্রনাথ তখন পথে হংকং বন্দরে তাঁর দুটো অভিজ্ঞতা হয় - একটি বেদনাদায়ক, অন্যটি মনোমুগ্ধকর।

"...দেখলুম সেখানে ঘাটে একজন পাঞ্জাবি পাহারাওয়ালা অতি তুচ্ছ কারণে একজন চৈনিকের বেণী ধরে তাকে লাথি মারলে। আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। নিজের দেশে রাজভৃত্যের-লাঞ্ছন-ধারী কর্তৃক স্বদেশীর এরকম অত্যাচার-দুর্গতি অনেক দেখেছি,... চীনকে অপমানিত করবার ভার তার প্রভুর হয়ে এরা গ্রহণ করেছে,... (অণুচ্ছেদ) চীনের কাছ থেকে ইংরেজ যখন হংকঙ কেড়ে নিতে গিয়েছিল তখন এরাই চীনকে মেরেছে। চীনের বুকে এদের অস্ত্রের চিহ্ন অনেক আছে - সেই চীনের বুকে যে চীন আপন হৃদয়ের মধ্যে ভারতবর্ষের বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন ধারণ করেছিল, সেই ইৎসিং-হিউয়েন্সাঙের চীন"।

হংকং-এ দিন দুই মাল তোলা-নামার কাজে জাহাজ দাঁড়িয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নামেননি, জাহাজেই ছিলেন। "সেজন্যে আমার যে বকশিশ মেলে নি, তা নয়"।

"প্রথমেই চোখে পড়ল জাহাজের ঘাটে চীনা মজুরদের কাজ। তাদের একটা করে নীল পায়জামা পরা এবং গা খোলা। এমন শরীরও কোথাও দেখি নি, এমন কাজও না। একেবারে প্রাণসার দেহ, লেশমাত্র বাহুল্য নেই। কাজের তালে তালে সমস্ত শরীরের মাংসপেশী কেবলই ঢেউ খেলাচ্ছে। এরা বড়ো বড়ো বোঝাকে এমন সহজে এবং এমন দ্রুত আয়ত্ত করেছে যে সে দেখে আনন্দ হয়। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও অনিচ্ছা, অবসাদ বা জড়ত্বের কোনো লেশমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না। বাইরে থেকে তাড়া দেবার কোনো দরকার নেই। তাদের দেহের বীণাযন্ত্র থেকে কাজ যেন সংগীতের মতো বেজে উঠেছে।... পূর্ণশক্তির কাজ বড়ো সুন্দর, তার প্রত্যেক আঘাতে আঘাতে শরীরকে সুন্দর করতে থাকে, এবং সেই শরীরও কাজকে সুন্দর করে তোলে। এইখানে কাজের কাব্য এবং মানুষের শরীরের ছন্দ আমার সামনে বিস্তীর্ণ হয়ে দেখা দিলে।... (অণুচ্ছেদ) কাজের শক্তি, কাজের নৈপুণ্য এবং কাজের আনন্দকে এমন পুঞ্জীভূতভাবে একত্র দেখতে পেয়ে আমি মনে মনে বুঝতে পারলুম, এই বৃহৎ জাতির মধ্যে কতখানি ক্ষমতা সমস্ত দেশ জুড়ে সঞ্চিত হচ্ছে"।

এ তো ১৯১৬-র অভিভাব। এর অনেক আগে, ১৮৯৩-তে লেখা 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'বসুন্ধরা' কবিতায় 'প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশিদিনমান/কর্ম-অনুরত'-র কথা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন স্বপন মজুমদার। সেই সঙ্গে বৌদ্ধ 'কর্ম' ও 'করুণা' কীভাবে চৈনিক মানসে ভিত্তি গেড়েছিল সে-বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের অবহিতির কথা। চীনা 'কর্ম' (লক্ষণা কি তাই নয়?) 'সচেতন', অর্থাৎ তা বৌদ্ধ 'কম্ম'।

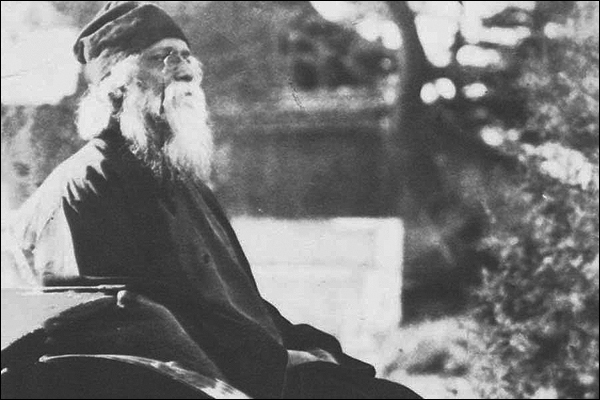

চিনা রিকশায় রবীন্দ্রনাথ। ১৯২৪ সালের আলোকচিত্র।

এই 'প্রবীণ প্রাচীন চীন'-এর যে ইতিমধ্যে এক 'আধুনিক' হয়ে উঠবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে, তার খবর কি রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন? শুরু হয়েছিল ১৯১৯-এর ৪ঠা মে এক ব্যাপক ছাত্র-যুব আন্দোলনে, যার প্রত্যক্ষ কারণ ছিল ভের্সাই চুক্তিতে চীনের জর্মন অধিকৃত অঞ্চল জাপানকে দিয়ে দেওয়া নিয়ে (একমাত্র চীনই এই চুক্তিতে সই করেনি)। তারপর এল চীনা কমিউনিস্ট পার্টি (১৯২১)। ১৯২৪-এ রবীন্দ্রনাথের চীনযাত্রা যে শেষ পর্যন্ত সুখের হয়নি তার কারণ তো এই অতীত বর্জনের প্রবণতাই। ঠিক কী ঘটেছিল তার বিশদ বিবরণ স্বপন মজুমদার এই প্রবন্ধে দেননি, দেবার কথাও তাঁর নয় - তিনি লিখছেন রবীন্দ্রমানসে চীনের অবস্থান নিয়ে, 'চীনে রবীন্দ্রনাথ' নিয়ে নয়। কিন্তু তাঁর পুরো অবহিতি যে ছিল তার সাক্ষ্য এতে আছে। তাছাড়া শিশিরকুমার দাশ ও তান ওয়েন-এর 'চীনে রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ক বই 'বিতর্কিত অতিথি' (১৯৮৫) ও শিশিরকুমার দাশের বিস্তারিত ইংরেজি প্রবন্ধ 'The Controversial Guest: Tagore in China' (১৯৯৩) যে বিদ্বজ্জনের গোচরীভূত, তা তিনি জানতেন।

কিন্তু স্বপন মজুমদার এক জরুরি তথ্য আমাদের দিয়েছেন, যা আগে কেউ দেননি। বেইজিং-এ রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতায় অসহযোগ ও তাতে প্রতিবাদ জানিয়ে (যে-পাঁচদফা কারণে অসহযোগ তা কৃষ্ণা দত্ত ও এন্ড্রু রবিন্সন-এর রবীন্দ্রজীবনী 'Rabindranath Tagore: The Myriad-Minded Man', পৃঃ ২৫১-৫২-তে আছে [*]) লিফলেট বিলির আগেই বেইজিং থেকে ছাপা ইংরেজ দৈনিক 'The Peking Leader'-এর ২৪ এপ্রিল ১৯২৪-এর সম্পাদকীয় ছাড়াও 'Westerner' স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে (letter to the editor) প্রতীচ্য 'কর্মময়তা' বনাম প্রাচ্য 'কুঁড়েমি' নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলা হয়ঃ

"It is sufficient to ask Tagore, the poet and philosopher, what is the object of his visit to China? Is it to promote spiritual ideals? If so, how can he attain his object by magnifying pride of race and stirring up raceprejudices? Has not Asia enough sins of her own to occupy his attention and cannot he find plenty to do in stimulating Chinese to nobler and better thoughts without pointing the finger of scorn at Europe?"

'বিতর্কিত অতিথি' ও 'The Controversial Guest' পড়ে আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ চীনে অনূদিত হতে শুরু হন ১৯১৫-তেই। প্রথমে ইংরেজি 'Gitanjali' থেকে - করেন চেন দুক্সিয়ু যিনি পরে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হবেন। ক্রমে ক্রমে অনুবাদ হয় 'The Gardener', 'The Crescent Moon', ইংরেজি হয়ে থাকা কিছু গল্প ও নাটক, এবং উপন্যাস 'The Home and the World', এবং ইংরেজিতেই লেখা 'Personality' ও 'Nationalism'। এদের কোনো কোনোটা রীতিমত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, যেমন 'The Crescent Moon' (এক Crescent Moon Societyও গড়ে ওঠে শুঝিমো-র উদ্যোগে) বা 'Chitra' (রবীন্দ্রনাথ যখন চীনে তখন তাঁর উপস্থিতিতে এক অভিনয়ও হয় এই নাটকের) বা 'Homecoming' (মানে 'ছুটি', তিন তিনটে অনুবাদ হয় এই গল্পের)। চীনা অনুবাদকেরা কি জানতেন তাঁরা যা অনুবাদ করছেন তা নিজেই অনুবাদ? অন্তত সমালোচক ওয়েন ইদুয়োযে ব্যাপারটা জানতেন না তার প্রমাণ তাঁর নালিশ, এত ভাব নিয়েও তাইগারের কবিতায় 'ফর্ম' দুর্বল। চীনা লেখক ও বিদ্বজ্জন ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ পড়ে সাড়া না দিয়ে পারেননি - কেউ কেউ উচ্ছ্বসিত, কেউ কেউ গোড়ায় মুগ্ধ হলেও শেষপর্যন্ত বিমুখ। বিমুখ যাঁরা হলেন তাঁরা বস্তুবাদী ও প্রগতিপন্থী, অতীত ছুঁড়ে ফেলে ভবিষ্যের কারিগর।

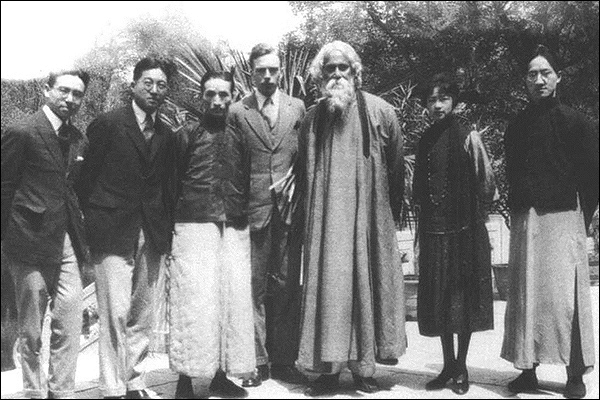

বেইজিং-এ রবীন্দ্রনাথ। এপ্রিল, ১৯২৪।

তাই যখন ১৯২৩-এর প্রথমদিকে 'বেইজিং লেকচার অ্যাসোসিয়েশন' রবীন্দ্রনাথকে চীনে আমন্ত্রণ জানাল, আর ভারতের হয়ে সেই আমন্ত্রণ রবীন্দ্রনাথ গ্রহণও করলেন, তখন এক তর্ক বাঁধল তাঁর আগমন নিয়ে। কেউ কেউ তাঁর অপেক্ষায় মুখর হয়ে উঠলেন, আবার কেউ কেউ বিপদ গুণলেন পাছে তাঁর কথা শুনে চীনের ভাসমান যুবসম্প্রদায় বিহ্বল হয়ে পড়ে। লেখালেখি চলল পত্রিকায় পত্রিকায়। আমন্ত্রণকর্তা লিয়াং কি চাউ এখন ঐতিহ্যপন্থী, কিন্তু তিনিও একদা ছিলেন আধুনিকতাবাদী - চীনে মার্ক্স নিয়ে তিনিই প্রথম লেখেন (তরুণ মাও জে দং তাঁকেই গুরু মেনেছিলেন) - তাঁর বদল হয় ১৯১৯-এ প্যারিস গিয়ে, মহাযুদ্ধে ধ্বস্ত ইউরোপের ভয়াবহ চেহারা দেখে। এছাড়া, রবীন্দ্রনাথকে খুব করে চাইছিলেন রবীন্দ্রভক্ত তরুণ কবি শু ঝিমো, 'ক্রেসেন্টমূন'-এর অনুবাদক ৎঝেন ঝেন্দুও, ঝান জুমনাই, ও 'বাই হুয়া' ('ওয়ানিয়ান' তথা বিধিবদ্ধ সাহিত্যিক ভাষার বদলে চাই দৈনন্দিন সাহিত্যভাষা)-খ্যাত হু শি। কোনো দল নয়, কয়েকজন রবীন্দ্রানুরাগী চৈনিকতাচেতন ব্যক্তি। আর, যাঁরা চাইছিলেন না রবীন্দ্রনাথ আসুন, তাঁরা চীনা কমিউনিস্ট পার্টির চেন দুক্সিয়ুওকু কিউবাই, সমালোচক ওয়েন ইদুয়ো, বোধকরি লেখক লিন য়ুটাং, রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত ঋণ সত্ত্বেও মার্ক্সবাদে আস্থাহেতু কবিগুও মোরুও। আর শাংহাইতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বক্তৃতার পর তাঁকে ঈষৎ সতর্কতার সঙ্গে স্বাগত জানান বামপন্থী মাও দুন যাঁর আসল নাম শেন য়ানবিং।

আমরা জানি অসুস্থতার জন্যে ১৯২৩-এ রবীন্দ্রনাথের চীন যাওয়া হয়নি। গেলেন ১৯২৪-এর বসন্তে। কলকাতার ঘাটে জাপানি জাহাজ 'আৎসুতা মারু'তে চড়লেন ২১ মার্চ। সঙ্গে বিশ্বভারতীর ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু ও লেনার্ড এল্মহার্স্ট, ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কালিদাস নাগ। পথে রেঙ্গুন, পেনাং ও কুয়ালালামপুর থেমে পৌঁছলেন হংকং। হংকং-এ সুন ইয়াৎ-সেন-এর প্রাইভেট সেক্রেটারি তাঁর সঙ্গে দেখা করে সুন-এর অভ্যর্থনা-বার্তা তাঁকে দিলেন। সেইসঙ্গে গুয়াংঝু যাবার অনুরোধ। রবীন্দ্রনাথ উত্তর চীনের পথে আর দেরি করতে চাইলেন না। তাই সোজা শাংহাই। পৌঁছলেন ১২ এপ্রিল। সেখানে সপ্তাহখানেক থেকে ২০ এপ্রিল গেলেন নানজিং। অতঃপর বেইজিং ২৩ এপ্রিল। থাকলেন প্রায় একমাস। ২০ মে বেইজিং ছাড়লেন এবং পথে দু'দিন তাইনাফুতে (শানসি-র রাজধানী) কাটিয়ে হাংচৌ পৌঁছলেন ২৫ মে ও শাংহাই ২৮ মে। চীন ছাড়লেন ২৯ মে।

দেশে ফেরার কিছুদিন পরে, ১৯২৪-এই, 'বিশ্বভারতী' থেকে ছেপে বেরোল 'Talks in China'। সম্ভবত বক্তৃতা প্রদানকালীন কালিদাস নাগের লিখে রাখা অনুলিপিসমূহের ভিত্তিতে। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে তা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এক দ্বিতীয় 'Talks in China' বেরোয় ১৯২৫-এ। স্বপন মজুমদার জানাচ্ছেন, [তদানীন্তন বিশ্বভারতী সংসদের অন্যতর সচিব] প্রশান্তকুমার মহলানবিশ রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাগুলো ঢেলে সাজিয়ে সম্পাদনা করেন। এবং এই সংকলনই প্রামাণ্য। শিশিরকুমার দাশ তাঁর 'English Writings of Rabindranath Tagore'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে এটাই তুলে দেন - তবে পরিশিষ্টে ১৯২৪-এরটাও জুড়ে দেন। এবং তাঁর টীকায়, দু'য়ের কোথায় তফাত তাও দেখান। উদ্ধৃত 'Talks in China' ('Lectures Delivered in April and May 1924')-র গোড়ায় আছে চীনে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণকর্তা লিয়াং কিচাউ-এর Introduction। তারপর রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাগুলো তাদের বিষয়ানুক্রমেঃ Autobiographical, To My Hosts, To Students, To Teachers, Leave Taking, Civilization and Progress, Satyam।

।। ২ ।।

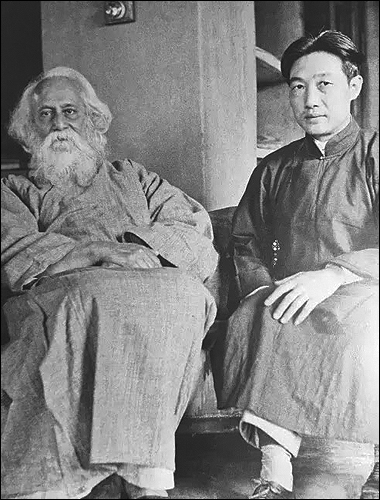

তাঁর বক্তৃতায় বামপন্থী প্রতিবাদে ব্যথিত হয়ে যথাসম্ভব দ্রুত ফিরে এলেও চীন জেগেই রইল রবীন্দ্রনাথের মনে। যে-তরুণ কবি শাংহাইয়ে পা দেওয়া মাত্র তাঁকে জ্যেষ্ঠের আসনে বরণ করে নিয়েছিলেন, এবং যিনি সারাক্ষণ তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁর দোভাষীর কাজ করেছিলেন, হয়ে উঠেছিলেন তাঁর ভালোমন্দের বিধায়ক, সেই শু ঝিমোকে তিনি কী করে ভোলেন? তাঁর নাম তিনি দিয়েছিলেন 'সুসীম'। এবং ২০২৪-এর অগস্টেই, স্বপন মজুমদার আমাদের মনে করিয়ে দিলেন, এক 'সুসীম চা-চক্র' পত্তন হল শান্তিনিকেতনে। আর তাতে আহ্বান করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,

হায় হায় হায়

দিন চলি যায়।

চা-স্পৃহ চঞ্চল

চাতকদল চল

চল চল হে!...

এল চীনগগন হতে

পূর্বপবনস্রোতে

শ্যামল রসধরপুঞ্জ।...

'লেখন'-এর (১৯২৬) ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেনঃ "এই লেখনগুলি শুরু হয়েছিল চীনে জাপানে। পাখায় কাগজে রুমালে কিছু লিখে দেবার জন্য লোকের অনুরোধে এর উৎপত্তি।... এর প্রধান মূল্য হাতের অক্ষরে ব্যক্তিগত পরিচয়ের।... ছাপার অক্ষরে সেই ব্যক্তিগত সংস্রবটি নষ্ট হয় - সে অবস্থায় এই সব লেখা বাতি-নেবা চীন[া] লণ্ঠনের মতো হাল্কাও ব্যর্থ হতে পারে। তাই জর্মনিতে হাতের অক্ষর ছাপবার উপায় আছে খবর পেয়ে লেখনগুলি ছাপিয়ে নেওয়া গেল।" 'লেখন'-এর কথা বলতে গিয়ে স্বপন মজুমদার ১৯১৬-র 'Stray Birds', ১৯২৮-এর 'Fireflies' ও ১৯৪৬-এ প্রকাশিত 'স্ফুলিঙ্গ'-র কথাও তোলেন। চীন-জাপানের ছোটো কবিতার কোনো অনুপ্রেরণা কি এই 'টুকরো লেখা'গুলিতে ছিল?

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চিনের তরুণ কবি ও দোভাষী শু ঝিমো (১৯২৪)।

তবে রবীন্দ্রনাথ যে প্রাচীন চীনে কবিতার একান্ত গুণগ্রাহী ছিলেন তা স্বপন মজুমদার আমাদের মনে করিয়ে দেন। উদ্ধৃতি দেন রবীন্দ্রনাথের বহুপঠিত প্রবন্ধ 'আধুনিক কাব্য' থেকেঃ

"আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্গতভাবে দেখা।... (অণুচ্ছেদ) এই-যে নিরাসক্ত সহজ দৃষ্টির আনন্দ এ কোনো বিশেষ কালের নয়।... চীনের কবি লি-পো যখন কবিতা লিখছিলেন সে তো হাজার বছরের বেশি হল। তিনি ছিলেন আধুনিক; তাঁর ছিল বিশ্বকে সদ্য-দেখা চোখ"।

তারপর যে উদাহরণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ লি-পোর (লি বাই) ইংরেজিতে অনূদিত 'In the Mountains', 'Nocturne', 'A Summer Day' ও 'Two Letters from Chang-Kan' থেকে বাংলা করেন, তাও আমরা শুনি। 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে চান ফাং-শেং-এর ইংরেজিতে অনূদিত 'Sailing Homeward'-এর যে সটীক বাংলা রবীন্দ্রনাথ করেন, তাও। আবার, 'গদ্যছন্দ' প্রবন্ধে গদ্যকবিতার এক আদর্শ রূপে য়ুয়ান চেন-এর ইংরেজিতে অনূদিত 'The Pitcher'-এর রবীন্দ্রনাথ কৃত বাংলার সঙ্গে তাঁর মন্তব্য উল্লেখ করেন স্বপন মজুমদারঃ "এতে পদ্যছন্দ নেই, এতে জমানো ভাবের ছন্দ। শব্দবিন্যাসে সুপ্রত্যক্ষ অলংকরণ নেই, তবুও আছে শিল্প।"

১৮৯৮-তে প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধে যে চীনের বিপর্যয় হয়েছিল তার কারণ, রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "এক 'অযোগ্য ভক্তি': 'চীনদেশ আত্মাভিমানের প্রবলতায় জাপানকে চিনিতে পারে নাই, তাই তাহার এমন অকস্মাৎ দুর্গতি ঘটিল।" চল্লিশ বছর পরে জাপান "শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে।" স্বপন মজুমদারের এই দ্বিতীয় উদ্ধৃতি 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থের 'বুদ্ধভক্তি' কবিতার গদ্যভূমিকা থেকেঃ 'জাপানের কোনো কাগজে পড়েছি, জাপানি সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বুদ্ধমন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল।' এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়তে পারে জাপানি কবি নোগুচি যখন জাপানের চীন আক্রমণের সমর্থনে জাপানের নেতৃত্বে এশিয়ার উত্থানের যুক্তি ফেঁদেছিলেন, তখন তাঁকে কী বলে তিরস্কার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

এটা ১৯৩৮-এর ঘটনা। এর একবছর আগেই ঘটে গেছে রবীন্দ্রনাথের চীনের প্রতি তাঁর প্রধান কর্তব্য সম্পাদন - বিশ্বভারতীতে 'চীনাভবন' প্রতিষ্ঠা। এতে তাঁর দোসর তিনি পেয়েছিলেন তান য়ুন-শান-কে, যাঁর সঙ্গে তাঁর দেখা হয় ১৯২৭-এ সিঙ্গাপুরে (যখন তিনি 'বৃহত্তর ভারত' সন্ধানে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণে)। তাঁর আমন্ত্রণে তান য়ুন-শান ১৯২৮-এ শান্তিনিকেতন আসেন - সূত্রপাত হল বিশ্বভারতীতে চীনা ও চীন-ভারত-চর্চা প্রকল্পের। ১৯৩১-এ তান য়ুন-শান চীনে ফিরে গিয়ে এই মর্মে চীনা শিক্ষা-সংস্কৃতি মহলে আহ্বান জানালেন। সাড়া মিলল। ১৯৩৩-এ নানজিং-এ গঠিত হল 'চীন-ভারত সাংস্কৃতিক সমিতি'। সংশ্লিষ্ট চীনা প্রতিনিধিরা ১৯৩৪-এ শান্তিনিকেতন এলেনও। ১৯ অগস্ট রবীন্দ্রনাথ এই 'সমিতি'র উদ্বোধন করলেন। সে-বছরই তান য়ুন-শান আবার চীনে ফিরলেন। এবার উদ্দেশ্য ভবন নির্মাণকল্পে প্রয়োজনীয় অর্থ ও ভবনের গ্রন্থাগার নিমিত্ত পুঁথি-পু্স্তক সংগ্রহ। সার্থক হয়ে ফিরলেন ১৯৩৬-এ। ১৯৩৭-এর ১৪ এপ্রিল তথা ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ 'চীনাভবন' উদ্বোধন হল। (এই তথ্যক্রম আমি আহরণ করেছি Sage-এর এই বইতেই, মানে 'Tagore and China'-তেই ছাপা উমা দাশগুপ্তের সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ থেকে। স্বপন মজুমদার শুধু রবীন্দ্রনাথের উদ্বোধনী ভাষণের কথা বলেছেন। উদ্ধৃতিও দিয়েছেন তা থেকে। দীর্ঘ ইংরেজি ভাষণ। উমা দাশগুপ্ত পুরোটাই তুলে দিয়েছেন।) এটা বারবার পড়তে হয়। এটা শুধু 'চীনাভবন'-এর নয়, তাঁর 'বিশ্বভারতী'-রও মর্মকথা। "Let what seems a barrier become a path, and let us unite, not in spite of our differences, but through them. For differences can never be wiped away, and life would be so much the poorer without them. Let all human races keep their own personalities, and yet come together, not in a uniformity that is dead, but in a unity that is living." আর তাঁর চীন নিয়ে উপলব্ধ এক সত্যও এই ভাষণে রয়েছেঃ "And can anything be more worthy of being cherished than the beautiful spirit of the Chinese culture that has made the people love material things without the strain of greed, that has made them love the things of this earth, clothed them with tender grace without turning them materialistic?"

চার বছর পরে, ১ বৈশাখ ১৩৪৮-এ, তাঁর শেষ বক্তৃতা 'সভ্যতার সংকট'-এর শেষপাদে যখন রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে...", তখনো চীনের কথা তাঁর মাথায় আছে।

স্বপন মজুমদার তাঁর প্রবন্ধ 'Looking East: China in Tagore's Cosmology of Thoughts' শেষ করছেন এ-ই বলেই।

* 1. We have suffered much from the ancient Oriental civilizations, which include discrimination between the sexes, the worship of Emperors, opposition of the people, the feudal system, caste distinctions and the blind observance of ceremony. We cannot but oppose Dr. Tagore, who tries to uphold these useless and dead aspects of our civilization.

2. We feel a great shame when we come into contact withmodern civilization. We should improve these conditions: Man-power farming, hand manufacturing, inefficient vehicles and ships, poor printing, poor roads and lack of sanitation. We oppose Dr. Tagore so that we may reap the benefits of modern civilization.

3. The so-called spiritual civilization of the Orient is nothing more than civil wars, selfish occupations, hypocrisy, fraud, rapacity, vicious royalty, wicked filial respect and the contemptuous habit of foot-binding. How can we help but oppose these things which are so ruinous to us?

4. The Chinese have been indifferent towards encroachments by foreign powers and oppression by their own militarism, and their safety and lives are endangered. Dr. Tagore would have nationality and politics abolished, replacing them with the consolation of one's soul. These are a refuge and a source of aesthetic joy for the sluggards, but not for us. We cannot but oppose Dr. Tagore, who upholds these things which would shorten the life of our nation.

5. Dr. Tagore shows a hearty sympathy with the Tung Shan Spiritual Society, a contemptuous and vicious organization in China which combines Taoism and Buddhism. Dr. Tagore speaks of the 'Heavenly Kingdom', 'Almighty God' and 'soul'. If these could remove us from misery what would be the use of man's endeavour to reform the world? We oppose Dr. Tagore, who tries to stunt the growth of self-determination and the struggle of oppressed classes and races.

'বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ'-এ প্রদত্ত স্বপন মজুমদার স্মারক বক্তৃতা, ২০২৪।

চিত্রঋণঃ অন্তর্জাল থেকে প্রাপ্ত।