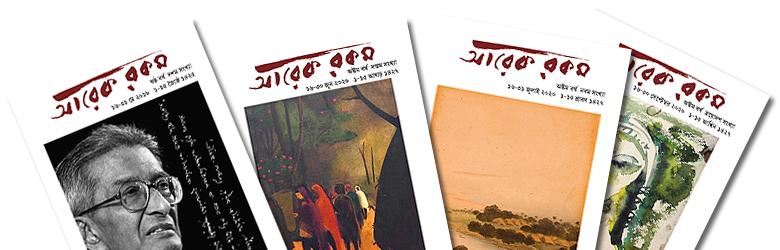

আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ ষোড়শ সংখ্যা ● ১৬-৩১ আগস্ট, ২০২৪ ● ১-১৫ ভাদ্র, ১৪৩১

প্রবন্ধ

পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষঃ প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রসঙ্গে

অনিল আচার্য

।। এক ।।

আমরা যাকে বলি সত্তর দশক, ঠিক তার অব্যবহিত আগে ষাটের দশকের শেষে একবার বিভক্ত হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। তার আগে ভারত-চিন সীমান্ত বিরোধ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে বিভক্ত হয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বিভাজিত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) গড়ে উঠেছিল। এই ত্রিধাবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সর্ববৃহৎ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মার্কসবাদে দীক্ষিত মানুষ নিয়ে গঠিত কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) দলের সদস্য ও পরবর্তীকালে অন্যতম বিশিষ্ট নেতা হয়ে উঠেছিলেন সদ্যপ্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ১৯৪৪ সালে কলকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে ও ব্রিটিশ-ভারতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে মানুষটি তিনি বেড়ে উঠেছিলেন ভিন্ন এক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। সাবেকি সনাতনী পঞ্জিকা ও পুরোহিত দর্পণ সম্পৃক্ত ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অতিক্রম করে সাত্ত্বিক নেপাল ভট্টাচার্যের পুত্র মার্কসবাদী সংস্কৃতিতে জারিত হয়েছিলেন তাঁরই কাকা কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের অনুপ্রেরণায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আবাল্য আকৃষ্ট বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলা সান্মানিক ছাত্র এবং পরবর্তীতে 'ডেমোক্রাটিক ইউথ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া' শীর্ষক মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সর্বভারতীয় যুব সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ছাত্রাবস্থা থেকেই রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুকান্ত অনুরাগী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বহন করেছেন তাঁর একান্ত নিজস্বতায়। কবিতা সম্পর্কিত ভাবনার গতিপথ তিনি নিবিষ্টভাবে আলোচনা করেছিলেন জীবনানন্দ বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থে। যে ভাবনায় জীবনানন্দকে তিনি দেখেছিলেন তাঁর মতো করে মার্কসবাদী তত্ত্বের থেকে একটু ভিন্নতায়।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে পরিচিত হবার অনেক আগে আশির দশকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে চিনতাম তাঁর পিতা নেপাল ভট্টাচার্য, কাকা অশোক ভট্টাচার্য এবং আর এক কাকা বিভাস ভট্টাচার্যকে। বিবেকানন্দ রোড ও বিধান সরণির সংযোগস্থলে একটি সুবৃহৎ প্রাসাদতুল্য বাড়ির চাতালে ছিল একটি প্রেস ও সামনের দিকে একটি কাঠের দেয়ালঘেরা বই-এর কাউন্টার। সেখানে পাওয়া যেত 'পুরোহিত দর্পণ' এবং পঞ্জিকা। সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত সৌম্যদর্শন ও স্বল্পভাষী শ্রী নেপাল ভট্টাচার্যের সঙ্গে সেখানেই আমার আলাপ। চাতালের একপাশে দুটি বড়ো ঘরে কম্পোজ ও মেশিন সহ যে প্রেসটি ছিল সেখানেই ছাপা হত 'অনুষ্টুপ'। অশোক ভট্টাচার্য ছিলেন সেই সময়েই নামী অধ্যাপক। স্কটিশ চার্চ কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক কবি তরুণ সান্যাল আমাদের ছাত্রাবস্থায় ছিলেন হরমোহন ঘোষ লেন-এ। সেখানেই থাকতেন বিভাস ভট্টাচার্য - যাঁকে বুদ্ধদেব মুকুলকাকা বলে ডাকতেন। তিনি একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন এবং সুকান্ত ভট্টাচার্যের যাবতীয় বই ছিল তাঁর প্রকাশনার সম্পদ। অবিভক্ত ভারতের পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার আদি বাসিন্দা বৈদিক এই ব্রাহ্মণ পরিবারটি দেশভাগের আগেই কলকাতায় চলে আসেন। বুদ্ধদেবরা শ্যামবাজারে ভাড়া বাড়িতে এবং সুকান্তরা থাকতেন বেলেঘাটায়।

।। দুই ।।

১৯৮০ সালের অব্যবহিত আগের ও পরের এই যোগসূত্র থাকার সুবাদে এই লেখাটির সূত্রপাত হলেও মূল কাহিনি অর্থাৎ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে পরিচয়, সখ্য, প্রতিবাদ ও প্রতিবন্ধকতার সম্পর্ক বিগত শতকের নব্বই-এর দশকের শেষভাগে অন্য এক আকস্মিকতায় যা প্রকাশনাসম্পৃক্ত এবং কিছুটা চলচ্চিত্রসম্ভূত।

আশির দশকে প্রথম যে সাক্ষাৎ হয়েছিল তার সূত্র ছিল 'অনুষ্টুপ সমর সেন বিশেষ সংখ্যা'। তখন বুদ্ধদেব প্রথমবার তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী। সমসাময়িক বন্ধু প্রলয় শূর-এর দাদা অংশু শূর তখন বুদ্ধদেবের ব্যক্তিগত সচিব। তিনিই আমাকে বুদ্ধবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আমার আশঙ্কা ছিল বুদ্ধদেব যতই সাহিত্যপ্রেমী হোক না কেন, সমর সেন তাঁর পছন্দের তালিকায় থাকবেন না। কারণটা হল সমর সেন 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকার সম্পাদক। সেটাই ঘটল। একটু তর্কবিতর্ক হল, আমি চলে এলাম। পরে অংশুদা আমাকে বলেছিলেন যে বুদ্ধদেব আবার কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা আর ঘটেনি।

এর পর বইমেলা ১৯৯৬-এর সুবাদে বুদ্ধদেবের সঙ্গে আমার আবার দেখা হল। যাদবপুর থেকে নির্বাচিত হয়ে তখন তিনি তথ্যসংস্কৃতি এবং স্বরাষ্ট্রদপ্তরের মন্ত্রী। জ্যোতিবাবু মুখ্যমন্ত্রী থাকলেও বয়সজনিত কারণে দায়িত্ব কমাতে চাইছিলেন। বুদ্ধদেব যে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হবেন সেটাই ছিল জনশ্রুতি। কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি ছিল। সরকারি বইমেলা তখন উঠে যাবার মুখে।

সেই সময় সবাই অনুমান করতেন যে জ্যোতিবাবুর পরে বুদ্ধদেব হবেন মুখ্যমন্ত্রী। আর সেটাই ঘটল বিংশ শতক অতিক্রান্ত হবার পর। ১৯৯৬ সালে বুদ্ধদেবের সঙ্গে আলোচনার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। আর সে-দায়িত্ব দিয়েছিলেন তৎকালীন 'পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড'-এর প্রেসিডেন্ট প্রয়াত সুপ্রিয় সরকার। সেই আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সরকার বইমেলায় যাবতীয় সাহায্য করবেন এবং দল বা সরকার সেখানে কর্তৃত্ব করবে না। আমি সেদিন বুদ্ধদেবের যুক্তিবাদী ও নমনীয় মনোভাবে বিস্মিত হয়েছিলাম। আশির দশকে যে বুদ্ধদেবের সঙ্গে আমি তর্ক-বিতর্ক করেছিলাম, এই বুদ্ধদেব সে তুলনায় অনেক পরিণত ও দায়িত্বশীল একজন মানুষ বলে মনে হয়েছিল।

১৯৯৭ সালের বইমেলায় আমি ছিলাম সম্পাদক। বুদ্ধবাবু বইমেলা সংক্রান্ত দায়িত্ব গ্রহণ করলেন সরকার পক্ষ থেকে। আগে আমাদের ছুটতে হতো বিভিন্ন দপ্তরে অনুমতি সংগ্রহের জন্য। আলোচনাক্রমে স্থির হল, সরকারের পক্ষে সিংগ্ল উইন্ডো সিস্টেম হবে। সমস্ত আবেদন সেখানে জমা পড়বে এবং দ্রুত অনুমতি পাওয়া যাবে। কিন্তু ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটল ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সোমবার। আমাদের কাছে দিনটি ছিল কালো সোমবার। আমাদের কোনও এক সদস্যের অবিমৃষ্যকারিতায় বই-এর স্টলের অতি সন্নিকটে খাবারের দোকান থেকে স্টোভের আগুনে ভস্মীভূত হল বইমেলা। বুদ্ধদেব যেন সেই বিপদে আমাদের কাছে ‘বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি’-র বুদ্ধদেব হয়ে উঠলেন। ফিনিক্স পাখির মতো আবার বেঁচে উঠল বইমেলা। বুদ্ধদেবের মতো প্রকৃত পুস্তকপ্রেমী মানুষ না থাকলে বইমেলার অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারত। ১৯৯৮ সালে গ্রেট ব্রিটেন ও ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ ছিল বইমেলার থিম কান্ট্রি। যে তিন বছর আমি বইমেলার দায়িত্বে ছিলাম, ভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও আমার চেয়ে তিন বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ বুদ্ধদেব আমার ব্যক্তিগত বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। এই তিন বছরের পুরো কাহিনি লিখতে গেলে আর-একটি মহাভারত হয়ে যাবে।

২০১১ সালে পরাজিত নায়ক বুদ্ধদেবকে দেখলাম ক্ষমতা হস্তান্তর করতে। নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন এক সন্ন্যাসীর মতো ‘দুঃখেসু অনুদ্বিগ্নমনা’। সবই দেখছিলেন এক কাব্যিক ঔদাসীন্যে। আমার দেখতে কষ্ট হচ্ছিল। অথচ ভুল হোক বা ঠিক হোক আমিও সেদিন ছিলাম সিঙ্গুরের ও নন্দীগ্রামের প্রতিবাদী মিছিলে। ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধনে যখন এসেছিলেন, শঙ্খ ঘোষ সহ আমরা লালবাজারে গিয়েছিলাম প্রতিবাদীদের মুক্ত করতে। তবু মনে হয়েছিল, যতই মতবিরোধ থাক, কোথাও আমাদের দুঃখ ভাগ করার ক্ষেত্র যেন উষর হয়ে পড়ে রইল। বন্ধু, ফিল্মমেকার পল কক্স-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল বুদ্ধদেবের। আজ সেও নেই।

যিশু খ্রিস্ট জানতেন তাঁর কোনো শিষ্য তাঁর মৃত্যুর কারণ হবে। বুদ্ধদেব সারাজীবন ক্ষমাশীল বুদ্ধের মতো ছিলেন বোধ হয়। সেদিন যারা বন্ধুর বেশে তার স্তাবকতা করেছিল, আফশোস তিনি তাদের চিনতে পারেননি। সাহিত্যিক, সাহিত্যপ্রেমী ও পুস্তকপ্রেমী এক বাঙালি চিরতরে চলে গেলেন।