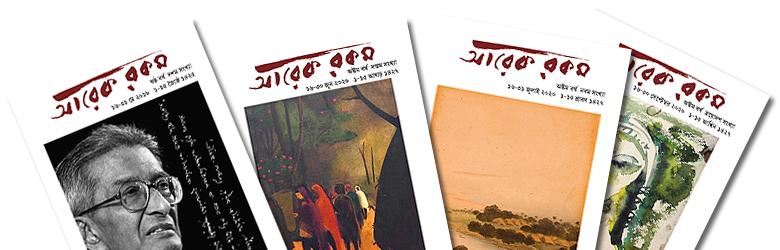

আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ ষোড়শ সংখ্যা ● ১৬-৩১ আগস্ট, ২০২৪ ● ১-১৫ ভাদ্র, ১৪৩১

প্রবন্ধ

উত্তরবঙ্গ রাজ্য গঠনের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা

সুখবিলাস বর্মা

পশ্চিমবঙ্গ ভাগ করে উত্তরবঙ্গ নতুন রাজ্য সৃষ্টির হুজুগ নিয়ে মাঝে মাঝেই খবরের কাগজ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যম সরব হয়ে ওঠে। কয়েকদিন হল এই আওয়াজ এতটাই আলোড়ন সৃষ্টি করেছে যে তৃণমূল কংগ্রেস দলকে রাজ্যভাগের বিরোধিতায় প্রচার চালানোর নির্দেশ দিতে হয়েছে, রাজ্যভাগের বিরূদ্ধে বিধানসভায় প্রস্তাব পাস করতে হয়েছে - অবশ্যই প্যাঁচে পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কেন্দ্রস্থল কলকাতা থেকে দূরে মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার - এই আটটি জেলা নিয়ে গঠিত উত্তরবঙ্গ নিজ বৈশিষ্ট্যে আকর্ষণীয়। পাহাড় দুয়ারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জঙ্গল-বাঁশ বন-বাদারের সৌন্দর্য, পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসা নদীগুলির বর্ষাকালীন রুদ্রমূর্তি এবং গ্রীষ্মশেষে সেগুলিরই প্রায়-শুষ্ক অবস্থা, পাহাড় ও তরাই-দুয়ারের ২৫০ চা বাগানের সঙ্গে সমতল ভূমির ছোটোছোটো চা বাগানের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা পর্যটন শিল্পের 'হোম স্টে', টি, টিম্বার, ট্যুরিজম-এর সঙ্গে যুক্ত আরও দুটো টি-টোব্যাকো ও ট্রেড - সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গ অনবদ্য।

জনবিন্যাসের দিক থেকে অস্ট্রিক, তিব্বতি-বর্মী, দ্রাবিড়, ইন্দো-ইউরোপিয় - চার ভাষা পরিবারের মানুষই বাস করেন এখানে। প্রত্যেক গোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি। জাতিগত ও ভাষাগত বৈচিত্র্যপূর্ণ উত্তরবঙ্গের তরাই-দুয়ার অঞ্চলকে তাই বলা হয় মিনি-ভারতবর্ষ।

রাজনৈতিক অবস্থানের দিক থেকেও উত্তরবঙ্গের বৈচিত্র্য আকর্ষণীয়। পূর্বদিকে নিজস্ব ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও ভাষা বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষপুর ও কামরূপের অংশ কোচবিহার। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে কোচ-রাজবংশী রাজবংশের বিশ্বসিংহ ভূঁইয়াদের দখলে থাকা এলাকাগুলি নিজ দখলে নিয়ে এসে সমন্বিত রাজ্যের রূপ ও নাম দেন 'কোচবিহার'। এই বংশের রাজারা ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরেও ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের মধ্যেই দেশীয় রাজন্যবর্গকে 'Instrument of Accession' সই করতে হয়েছিল। কোচবিহার-এর মহারাজা ১৯৪৭ সালের ৯ই আগস্ট 'Instrument of Accession' সই করেন - 'Merger Agreement' সই হয় ২৮শে আগস্ট, ১৯৪৯। ১লা জানুয়ারি ১৯৫০ থেকে কোচবিহারকে জেলার মর্যাদা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

ইতিমধ্যে ১৮৬৯ সালে কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত দুয়ারের বড় অংশ ও বৈকুন্ঠপুর নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা। পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশ থেকে কয়েক লক্ষ মানুষ এসে এখানে বসতি গড়েছে। ভূমি সংস্কার আইনে এলাকার জমির মালিকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য তেমন কোনও উদ্যোগও সরকার থেকে গ্রহণ করা হয়নি। সব কিছু মিলিয়ে এই রাজ্যের দেশীয় মানুষজন - যথা রাজবংশী, খেন্, যুগী, নস্যশেখ নিজেদেরকে বঞ্চিত, নিপীড়িত, অবহেলিত মনে করতে শুরু করল। সঙ্গে যুক্ত হল কলকাতা ভিত্তিক শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং রাজ্য প্রশাসনের মানুষদের এই এলাকার মানুষের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদির প্রতি তাচ্ছিল্যপূর্ণ মনোভাব।ফল, রাজ্য প্রশাসনের প্রতি এদের চরম বিরূপ মনোভাব। এই মনোভাবের প্রকাশ ও বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৭০-এর দশকে উত্তরখণ্ড আন্দোলন রূপে। আন্দোলনের প্রধান বিষয় ছিল উত্তরবঙ্গের অনুন্নয়ন ও রাজ্য সরকারের উদাসীনতা, বিশেষ করে 'তিস্তা প্রোজেক্ট'-এর সুষ্ঠু রূপায়ণে ঢিলেঢালা মনোভাব। কিন্তু আন্দোলন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়লে 'উৎজাস' নামে একটি ছাত্র আন্দোলন চলে কিছু সময় ধরে।

উত্তরবঙ্গের এই আঞ্চলিক রাজনীতিতে একটা বড়সড় ঝাঁকুনি দেয় ১৯৯৫ সালে 'কামতাপুর পিপলস্ পার্টি' (কেপিপি) - মূল দাবি রাজবংশী জনগোষ্ঠীর কথ্য ভাষাকে 'কামতাপুরি' নামে স্বীকৃতি দিয়ে উত্তরবঙ্গ, আসাম, বাংলাদেশ, নেপালের রাজবংশী অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে 'কামতাপুর' রাজ্য গঠন। তাদের দাবি, কামতাপুরি বাংলা থেকে পৃথক ভাষা এবং রাজবংশীরা বাঙালি নয়। এইসব বাস্তব-অবাস্তব দাবি নিয়ে আন্দোলন করার সূত্রে 'কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন' (কেএলও) নাম নিয়ে তাদের একটি জঙ্গি-মুখ আন্দোলন শুরু করে। আসামের আসু, আবসু এবং ভুটানের জঙ্গিদের কাছ থেকে ধ্বংসাত্মক মদতপ্রাপ্ত কেপিপি-কেএলও আন্দোলনকে রাজ্য সরকার বিচ্ছিন্নতাবাদী ঘোষণা করে। শুরু হয় ব্যাপক ধরপাকড় এবং পুলিশী অত্যাচার। ২০১১-র পরে অবস্থার পরিবর্তন হয়। দলের একাংশের প্রধান নেতা-নেত্রীরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং আন্দোলন স্তিমিত হয়।

প্রায় একই সময়ে জনপদের উত্তরাংশে অবস্থিত দার্জিলিং পাহাড়ে সংঘটিত হয়েছিল সুবাস ঘিসিং-এর নেতৃত্বে 'গোর্খাল্যাণ্ড' রাজ্যের দাবিতে 'গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রণ্ট' (জিএনএলএফ)-এর আন্দোলন। দার্জিলিং-এর ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত নেপাল, ভুটান, সিকিমের ইতিহাস। ১৮১৫ সালে সম্পাদিত 'সুগৌলি চুক্তি'তে নেপাল ৪০০০ বর্গ মাইল জমি ব্রিটিশ ভারতকে দেয়। ১৮১৭ সালে 'তিতল্যা চুক্তি'তে সেই এলাকা চলে যায় সিকিমের রাজার হাতে। ১৮৩৫ সালে সিকিমের রাজা বৃহৎ রঙ্গিতের দক্ষিণ, বালাসর, কাহাইল ও ক্ষুদ্র রঙ্গিতের পূর্ব, এবং রংনো ও মহানদীর' সীমাভুক্ত সমগ্র এলাকা ব্রিটিশকে লীজ দেন। কিছুকাল পরে রাজার ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে ব্রিটিশ সরকার সমগ্র এলাকাটি ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে সিকিমকে আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করে।

১৯১৭ সালে গঠিত 'হিল্ মেন'স অ্যাসোসিয়েশন'-এর নেতৃত্বে নেপালি ওরফে গোর্খারা মাঝে মাঝেই তাঁদের অভাব-অভিযোগ দাবি-দাওয়া পেশ করতেন। কিন্তু সুবাস ঘিসিং-এর নেতৃত্বে গোর্খাল্যাণ্ড রাজ্যের দাবিতে 'গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রণ্ট' (জিএনএলএফ)-এর আন্দোলন ১৯৮০-র দশকে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ১৯৮৬-র শরতে হরতাল, বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে লুঠ, অগ্নিসংযোগ, সরকারী সম্পত্তি ধ্বংস, সরকারী অফিসে আক্রমণ ইত্যাদিতে পাহাড়ের জীবন প্রায় স্তব্ধ হয়।

দ্বিপাক্ষিক, ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের পর অবশেষে সুবাস ঘিসিং-এর সভাপতিত্বে স্বশাসিত সংস্থা 'দার্জিলিং হিল কাউন্সিল' গঠনের সিদ্ধান্তে সমঝোতা হয়। কিন্তু ঘিসিং-এর কাজের ধরনে একনায়কতন্ত্র দেখা দিলে তাঁর নিকট সঙ্গীরা অসন্তুষ্ট হয়ে 'গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা' (জিজেএমএম) নামে নতুন দল তৈরি করে। স্বশাসিত সংস্থার নাম পরিবর্তন করে ২০১১ সালে তৈরি হল বিমল গুরুং-এর নেতৃত্বে 'গোর্খাল্যাণ্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' (জিটিএ)-র সভা। কিছুদিনের মধ্যেই নেতৃত্বে শুরু হল ঝগড়া বিবাদ। নেতারা এখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লেজুড় হয়ে অস্তিত্ব রক্ষায় ব্যস্ত, যদিও গোর্খাল্যাণ্ড রাজ্যের দাবিতে এখনও মাঝে মাঝেই হিড়িক ওঠে।

প্রধানত রাজপরিবারের নিকট আত্মীয়দের দ্বারা সৃষ্ট 'গ্রেটার কোচবিহার পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন' (জিসিপিএ)-এর গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলন শুরু ১৯৯৮ সালে। ১৯৪৯ সালের ২৮শে আগস্ট ৯টি ধারার 'Merger Agreement'-এ রাজ্যে শাসন করার সমস্ত ক্ষমতা মহারাজা ভারত সরকারের হাতে তুলে দিয়েছেন এবং চুক্তিতে প্রজাদের সম্পর্কে কোন কথাই ছিল না - এই সত্য জিসিপিএ নেতৃবৃন্দ মানতে নারাজ। অযৌক্তিক দাবি নিয়ে তাদের আন্দোলন এক সময়ে জঙ্গিরূপ ধারণ করে। শুরু হয় পুলিশী তৎপরতা। নানা ভাগে বিভক্ত সংস্থার একাংশের নেতা বংশীবদন রায় (বর্মণ) সঙ্গীদের সঙ্গে জেলে বন্দী হয়, অপরাংশের নেতা স্বঘোষিত মহারাজা অনন্ত মহারাজ আসাম পালিয়ে যায়। ২০১১ সালে রাজ্যে পরিবর্তিত তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বন্দীমুক্তি নীতিতে বংশীবদন ছাড়া পায় এবং কালক্রমে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে। কোচবিহার ও আসামের নানা সভাসমিতিতে সাধারণ রাজবংশী মানুষকে ভাঁওতা দিয়ে প্রচুর টাকা সংগ্রহ করে অনন্ত মহারাজ কোচবিহারে প্রাসাদোপম বাড়ী তৈরি করে। এই হল গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলনের ইতিবৃত্ত।

উপরে বর্ণিত আন্দোলনগুলির মধ্যে একমাত্র সুবাস ঘিসিং-এর জিএনএলএফ আন্দোলন 'দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল' স্বশাসিত সংস্থা আদায় করতে পেরেছে প্রধানত ঘিসিং-এর নেতৃত্বগুণে - বাকি সব মুখ থুবড়ে পড়েছে।

আসলে 'উত্তরবঙ্গ রাজ্য' এই ধারণাটাই অবাস্তব।উত্তরবঙ্গের যে এলাকা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম তার বাইরে তিনটি জেলা রয়েছে। মালদহের মানুষের ভাবাবেগ গৌড়, পাল বংশ, সেন বংশ, লক্ষণাবতী, এমনকি হুসেন শাহের গৌরবের প্রতি। একইভাবে দুই দিনাজপুরের নিজস্ব ঐতিহ্য পৌণ্ড্রবর্ধন/বরেন্দ্রভূমি, বাণগড়। তাদের ভাবাবেগ বরেন্দ্রভুমি-মহাস্থানগড়-গৌড়ের প্রতি যতটা, কামরূপ-কামতা-কোচবিহার/গোর্খাল্যাণ্ডের প্রতি ততটা নয়। তাছাড়া প্রতিটি আন্দোলন হয়েছে প্রত্যেক গোষ্ঠীর নিজস্ব বিষয়সূচি নিয়ে - কোনও সমন্বিত প্রচেষ্টা ছাড়া।

প্রশ্ন, এটাই যদি হয় বাস্তব অবস্থা, তবে আলাদা রাজ্যের এই ধুয়ো কেন? আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন সাংসদ জন বারলার উত্তরবঙ্গ নিয়ে কাঁদুনি, কামতাপুরি সমর্থকের কিছু মানুষের বিজেপিতে যোগদান করা ও আসাম থেকে কলকাঠি নাড়া, কেএলও নেতা জীবন সিংহের হুমকি, গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলনের নেতা অনন্ত মহারাজকে রাজ্যসভার সদস্য করা ইত্যাদি হল বিজেপির হাওয়া গরম রাখার ছক।

বালুরঘাটের সাংসদ কেন্দ্রের জুনিয়র মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার কিছু না বুঝেই উত্তরবঙ্গের জন্য দরদ দেখিয়ে ৮টি জেলাকে এনইসির সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন, জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় তাকে সমর্থন জানিয়েছেন। সবচেয়ে হাস্যকর প্রস্তাব (যাকে সমর্থন জানিয়েছেন মুর্শিদাবাদের বিজেপি নেতৃত্ব) বিহারের সাংসদ নিশিকান্ত দুবের পশ্চিমবঙ্গের মালদা, মুর্শিদাবাদের সঙ্গে বিহারের পুর্ণিয়া, কাটিহার, আরারিয়া ও কিষাণগঞ্জ জেলাকে জুড়ে দিয়ে কেন্দ্রশাসিত রাজ্য তৈরি করা, যাতে এই এলাকায় অনুপ্রবেশ বন্ধ হয় এবং এখানকার জনবিন্যাসে পরিবর্তন আসে। এরা কি জানেন না মুর্শিদাবাদ সহ ওই এলাকার মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত এবং অনুপ্রবেশ বন্ধ করার দায়িত্ব প্রধানত কেন্দ্রীয় শক্তি বিএসএফ-এর? আসলে এঁদের মাথায় ঘুরছে এক কাল্পনিক তথ্য 'হিন্দু খতরে মে হ্যায়'।

কিন্তু এই বিষয়ে সবচেয়ে কঠিন সত্য হল মমতা ব্যানার্জীর দ্বিচারিতা - তিনি একদিকে বাংলা ভাগে বিশ্বাসী এবং কার্যকরী গোর্খাল্যাণ্ড, কামতাপুর এবং গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলনের নেতৃত্বকে উৎসাহ ও মদত দিচ্ছেন, অন্যদিকে বাংলা ভাগ রোখার জন্য রাজ্যের সর্বত্র প্রচার চালানোর নির্দেশ দিচ্ছেন, বিধানসভায় প্রস্তাব পাস করছেন। তাঁর কাছে ভোটই প্রধান মুদ্দা - ভোটের জন্য তিনি সব কিছুতে প্রস্তুত। ২০১৭ সালে কোচবিহার রাস মেলা মাঠে বাংলা ভাগ করে কামতাপুর রাজ্য গঠনের দাবি নিয়ে আন্দোলনকারী কেপিপির সভায় গিয়ে তাদের দাবিমতো কামতাপুরি ভাষাকে মদত দেন - বলেন রাজবংশীও থাকবে কামতাপুরিও থাকবে। এর পরে 'কামতাপুরি ভাষা একাডেমি' তৈরি করেন। ২০১৮ সালে তিনি সংবিধানের ৩৪৫ থেকে ৩৪৭ ধারা বিরূদ্ধ কাজ করে কামতাপুরি ভাষাকে 'অফিসিয়াল ভাষা'র স্বীকৃতি দেন। 'দার্জিলিং হিল কাউন্সিল'-এর জায়গায় সমতলের ১৮টি মৌজা জুড়ে দিয়ে 'গোর্খাল্যাণ্ড টেরিটরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' সভা তৈরি করেছেন। গ্রেটার কোচবিহার রাজ্যের দাবিদার বংশীবদন বর্মণের সঙ্গে দোস্তি করেছেন, অনন্ত মহারাজের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করছেন। এঁরা তো এখনও আলাদা রাজ্যের জন্য দাবি ছাড়েননি।

তিনি সবকিছুই করছেন ভোটের জন্য - ভোটই তাঁর প্রধান মুদ্দা। বাংলার বিদ্দ্বজ্জন বুদ্ধিজীবি সিভিল সোসাইটি এই বিষয়গুলিকে দেখেও দেখছে না। জানি না কতদিন চলবে দুই দলের, মোদি দিদির এই ধোঁকাবাজি!