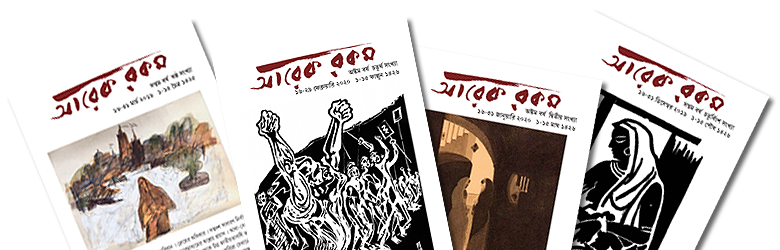

আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ ষোড়শ সংখ্যা ● ১৬-৩১ আগস্ট, ২০২৪ ● ১-১৫ ভাদ্র, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (১৯৪৪-২০২৪)

রাজনীতি কেন করব? এই প্রশ্ন সব সময়েই যেকোনো দেশের সমাজের মানুষের কাছে বারংবার উত্থাপিত হয়েছে। রাজনীতি কি জনগণের জন্য করব? রাজনীতি কি সমাজ ও রাজনীতি পরিবর্তনের জন্য করব? নাকি রাজনীতি ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে, টাকাপয়সা রোজগার করতে, দুর্নীতি করে বিত্তশালী হতে অথবা ক্ষমতার জোর দেখানোর জন্য করব? বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের নেত্রী ও কলাকুশলীদের দেখলে যেকোনো তরুণের মনে হতে পারে যে রাজনীতি আসলে সমাজের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম, দুর্নীতিগ্রস্ত, ক্ষমতার নেশায় মত্ত একটি লুম্পেন শ্রেণি এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকদের হাতে চলে গেছে।

অথচ আজ থেকে মাত্র ১৩টি বছর আগে এই রাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষমতা যাঁর হাতে ছিল তাঁকে দেখে যেকোনো মানুষেরই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে রাজনীতি আসলে সমাজ পরিবর্তনের জন্য, জনগণের মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যেই করা হয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৃদ্ধি বা দুর্নীতি থেকে যা বহু আলোকবর্ষ দূরে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের শেষ মুখ্যমন্ত্রী কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পাম অ্যাভিনিউ-এর দু-কামরার ফ্ল্যাট, তাঁর অনাড়ম্বর জীবনযাপন, তাঁর পরিবারের আর পাঁচটা সাধারণ পরিবারের মতন বেঁচে থাকা, সরকারী ক্ষমতা বা প্রতিপত্তির জাঁকজমক এড়িয়ে জীবনযাপন করা আজকের পশ্চিমবঙ্গে রূপকথার মতন মনে হলেও, সত্য। আজ নেতাদের বিছানার তলা বা আলমারি বা সিন্দুক থেকে বেরোয় অন্যায়ভাবে মানুষ ঠকিয়ে উপার্জিত কোটি কোটি টাকা। কমরেড বুদ্ধদেবের অনাড়ম্বর দু-কামরার ফ্ল্যাটের আনাচে-কানাচে রয়েছে বই - রবীন্দ্রনাথ, মার্কেজ, জোসে সারামাগো ইত্যাদি। আজকের তথাকথিত বুদ্ধিজীবিরা যেখানে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার মুছতে ব্যস্ত, কমরেড বুদ্ধদেব দাঁড়িয়ে গুরুত্ব দিয়ে শুনছেন চেয়ারে উপবিষ্ট সত্যজিৎ রায় ও উৎপল দত্তের বক্তব্য। আজ যেখানে মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য নেতামন্ত্রীদের মুখে অবিরাম কু-কথার স্রোত, অশ্রাব্য ভাষার ব্যবহার রাজনৈতিক বিতর্কের পরিসরকে কলুষিত করছে রোজ, সেখানে কমরেড বুদ্ধদেবের সুললিত ভাষা, শব্দের প্রয়োগ এবং বাচনভঙ্গী দেখে বোঝার উপায় থাকত না যে তিনি সাহিত্যিক নন, রাজনীতিবিদ। বুদ্ধদেবের প্রয়াণে শুধু এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যু হল না, বলা যেতে পারে রাজ্য রাজনীতির এক ঐতিহ্যশালী রাজনৈতিক সংস্কৃতির শেষ প্রতিনিধির প্রয়াণ হল।

কিন্তু ব্যক্তি কমরেড বুদ্ধদেবের এই যাপন শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত নীতিবোধের ফসল নয়। আসলে এই আপোষহীন সততার বীজ পোঁতা রয়েছে ১৯৬০-৭০ দশকের উত্তাল বামপন্থী আন্দোলনের ইতিহাসে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জন্য লড়াই করছেন বামপন্থীরা। সেই লড়াইয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধিরা। কিন্তু যেহেতু শ্রেণিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁরা শ্রমিক-কৃষকের পক্ষে আজীবন লড়াই করার অঙ্গীকার করেছেন তাই তাদের মানানসই সাধারণ জীবনযাপন করা সেই সময়কার বাম রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। প্রমোদ দাশগুপ্ত, জ্যোতি বসু, বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরীর মতন নেতাদের জীবনযাপন এখনও বামপন্থী মননে মুগ্ধতা তৈরি করে। কমরেড বুদ্ধদেব সেই ঐতিহ্যের অন্যতম শেষ প্রতিনিধি। তিনি মাত্র ৩৩ বছর বয়সে বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীসভার সদস্য হন এবং প্রায় তিন দশক তিনি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক, গৃহ মন্ত্রক এবং সর্বশেষে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। একজন তরুণ যুবক থাকাকালীন তিনি মন্ত্রীসভার সদস্য হন এবং বৃদ্ধাবস্থায় তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরে যেতে বাধ্য হন। এত দীর্ঘ সময় পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতার শীর্ষে থাকার পরেও, নানা বিতর্কের কেন্দ্রে থাকার পরেও, কোনো বিরোধীও এই অভিযোগ তোলার সাহস পাননি যে তিনি দুর্নীতিগ্রস্ত বা দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ করেছেন। আজকের সমাজের দিকে তাকালে তাঁর এই নিষ্কলুষ জীবনযাপন আমাদের তরুণ প্রজন্মকে দিশা দেখাবে যে রাজনীতি মানুষের স্বার্থে করতে হয়, ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়।

বুদ্ধদেব বাম আন্দোলনের এক সন্ধিক্ষণে বামফ্রন্ট সরকারের দায়িত্বে আসেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ততদিনে ভেঙে গেছে। চীন সমাজতন্ত্রের নামে একটি রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েম করে বিপুল আর্থিক বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করেছে। গোটা পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধসে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে বামপন্থী আন্দোলনের সামনে সমাজতন্ত্রের বাস্তবতা, উপযোগিতা এবং কোন ধরনের সমাজতন্ত্র তাঁরা প্রতিষ্ঠা করতে চান সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে দুই-দশকের বেশি চলা বামফ্রন্ট সরকার গ্রামীণ বাংলার ব্যাপক উন্নতিসাধন করলেও শিল্পায়নের ক্ষেত্রে লাগাতার পিছিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বেকারত্ব তথা যুবসম্প্রদায়ের অন্য রাজ্যে চলে যাওয়ার প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। গ্রামীণ কৃষক শ্রেণির হাতে বাড়তি টাকা বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই এসেছে। কিন্তু ১৯৯০-এর দশক থেকে কৃষির বৃদ্ধির হার নিম্নমুখী, কৃষি আর খুব বেশি লাভজনক নেই। এহেন পরিস্থিতিতে যেই জটিল মতাদর্শগত এবং রাজনৈতিক প্রশ্ন গোটা বাম আন্দোলন তথা বাম সরকারের সামনে উপস্থিত হয়, তাতে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ নেতা এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে অবস্থান নিতেই হয়। ২০০৬ সালের নির্বাচনে শিল্পায়নের এজেণ্ডায় নির্বাচন লড়ে বুদ্ধদেবের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করে। এই নির্বাচনের বিপুল বিজয়ের মূল কাণ্ডারী অবশ্যই বুদ্ধদেব।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষির সাফল্যের উপর দাঁড়িয়ে শিল্প নির্মাণ করতে হবে এই নিয়ে কোনো বিতর্ক আসলে কখনই ছিল না। কিন্তু প্রশ্ন ছিল যে শিল্প কীভাবে তৈরি হবে? ইতিমধ্যেই বাম সরকারের নিজস্ব আর্থিক স্থিতি খুব ভালো নয়। গোটা দেশজুড়ে বেসরকারীকরণের হিড়িক চলছে, এমতাবস্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে শিল্পায়নের পথ নেওয়ার কথা বুদ্ধদেবের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার ভাবল না। কৃষি ক্ষেত্রে সমবায় গড়ে তুলে কৃষি বৃদ্ধি করা যেত কি? সেই পথে কি আরও বেশি কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে কৃষিনির্ভর শিল্প গড়ে তোলা যেত? এই নিয়েও খুব বেশি ভাবনাচিন্তা বুদ্ধদেব নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার করেনি। তৃতীয়ত, নব-উদারবাদী যুগে কেন্দ্রীয় সরকার বিনিয়োগ কমাচ্ছে, রাষ্ট্রায়ত্ত কল-কারখানা বানাচ্ছে না, রাজ্য সরকারগুলিকে বলছে বাজারে নেমে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বেসরকারী পুঁজিকে নিজের রাজ্যে নিয়ে যাও। তাই সমস্ত রাজ্যই পুঁজিপতিদের নানারকম কর ছাড় ও অন্যান্য আকর্ষণীয় প্যাকেজ দিতে শুরু করে। বুদ্ধদেব নেতৃত্বাধীন সরকারও সেই পথেই হাঁটে। এই পথে যদি সাফল্য আসত তাহলে বুদ্ধদেব হতেন পশ্চিমবঙ্গের সর্বাধিক সফল মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বহু বছর ধরে জমে থাকা ক্ষোভ শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে বিরোধীদের নতুনভাবে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ করে দিল। এবং তার পরিণামে বামফ্রন্ট সরকারের পতন হল।

আজ প্রায় দুই দশক পরে সেই দিনগুলির কথা ভাবলে এই কথা মানতেই হবে যে বুদ্ধদেব বাম সরকার পরিচালনা তথা বাম আন্দোলনের সামনে যেই অচলায়তন এবং সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়েছিল তাকে ভাঙতে চেয়েছিলেন। এবং সেই চাওয়ার মধ্যে কোনো খাদ ছিল না। ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে তিনি সেই শিল্পায়নের নীতি গ্রহণ করেননি। করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গবাসীর কথা ভেবে। কিন্তু মানুষ তা মেনে নেননি। যারা বর্তমানে ক্ষমতাসীন, তাদের এইসব উচ্চমানের আলোচনা তথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো আগ্রহ নেই। তারা তোলাবাজি করে ক্ষমতার আস্ফালন করতেই ব্যস্ত। অতএব পশ্চিমবঙ্গে এখন শিল্পে ভাটার টান। তা নিয়ে খুব বেশি আলোচনা নেই। বেকারত্ব ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, মানুষ আরও বেশি করে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। অতএব বুদ্ধদেব তাঁর সরকারের শেষ মেয়াদে শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে যেই কথাগুলি বলেছিলেন তা এখনও প্রাসঙ্গিক। কিন্তু কোন পথে শিল্পায়ন হওয়া উচিত তা নিয়ে আজ আর রাজ্য রাজনীতিতে কোনো আলোচনাও নেই। সবাই যেন মেনে নিয়েছে যে এই রাজ্যের ভাগ্যে শিল্পায়ন লেখা নেই।

২০১১ সালে নির্বাচনী পরাজয়ের পরে বুদ্ধদেব ধীরে ধীরে জনপরিসর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে থাকেন। তাঁর অসুস্থতাও তাঁকে কিছুটা বাধ্য করে সরে যেতে। কিন্তু ভারতের চিরাচরিত যে রাজনীতি, যেখানে যেনতেনপ্রকারেণ ক্ষমতায় টিকে থাকাই দস্তুর, অন্তত নিজের দলের ভিতরে, বুদ্ধদেব সেই পথে হাঁটেননি। তিনি পরবর্তী প্রজন্মের নেতৃত্বের উপর ভরসা রেখে অন্তরালে চলে যান। কিন্তু তাই বলে তিনি তাঁর রাজনৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে সরে যাননি।

২০১৪ সাল থেকে সাম্প্রদায়িক বিজেপি দেশের মসনদে বসে এবং রাজ্যে তাদের সমর্থনবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। তৃণমূলের অপশাসনের বিরুদ্ধে মানুষ বামেদের তুলনায় বিজেপিকেই ভোট দিতে থাকেন, যার ফলে আজ তারা রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের তকমা পেয়েছে। বামেদের ভোট হ্রাসের পরিমাণ এবং বিজেপি-র ভোট বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় সমান। এই পরিস্থিতিতে অসুস্থ শরীরে বুদ্ধদেব পশ্চিমবঙ্গবাসীকে বলেন যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার অর্থ তপ্ত কড়াই থেকে আগুনে ঝাঁপ দেওয়া। সাম্প্রদায়িক বিজেপি-র বিপদ সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ ধারণা ছিল, তাই তিনি মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে তৃণমূলের ন্যক্কারজনক রাজনীতির বিরুদ্ধে বিজেপি কখনই বিকল্প হতে পারে না। তাঁর এই কথাটিও আজ পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বর্তমান রাজনীতির নিরিখে বামপন্থীদের মধ্যে শেষ ‘মাস লিডার’ বা জননেতা। দলীয় পরিচিতির বাইরেও বহু মানুষের সমর্থন এবং ভালোবাসা তিনি পেয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে রাজ্যজুড়ে শোকের ছায়া এই বার্তাই দেয় যে রাজ্যবাসীর মনে তাঁর জন্য একটি অনন্য আসন সর্বদা ছিল। তারা হয়ত তাঁর সঙ্গে সবসময় একমত হয়নি, কিন্তু তাতে তাঁর প্রতি সম্মান কখনওই কমেনি। বাম আন্দোলনকে আরও বহু পরিশ্রম করতে হবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মতন নেতা তৈরি করার জন্য।