আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ পঞ্চদশ সংখ্যা ● ১-১৫ আগস্ট, ২০২৪ ● ১৬-৩১ শ্রাবণ, ১৪৩১

প্রবন্ধ

সলিল চৌধুরী ও গণসংগীত - কিছু ব্যক্তিগত অনুভব

মলয় মুখোপাধ্যায়

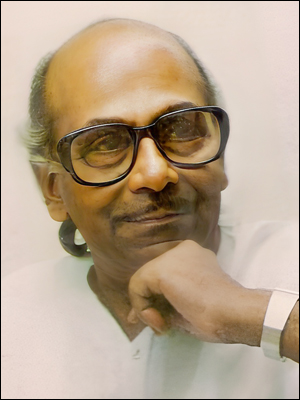

ভারতবর্ষের সঙ্গীত গগনের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ পালিত হবে সারা দেশে। সলিল চৌধুরীর অবাধ বিচরণ ছিল সঙ্গীতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তাঁর সঙ্গীত-জীবন শুরু হয়েছিল উত্তরণের গান বা গণসঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে। তার পরে তাঁর সৃষ্টির দিগন্ত বিস্তৃত হয়। আমার যেহেতু ব্যক্তিগত ভালোলাগার বিষয় গণসঙ্গীত তাই আমি মূলতঃ সলিল চৌধুরী সৃষ্ট গণসঙ্গীত বিষয়ে নিজের ভাবনা ব্যক্ত করার চেষ্টা করবো।

সলিল চৌধুরীর জন্ম হয়েছিল ১৯শে নভেম্বর, ১৯২৫ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগণার গাজিপুর গ্রামে। তাঁর শৈশব কেটেছে বাবার চাকরীক্ষেত্র আসামে। বাবা ডাঃ জ্ঞানেন্দ্র চৌধুরী ছিলেন কাজিরাঙ্গার কাছে হাতিকুলি চা বাগানের ডাক্তার। বাবার সংগ্রহে ছিল প্রচুর ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল সিম্ফনি যেমন বেটোফেন, বাখ, মোৎজার্ট, শোঁপা এঁদের কম্পোজিশন এবং তার সঙ্গে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের রেকর্ড। আসামের বাড়ীতে একটা অর্গান ছিল। ছোট্ট সলিল সেটা বাজাতেন। ছোটবেলা থেকেই সলিল চৌধুরী সঙ্গীতের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর সঙ্গীতের কান তৈরি হয়েছিল সেই শৈশবেই। ৬-৭ বছর বয়সে উত্তর কলকাতায় ২১ নং সুকিয়া স্ট্রিটে জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ীতে আসা হল পড়াশোনা করতে। সেখানে তাঁর দাদা নিখিল চৌধুরীর একটি অর্কেস্ট্রার দল ছিল, যাঁদের কাজ ছিল উত্তর কলকাতার ছায়া সিনেমা হলে নির্বাক চলচ্চিত্রে পর্দার পেছনে বসে বাজনা বাজানোর। ঐ শিশু অবস্থাতেই সলিল পিয়ানো, বাঁশি, বেহালা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজানোয় বেশ পারদর্শী হন এবং তাঁর দাদার দলে হয়ে ওঠেন বিস্ময় বালক। তিনি দাদার সেই দলের সঙ্গে কয়েকবার ছায়া সিনেমাতে বাঁশিও বাজিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে সলিলকে পড়াশুনো করতে চলে আসতে হয় তাঁর মাতুলালয় দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। সেখানে তিনি ভর্তি হন হরিনাভি উচ্চ বিদ্যালয়ে। মেধাবী সলিল সংস্কৃতে লেটার নিয়ে স্কুল ফাইনাল পাশ করে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হন। সলিল চৌধুরী স্কুল জীবনের শেষ থেকেই বামপন্থী আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। গ্রামের মধ্যে বয়ে চলা পিয়ালি নদী গ্রীষ্মে মজে যেত এবং বর্ষায় দু'কূল ভাসিয়ে আনত বন্যা, যার ফলে দরিদ্র কৃষকরা চরম আতান্তরে পড়তেন যুগপৎ খরা এবং বন্যায়। গ্রামের সেই দরিদ্র কৃষকদের পাশে থাকার জন্য গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে অর্থ সংগ্রহের জন্য সলিল একটি গান লেখেন 'দেশ ভেসেছে বানের জলে'। ক্রমে সলিল চৌধুরীর কাছে সঙ্গীত হয়ে উঠল সামাজিক দায়িত্ব পালনের অঙ্গ এবং তিনি হয়ে উঠলেন ভারতীয় কমুনিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য। সলিল চৌধুরী এই মানবিক ভাবনা আহরণ করেছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে কারণ তাঁর বাবা ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থক এক সাহসী মানুষ এবং তিনি ব্রিটিশ সরকারের বেতনভুক কর্মচারী হলেও আসামের সেই চা বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে বিভিন্ন নাটক করাতেন, যেগুলিতে থাকত ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে সরাসরি আঘাত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সলিল চৌধুরি প্রত্যক্ষ করেন মানুষের চরম দুর্দশা এবং জীবন যন্ত্রণা এবং তাঁর মানবিক বোধ থেকে তৈরি হয় প্রথম গণসঙ্গীত - 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে এই জনতা' - গানটি ছিল কীর্তনাঙ্গের। গানটি আন্দামান জেল থেকে ছাড়া পাওয়া কিছু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্বর্ধনা দেবার একটি অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়।

১৯৪৪ সালের দুর্ভিক্ষের আবহে কম্যুনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক মঞ্চ 'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ' (IPTA) গঠিত হয় এবং সলিল চৌধুরী সেই মঞ্চে যোগদান করেন। গণনাট্য সঙ্ঘে ছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ঋত্বিক ঘটক, বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখ বিশিষ্ট মানুষ। কলকাতার রাস্তায় অগণিত মানুষের মৃত্যুর ঘটনা সলিল চৌধুরীকে প্রচণ্ড মানসিক কষ্ট দেয়। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের জন্য সলিল চৌধুরী রচনা করেন প্রচুর গান, কবিতা এবং নাটক। কলকাতার রাস্তায় একটি দুর্ভিক্ষ পীড়িত কালো মেয়েকে দেখে সলিল চৌধুরীর মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট কৃষ্ণকলির কথা, যে আজ কলকাতার রাস্তায় অভুক্ত হয়ে ঘুরছে - এবং 'সেই মেয়ে' নামক ঐ গানটি সুচিত্রা মিত্রর গলায় আজও এক অমর সৃষ্টি হয়ে বেঁচে আছে। তাছাড়াও সেই সময়ে সলিল চৌধুরীর বিখ্যাত আরও কয়েকটি গণসঙ্গীত হল তেভাগা আন্দোলনকে উপজীব্য করে 'হেই সামালো ধান হো', ২৯শে জুলাই, ১৯৪৬-এর সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে লেখা 'ঢেউ উঠছে কারা টুটছে', যুদ্ধবিরোধী শান্তি আন্দোলনের গান - 'আমাদের নানান মতে নানান দলে দলাদলি', বন্দিমুক্তি আন্দোলনের গান 'বিচারপতি তোমার বিচার' এই রকম আরও প্রচুর গান। পরবর্তীতে 'আমাদের নানান মতে' গানটি 'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শান্তি সঙ্গীত' হিসেবে বিবেচিত হয়।

নিজের লেখা গান ছাড়াও সলিল চৌধুরী সুর করেন সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা 'রানার' কবিতা এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'পাল্কির গান' কবিতার। দুটি গানেরই কাব্যগুণ অক্ষুণ্ণ রেখে সলিল চৌধুরী সৃষ্টি করলেন দুটি অবিস্মরণীয় গান এবং গান দুটির অপূর্ব সুর এবং ব্যাঞ্জনায় উঠে এল দুটি ভিন্নতর পথ চলা। রানার গানে এক দরিদ্র রানার, যার পকেট অর্থশূন্য এবং যাকে চিঠি লেখবার কেউ নেই, দুর্গম পথে রানার ছুটে চলে মানুষের চিঠি এবং টাকা বহন করে এবং অবশেষে ভোরের লাল আলো ফুটে ওঠে তাঁর দীর্ঘ শ্রমের এক রাত কাটানোর পরে এক নতুন ভোরে। 'রানার' গানটি সম্বন্ধে সলিল চৌধুরীর খুব প্রিয় এক সঙ্গীতজ্ঞ কবির সুমন বলেছেন বিশিষ্ট জার্মান লেখক আর্নেস্ট ফিশার যাঁকে ওই সময়ে 'মার্ক্সবাদের এরিস্টোটল' বলা হতো, তিনি তাঁর 'The Necessity of Art' বইতে লিখেছিলেন - "কলা'র প্রয়োজন মানুষকে এবং দুনিয়াকে বোঝানোর এবং সমাজ পরিবর্তনের দিশা দান করার।" সুমন ব্যাখা করেছেন কীভাবে এই গানে রানারের দীর্ঘ পথ ছুটে চলার শ্রমকে সলিল চৌধুরী নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। গানটিতে বারবার খরজ বা টনিক পরিবর্তন হয় এবং গানের কথার মর্মার্থ বোঝাতে গানটি ভৈরবী থেকে আহির ভইরোঁতে চলে আসে যেখানে সুকান্ত বলেছেন 'শহরে রানার যাবেই পৌঁছে ভোরে'। গানের শেষ দিকে যেখানে আছে - 'আকাশ হয়েছে লাল' - সেখানে যেন ভোরের সূর্য লাল নিশান হয়ে দেখা দেয় এবং বলা হয় 'আলোর স্পর্শে কেটে যাবে কবে এই দুঃখের কাল' এও যেন বিপ্লবের এক কাল বা ক্ষণ নির্ধারণ করে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর কবিতায় পাল্কিবাহকদের নিরীক্ষণ করেছিলেন কিন্তু সলিল চৌধুরি সেই গানটিতে পালকি চালকদের মুখে শুনিয়েছেন গ্রামের ছবি এবং তাঁদের জীবন সংগ্রামের কথা। 'পাল্কির গান'-এ কথা ও সুর মিলেমিশে এক সুন্দর দৃশ্যকল্প তৈরি করে। এ গান হয়ে ওঠে মেহনতি মানুষের দুঃখকষ্ট লাঘব করবার দুঃখ কষ্টের দলিল।

১৯৫১ সালের পরে সলিল চৌধুরী বম্বে চলে যান এবং সেখানে সঙ্গীত পরিচালনা ছাড়াও তিনি তাঁর লেখা গল্পের চিত্রনাট্য নিজে লেখেন এবং সেখানে 'দো বিঘা জমিন'-এর মতো চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। সলিল চৌধুরী ৭৫টি হিন্দি, ৪১টি বাংলা, ২৭টি মালয়ালম, এবং বেশ কিছু ওড়িয়া, তামিল, কণ্ণড় ও গুজরাটি ছবিতে গানের সুর করেছেন। তাছাড়াও বাংলা বেসিক গান মানে আধুনিক বাংলা গানেও তাঁর উপস্থিতি ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সেই সময়ের প্রায় সব জনপ্রিয় শিল্পীই তাঁর গান গেয়েছেন যেমন লতা মঙ্গেশকর, মান্না দে, শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। বোম্বেতে চলে গিয়েও তাঁর হিন্দি সিনেমার গানের ব্যস্ততার মধ্যেও সেখানে জাগরণের গানের দল গড়ে তোলেন - 'বম্বে ইউথ কয়্যার', যে দলে গান করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতার মতো গুণী শিল্পীরা।

এবার আসি একান্তই ব্যাক্তিগত কথায় যার মধ্যে রয়েছে আমার জীবনে সলিল চৌধুরী কীভাবে তাঁর প্রভাব ফেলেছেন। আমার মনে পড়ে যায় ১৯৭৭ সালের প্রথম দিকের প্রাক নির্বাচন পর্বে আমার সুযোগ হয়েছিল সলিল চৌধুরী ও তাঁর সহশিল্পীদের পরিবেশিত গণসংগীত শোনার। নৈহাটি পৌরসভা সংলগ্ন মাঠে আয়োজিত হয়েছিল ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র এক নির্বাচনী জনসভা যেখানে উপস্থিত ছিলেন সলিল চৌধুরী, তাঁর সহশিল্পীদের নিয়ে গণসঙ্গীত পরিবেশন করতে। স্থানীয় কিছু পার্টিনেতার বক্তৃতার পর গান গাইতে উঠলেন সলিল চৌধুরীর ও তাঁর ছোট্ট দল - সাকুল্যে সাত-আট জনের, যার মধ্যে গানের শিল্পী বোধকরি তাঁকে নিয়ে ছিলেন পাঁচজন। যতদুর মনে পড়ে প্রথম গান ছিল - 'আলোর পথযাত্রী', দ্বিতীয় গান - 'হেই সামালো ধান হো', তৃতীয় গান - 'আমাদের নানান মতে নানান দলে' এবং চতুর্থ এবং শেষ গান ছিল - 'ঢেউ উঠছে কারা টুটছে'। সভায় উপস্থিত শ্রোতাদের সলিল চৌধুরী তাঁর গান পরিবেশনের অলঙ্করণে মন্ত্রমুগ্ধ করে তুলেছিলেন। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে সেই চারটি গান শুনেছিলাম কারণ আমি সেই সময়ে 'গণকন্ঠ' নামক এক দলে সঙ্গীত পরিচালনা করতাম এবং সেই দলটির অস্তিত্ব এখনও আছে। সলিল চৌধুরীর দলের গান শুনে মনে হয়েছিল আমরা ওঁনার উপরোক্ত প্রথম তিনটি গান তো গাই কিন্তু আমাদের তো কিছুই অনুভব হয়না। আসলে সলিল চৌধুরীর দলের গানে হারমনাইজেশন ও ভোকাল রেফ্রেনই তো গানগুলিকে এত শ্রুতিনন্দন করে তোলে। পরে শ্রীমতী সবিতা চৌধুরী ও সলিল কন্যা অন্তরা চৌধুরীর লেখায় পড়েছি অবলীলাক্রমে সলিল চৌধুরী কেমন করে বেসিক গানের রেকর্ডেও থ্রি ষ্টেজ হারমনি করাতেন।

'গণকন্ঠ'-এর গান পরিচালনা করতাম আমি। যেহেতু আমরা সলিল চৌধুরীর গানও করতাম, আমি খুব মন দিয়ে হালিশহরের এক গুণী যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী শ্রী সমর ঘোষের কাছে কর্ড এবং হারমনাইজেশনের প্রাথমিক পাঠ নিই শুধুমাত্র হারমোনিয়াম যন্ত্র নির্ভর করে। কবির সুমনের 'রানার' গানের দীর্ঘ আলোচনা শুনে মনে পড়ে যায় আমার দাদার সাঙ্গে রানার গানটি হারমোনিয়মে বাজাতে কি নিদারুন কষ্টই না করতে হয়েছিল আমাকে। আমার মনে হয়েছিল সলিল চৌধুরী ছিলেন এক সুরের জাদুকর তাই তাঁর গান গাইতে গেলে বা নিছক বাজাতে গেলেও যে শিক্ষার প্রয়োজন - তা আমার নেই।

আমাদের দল 'গণকন্ঠ', হালিশহর, যার মাথায় আছেন নজরুল গবেষক বাঁধন সেনগুপ্ত, ভাবছে সলিল চৌধুরী শতবর্ষে সলিল চৌধুরীর গানকে বেশি করে মানুষের কাছে নিয়ে যাবার। আমাদের মনে হয় শতবর্ষে সেই মহান শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সেটাই হবে যথার্থ পথ।

তথ্যঋণঃ

● সলিল চৌধুরী রচনা সমগ্র (১ম খণ্ড): দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।

● সলিল চৌধুরী প্রথম জীবন ও গণসঙ্গীত - সমীর কুমার গুপ্ত, মিলেমিশে প্রকাশন, কলকাতা।

● ইউটিউবে কবির সুমনের একটি ভিডিও রেকর্ডিং।