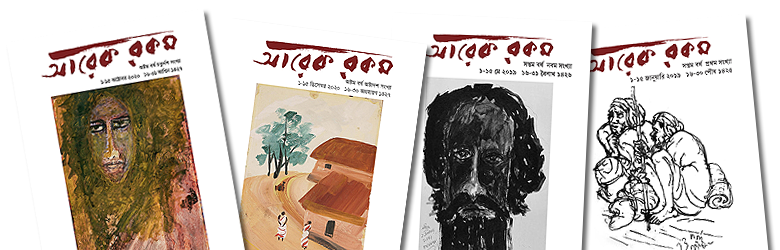

আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ পঞ্চদশ সংখ্যা ● ১-১৫ আগস্ট, ২০২৪ ● ১৬-৩১ শ্রাবণ, ১৪৩১

প্রবন্ধ

আরও যেন হিংস্র হয়ে উঠছে সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ

সায়ন ভট্টাচার্য

ইতালীয় চিন্তক আন্তোনিও গ্রামশির মতে, বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো 'সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ'। আধুনিক দুনিয়ায় বিশেষ করে 'প্রথম বিশ্বের' বুর্জোয়া শ্রেণির লোকেরা এখন কেবল রাষ্ট্রীয় নির্মম সন্ত্রাস নয় বরং এরা সাংস্কৃতিক ও চিন্তাধারাগত দিকগুলো ব্যবহার করে রাজত্ব করছেন। বুর্জোয়া বিশ্ব তাদের অস্ত্রশক্তির পাশাপাশি তাদের তৈরি করা রাজনৈতিক নেতা, দল ও বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী, রীতিনীতি এবং আদর্শ সমাজের উপর চাপিয়ে দেয় ক্রমাগত। কার্ল মার্ক্স লিখেছিলেন - "শাসকশ্রেণি তাদের শাসনকালে নিজেদের ভাবধারা, চিন্তা-চেতনা ও বুদ্বিবৃত্তিক বিষয়াদি সমাজে সংক্রমিত করে চলে"।

'তৃতীয় বিশ্বের' সাধারণ মানুষ প্রতিদিন পরতে পরতে বুর্জোয়া বিশ্বের সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের সম্মুখীন ও তার চাপে সম্মোহিত হচ্ছে। কিন্তু এখন এরা আরও অগ্রসর হয়ে সাধারণ মানুষের উপর সাংস্কৃতিক আগ্রাসনও চালু করেছে। আজ বুর্জোয়া বিশ্ব বুঝতে পারছে যে তৃতীয় বিশ্বের উপর প্রভুত্ব কায়েম করে তা বজায় রাখার জন্য সামরিক আধিপত্যের পাশাপাশি 'সাংস্কৃতিক আধিপত্য' বা 'কালচারাল হেজিমনি'ও বজায় রাখার দরকার। জনগণের মধ্যে তারা এমন ধারণা তৈরীর প্রয়াস চালাচ্ছে যে, তাঁরা ভাবতে বাধ্য হবে যা ঘটছে তাই 'স্বাভাবিক'। এতে কোনো শোষণ বা বঞ্চনার বিষয় নেই। সোজা কথা তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র মানুষ মনেই করবে না যে, তাদের ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীকার অর্জনের জন্য আলোকিত সাম্যবাদের দিকে এগিয়ে যাওয়া দরকার।

আন্তোনিও গ্রামসী তাঁর 'জেলখানার নোট' বইয়ে বিষয়টি এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন -

"জনগণের একটি বড় অংশ 'ক্রমাগত' ভাবে প্রভাবিত হতেই থাকবে, যারা সমাজের ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর লোক; 'ঐতিহাসিক' ভাবে বিশ্ব উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এদের একটি সম্মানজনক অবস্থা বিরাজমান। এরা অন্য দিকে সামাজিকভাবে প্রতিপত্তিশালীও বটে"।

রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের লোকেরা 'আইনের' দোহাই দিয়ে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার নামে নানাভাবে চাপ ও শক্তি প্রয়োগ করে থাকে। রাষ্ট্রের এই কর্মের প্রতি জনগণের 'মতামত' আছে কি নেই তার কোনো তোয়াক্কাই করা হয় না। চাপ প্রয়োগকারী সংস্থা সামাজিক সংকট নিরসনের নামে যা করে চলে তাতে জনগণের মতামত নেবার দরকারও মনে করে না।

গ্রামসির সময়টিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, তিনি উৎপাদন শক্তি তত্ত্ব ও অর্থনীতিবাদকে বিরোধিতা করেছেন। উদারনৈতিক অর্থনীতিবাদ মুলত মানুষের সামগ্রিক মুক্তির জন্য সাম্যবাদের লড়াই সংগ্রামকে পিছিয়ে দেয়। লেনিনের মতোই গ্রামসিও শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষকে তীব্র লড়াইয়ের মাধ্যমে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের জন্য এগিয়ে আসার আহবান করেন। তিনি সেই লড়াইকে 'পরিবর্তনের যুদ্ধ' নাম দিয়ে বলেছেন সেই লড়াই পরিচালিত হবে কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে। লেনিন ও গ্রামসি উভয়ই কমিউনিস্ট ভ্যান গার্ড হিসাবে 'পদাধিকারের লড়াই' চালনায় সাংস্কৃতিক লড়াইও লড়তে বলেছেন।

তাঁরা ক্রমান্বয়ে বুর্জোয়া সমাজের উপরি কাঠামোতে প্রচলিত সাংস্কৃতিক প্রভাব বলয়কে বিতাড়িত করে নয়া ধারার সৃজন করতে চান। তবে সংস্কারবাদীরা আলোকিত সাম্যবাদের মৌলিক কার্যক্রমের সাথে একাত্ম নন। তাঁরা পুরাতন ব্যবস্থার বিপরীতে নয়া ব্যবস্থার প্রবর্তনে উৎসাহিত নন।

সংস্কারবাদীরা গ্রামশির চিন্তাধারার অপব্যবহার করছেন, এরা প্রলেতারিয়েত বিশ্ব ও পুঁজিবাদী বিশ্বের পার্থক্য স্পষ্ট করতে নারাজ। ফলে এরা দুনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ক্ষতিসাধনে লিপ্ত রয়েছে। তাঁরা বলতে চায় যে, এখনও দুনিয়া গ্রামসীর সময়ের মতোই আছে। সংস্কারবাদীদের মতে প্রথম বিশ্বের 'বিপ্লবীরা' এবং জনরঞ্জনবাদী 'বামপন্থীরা' বিশ্বাস করেন ক্রমান্বয়ে প্রথম বিশ্বের নেতৃত্ব তাঁরাও গ্রহণ করতে পারবেন।

কিন্তু গত শতাব্দীর শুরুর দিকে নিও-মার্ক্সিস্ট চিন্তাবিদরা একটা সমস্যার মুখোমুখি হল। তাঁরা দেখতে পেলেন মার্ক্সের ভবিষ্যৎবাণী মিলছে না। ইউরোপের অ্যাডভ্যান্সড্ সমাজগুলোতে সর্বহারাদের উপলব্ধি আসছে না। কাঙ্ক্ষিত বিপ্লব আসছে না।

হিসেব কেন মেলে না? কেন ইংল্যান্ড কিংবা জার্মানীতে প্রলেতারিয়েতের বিপ্লব আসছে না? কেন শ্রমিকরা এতো ভয়াবহ নির্যাতন ও শোষণের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও বিদ্রোহ করছে না?

যেসব নিও-মার্ক্সিস্ট চিন্তাবিদ এই প্রশ্নগুলোর জবাব তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে গ্রামশি বললেন, জনগণের ওপর নিয়ন্ত্রণ কেবল সংসদ কিংবা ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে আসে না। সত্যিকারের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রায় অবধারিতভাবে চালিত হয় সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা।

কীভাবে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ অর্জিত হয়? কীভাবে একটা সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণি বা গোষ্ঠী তাদের প্রভাব অর্জন করে? একবার প্রভাব ও ক্ষমতা অর্জনের পর কীভাবে তারা সেটা টিকিয়ে রাখে? প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলো এমন সামাজিক কাঠামো তৈরি করে যা জনমানুষের স্বার্থবিরোধী। তবু তাদের ক্ষমতা টিকে থাকে কীভাবে? কেন মানুষ তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে না? কীভাবে সর্বহারা এত সহজভাবে এমন একটা ব্যবস্থায় অংশ নেয় যেটা আসলে তাকে দাস বানিয়ে রেখেছে?

এই প্রশ্নগুলোর জবাবে গ্র্যামশির উত্তর হল - কালচার, সংস্কৃতি।

গ্র্যামশি বললেন, ইউরোপের অ্যাডভ্যান্সড্ পুঁজিবাদী সমাজে সর্বহারার বিপ্লব আসেনি, কারণ এ দেশগুলোর শক্তিশালী সংস্কৃতি আছে। সংস্কৃতির প্রচার করা এবং টিকিয়ে রাখার জন্য আছে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। যেমন ভারতের মতো বৃহৎ জনবিস্ফোরণের দেশে শিক্ষার এলিটিয়করণ সব শ্রেণির জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে দেয় না। এই সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো মিলেই বিদ্যমান পুঁজিবাজারের ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখছে। সর্বহারাকে আটকে রাখছে বিপ্লবী হওয়া থেকে। এসব সমাজে বিপ্লব হচ্ছে না, কারণ এখানে একটা নির্দিষ্ট ধরণের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আধিপত্য আছে।

মানুষ কী চায়, মানুষের আকাঙ্ক্ষা কী, মানুষেল স্বপ্ন কী - এগুলো ঠিক করে দেয় রাষ্ট্র চিহ্নিত কালচার। পুঁজিবাদী সমাজের কালচার মানুষের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সর্বহারাকে দাস বানিয়ে রাখে। সাংস্কৃতিক আধিপত্য বা কালচারাল হেজেমনি হল ঐ জিনিস যার মাধ্যমে কোনো একটি শ্রেণি আধিপত্য অর্জন করে এবং নিজের বিশেষায়িত অবস্থান (privileged status) বজায় রাখে। গ্রামশির মতে, বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে রক্ষা করে এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য।

আধুনিক বিশ্বে নিয়ন্ত্রণ শুধু সামরিক না। বরং জনগণকে নিয়ন্ত্রণের অন্যতন প্রধান হাতিয়ার হল মিডিয়া। সমাজের সংস্কৃতির প্যারামিটার এবং সীমানাগুলো ঠিক করে দেওয়ার মাধ্যমে মিডিয়া নিপুণভাবে জনগণের চিন্তা, চেতনা ও আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে। নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসেবে সামরিক শক্তির চেয়েও মিডিয়া বেশি কার্যকরী।

কিছু নিয়ম, রীতি-নীতি, প্রথা-প্রচলন, কিছু ট্যাবু, কিছু মূল্যবোধ, কিছু মোটিফের সমষ্টিই তো, তাই না? তো এই রীতি-নীতি, প্রথা-প্রচলন, ট্যাবু, মোটিফগুলো - এই কালচার - কে তৈরি করল? যেমন বর্তমানে - 'জয় শ্রীরাম', হনুমান চালিশা দিয়ে আইপিএল ক্রিকেট ম্যাচে ডিজে, কিংবা বিভিন্ন ধরনের নিত্যনতুন দেবদেবীর আরাধনা।

গ্রামশির মতে, কেউ যদি সমাজের ন্যারেটিভ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, এবং কেউ যদি জনগণকে বোঝাতে পারে - যেসব সাংস্কৃতিক রীতিনীতি (norms) আমাদের সমাজে আছে, সেটাই পৃথিবীর চিরন্তন রীতি, সবকিছু এভাবেই সবসময় ছিল অথবা এভাবেই সবসময় থাকার কথা - তাহলে মানুষ 'স্ট্যাটাস কো' বা বিদ্যমান অবস্থা নিয়ে আপত্তি করবে না।

সংস্কৃতি মানুষই তৈরি করে। সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণির লোকেরা নিজেদের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করা এবং টিকিয়ে রাখার জন্য সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর তাদের তৈরি করা এই সংস্কৃতির কল্যাণে সমাজের অন্য মানুষরা মনে করে - সমাজের জুলুম, শোষণগুলো আসলে সাইক্লোনের মতোই জীবনের আরেকটা অমোঘ বাস্তবতা। এগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করা, এগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অর্থহীন। এগুলো মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু আসলে এটা বাস্তবতার চিরন্তন কোনো অংশ না, অবধারিত, অমোঘ কিছু না। বরং এটা কালচারাল হেজেমনি বা সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মাধ্যমে তৈরি মায়া। বিভ্রম।

আর একারণেই মার্ক্সের সেই বিপ্লব আসছে না। সর্বহারা এখনও শেকলে আটকে আছে, কারণ শেকল ভাঙ্গার বদলে তারা ঐ শেকলকে দুনিয়ার চিরন্তন বাস্তবতা হিসেবে মেনে নিয়েছে। সাধারণ মানুষের শেকল তাঁর গোঁড়া চিন্তা। এটাই কালচারাল হেজেমনির শক্তি। কালচার একসময় মানুষের 'কমন সেন্স' হয়ে যায়। এবং এই 'কমন সেন্স' তখন সমাজের ওপর প্রভাবশালী শ্রেণির নিয়ন্ত্রণ আর আধিপত্যকে বৈধতা দেয়। জনগণকে বলে -

আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার অনেক কিছু হয়তো তোমার ভালো লাগছে না। কিন্তু এটাই বাস্তবতা, এটা মেনে নিতে হবে। মানুষ এটা মেনে নেয়।

আর এভাবে সর্বহারা/সাধারণ অমোঘ মনে করে ঐ কাঠামোর ভেতরে, ঐ কাঠামোর নিয়ম মেনে অংশ নেয়। আর আধিপত্যের কাঠামোর অংশগ্রহণের মাধ্যমে সর্বহারা বিদ্যমান বাস্তবতা ও ব্যবস্থাকে বৈধতা দিয়ে দেয়। শক্তিশালী করে।

সামরিক আধিপত্যের মতোই সাংস্কৃতিক আধিপত্যের উদ্দেশ্য ক্ষমতায় টিকে থাকা। আর ক্ষমতায় টিকে থাকার সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হল, মানুষের মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রণ করা। এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বুদ্ধিজীবীরা। তাদের কথা, আলোচনা ইত্যাদি মানুষের মূল্যবোধকে প্রভাবিত করে। তাদের লেখাগুলোই পত্রিকায় ছাপা হয়। তারাই টক শোতে গিয়ে নানা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আওড়ায়। এদের গবেষণাগুলোই জার্নালে প্রকাশিত হয়, এরাই পাঠ্যবই লেখে, পাঠ্যসূচী ঠিক করে। পরবর্তী প্রজন্মের চিন্তার ছক ঠিক করে দেয় এরাই। আর এরা এই অবস্থানে আসার সুযোগ পায় - এদেরকে এই অবস্থানে আসতে এবং থাকতে দেওয়া হয় - কারণ তারা বিদ্যমানতাকে বৈধতা দেয়।

এই কালচারাল হেজেমনি যে সবসময় কোনো সংগঠিত গোষ্ঠীর মাধ্যমে তৈরি হয়, তা না। অনেক সময় কেবল ব্যক্তিস্বার্থ থেকে মানুষ বিদ্যমান ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখে। বিদ্যমান ব্যবস্থার বিরোধিতা করতে গেলে ক্ষতিগ্রস্থ হবার ব্যাপক আশঙ্কা থাকে। সেই ঝুঁকি না নিয়ে ব্যক্তিস্বার্থের জায়গা থেকে অনেক মানুষ চিন্তা করে, কীভাবে বর্তমান ব্যবস্থা থেকে সে লাভবান হতে পারে। আর এভাবে সে বিরাজমান সিস্টেমের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হয়, এবং সিস্টেমকে সমর্থন করে। এবং অধিকাংশ মধ্যবিত্তকে এভাবেই চিন্তা করতে শেখানো হয়।

গ্রামশির কালচারাল হেজেমনি তত্ত্বের আলোচনা আরও গভীর ও জটিল। কিন্তু আমি এই লেখার মধ্যে দিয়ে সাধারণ তরুণ ও জনগণের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করছি। কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তত্ত্ব পাঠ দেওয়ার সংস্কৃতি আজ বিলুপ্তির পথে (যা আসলে কালচারাল হেজিমনির অংশ), তাই সহজভাবে এই তত্ত্বকে তুলে ধরার দায় আমাদের। এর বিস্তারিত খুঁটিনাটি, অ্যাকাডেমিক বিশ্লেষণ আমাদের জন্য জরুরীও না। তবে সমাজ ও রাষ্ট্রে ক্ষমতার কাঠামোকে বোঝার ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব আমাদের কাজে লাগতে পারে।

সংকটের মুখে আমার দেশ ও পড়শী বাংলাদেশ। দুই সমাজের সামনে অন্যতম প্রধান সমস্যা হল সেক্যুলার-প্রগতিশীল গোষ্ঠীর কালচারাল হেজেমনি বা সাংস্কৃতিক আধিপত্য। তাদের এই আধিপত্যের মূল স্তম্ভগুলো হল হল - শিক্ষা, মিডিয়া, আইন এবং বাংলাদেশে 'অনুমোদিত ইসলাম' (অর্থাৎ সেক্যুলার-প্রগতিশীল গোষ্ঠী যতটুকু ইসলামকে বৈধতা দেয় ততটুকু পালন)।

শহুরে এলিটদের চেয়ে মাদ্রাসার 'হুজুররা' কিংবা সেক্যুলার প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণের পরও দ্বীন পালন সচেষ্ট 'প্র্যাকটিসিং মুসলিমরা' অনেক দিক দিয়ে অধিক জনসম্পৃক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের জীবন, তাদের ওপর জুলুম, হত্যা গুরুত্ব পায় না। এর কারন হল সেক্যুলার-প্রগতিশীলদের এই সামাজিক আধিপত্য। যেভাবে উত্তরপ্রদেশে কিংবা গুজরাটে, মহারাষ্ট্র কিংবা মধ্যপ্রদেশে হিন্দুত্ববাদী আধিপত্য কাজ করতে থাকে।

শিবির আর কোটা আন্দোলন, দুটোর ওপরই হামলা হয়, কিন্তু 'সমাজের' প্রতিক্রিয়া হয় ভিন্ন। 'তাণ্ডব' আর 'ক্র্যাকডাউন'-এর ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া হয় ভিন্ন। টিপ আর হিজাবের 'অধিকার', দুটো নিয়েই তর্ক হয়। কিন্তু প্রতিক্রিয়া হয় ভিন্ন।

কাজেই বাংলার মুসলিমদের ও হিন্দুদের বর্তমান অশিক্ষার ও অর্থনৈতিক দুর্বলতা, অসহায় ও আক্রান্ত অবস্থাকে বদলাতে হলে ননসেক্যুলার-প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর সামাজিক আধিপত্যকে আগে ভাঙতে হবে। আর তার প্রথম ধাপ হল তাদের তৈরি করা বাঙালিত্ব, বাঙালিয়ানা এবং বাঙালি সংস্কৃতি ও ইতিহাসের অতীত অধ্যুষিত কল্পিত বয়ান পুরোপুরিভাবে বর্জন করা।

সাংস্কৃতিক আধিপত্য বা কালচারাল হেজিমনি সমাজের জিনিসগুলি যেভাবে রয়েছে তা সামাজিকীকরণের ফলে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয় এবং সাংস্কৃতিক বিবরণকে আমরা যেভাবে অবলোকন করি তা সবই শাসকশ্রেণির বিশ্বাস এবং মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে। আধিপত্য/হেজিমনি প্রতিষ্ঠায় 'সম্মতি' বা কনসেন্ট নির্মাণের গুরুত্ব অপরিসীম, আর সেই কনসেন্ট নির্মাণে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকাই সর্বাগ্রে। গ্রামসি 'হেজিমনি'কে কেবল গণসম্মতি আদায়ের মাধ্যমে মতাদর্শগত আধিপত্য বা নেতৃত্ব হিসাবে বিবেচনা করেই থেমে থাকেননি; বরঞ্চ তাঁর 'প্রিজন নোটবুক'-এ লিখেছিলেন - যদিও 'হেজিমনি' অনীতিমূলক রাজনৈতিক অবস্থান, তাকে অবশ্যই অর্থনৈতিকও হতে হবে; তার ভিত্তিভূমি হবে সেই চূড়ান্ত ভূমিকা যা নেতৃস্থানীয় গ্রুপ পালন করে থাকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের চূড়ান্ত কেন্দ্রেই।

এই মুহূর্তে, ভারতে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন কনসেন্ট নির্মাণের কাজেই প্রধানত নিয়োজিত। তাই যাঁরা ফ্যাসিবাদকে প্রতিহত করার কাজে লড়তে চান, তাঁদের এই বিষয়টা নিয়ে প্রাথমিক বোঝাপড়া থাকা জরুরি।