আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ ত্রয়োদশ সংখ্যা ● ১-১৫ জুলাই, ২০২৪ ● ১৬-৩১ আষাঢ়, ১৪৩১

প্রবন্ধ

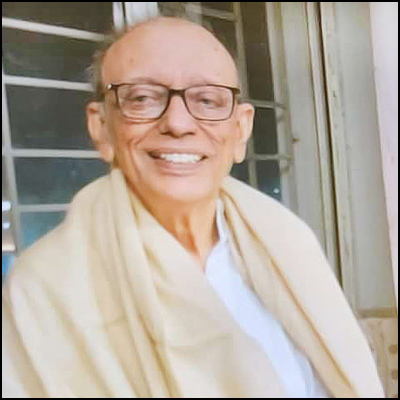

স্মৃতির নিমিত্ত, শিরা-উপশিরা এবং তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

চিরন্তন সরকার

এটা ভোলা অসম্ভব যে, জন কীটসের কবিতা 'ওড অন আ গ্রিসিয়ান আর্ন' পড়ানোর সময় তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায় আমাদের বলেছিলেন, বাড়িতে ফিরে গিয়ে ঠান্ডা পাথরের ওপর হাত রেখে সেই সংবেদন শুষে নিতে। পরে ভাবতে গিয়ে মনে হয়েছে, যখন কবিতা লেখেন কেউ, তিনি অনেকটা জৈবিকতা-শারীরিকতা থেকেই লেখেন, যখন পড়েন কেউ তিনিও নিজের জৈবিক-শারীরিক সত্তা থেকেই পড়তে পারেন এবং এর পরিণতিতে একেকটা বস্তুর মেটিরিয়ালিটি যে দৈহিক সংবেদন মারফত পাঠকের প্রস্থানে গ্রাহ্য হতে পারে, সে সম্পর্কে আন্দাজ দেওয়াটা তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের অভিপ্রায় ছিল। কস্মিনকালেও কেউ ওইরকম একটা কথা এর আগে আমাকে বলেননি।

#

তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায় নিজের কৃতি সম্পর্কে কতদূর নিষ্পৃহ ছিলেন, তা ভুলে যাওয়া অসম্ভব। সেই সময় উনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' উপন্যাসটা পড়াচ্ছিলেন। পড়ানো শেষ হলে একটা রিডিং লিস্ট দিলেন। তাঁর দেওয়া রিডিং লিস্ট হতো সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত - বড়োজোর দুটো বই কী তিনটে প্রবন্ধ। কারণ, সমালোচনা বেশি না পড়িয়ে মূল পাঠ্যবস্তুতে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখাতেই তাঁর সাগ্রহ অনুমোদন ছিল। সেই সংক্ষিপ্ত রিডিং লিস্ট অনুযায়ী রবীন্দ্র-সমালোচনা পড়া সাঙ্গ হতে-না-হতেই আমরা আবিষ্কার করলাম, ওই ব্যাপারে তাঁর নিজেরই লেখা একটি অসামান্য প্রবন্ধ বর্তমান। একদিন দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলে বসলাম, অমুক পত্রিকায় প্রকাশিত আপনার লেখা প্রবন্ধটি হাতে এসেছে, পড়তে শুরু করেছি। উনি নাকটা একটু কুঁচকে বললেন, যশোধরা বাগচীর লেখা তোমাদের পড়তে দিয়েছি না? সেটা পড়লেই হবে, আমার লেখা পড়ার দরকার নেই, আমি ওই লেখাটায় নতুন কোনো কথা বলতে পারিনি। এতদূর নিষ্পৃহ! প্রায় এক দশক আগে বলেছিলাম, আপনার অগ্রন্থিত লেখালেখি যদি বিষয় অনুসারে গুছিয়ে তোলেন, চমৎকার দু-একটা বই হতে পারে। একটু থেমে মেঝের দিকে তাকিয়ে বললেন, কী-ই বা এমন লিখেছি! এতদূর নিষ্পৃহ! এত কম আত্মমুগ্ধ! শেষবার যে-দিন দেখা হল, তখন সবেমাত্র 'উত্তরপ্রবেশের কবিতাঃ জীবনানন্দ ১৯৩৮-১৯৪৮' বেরিয়েছে, সে-দিনও একই প্রসঙ্গ উত্থাপন করার পর যা বললেন, তাতে মনে হল, তিনি যেন এইবার নিজের লেখা একটু একটু করে বিন্যস্ত করার কথা ভাবছেন। বললেন, এনবিএ-কে একটা বই দেব - ওরা রাগ করছে। বললেন, ইংরেজি অনুবাদগুলোর ব্যাপারে একজন প্রকাশকের সঙ্গে কথা হয়েছে। এও বললেন, ‘নন্দন’-এ বিদেশি বইয়ের যে-আলোচনা ছিল, সেগুলো গোছানো যায়, কিন্তু নতুন লেখা তৈরির ক্ষমতা আর আমার নেই।

#

এটা ভোলা শক্ত যে, তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায় আমাদের কোনো ক্লাসে গরহাজির ছিলেন না। গরহাজির নিশ্চয়ই ছিলেন, কিন্তু যদি মাত্র দু-টি ক্লাসে গরহাজির থাকতেন, তবে সেই দু-টি ক্লাসের জন্য পরে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সময় বরাদ্দ করে ছাত্রদের মুখোমুখি হতেন। এর কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। এটা ভোলা আমার পক্ষে আরও শক্ত যে, বনগাঁ তাহেরপুর বাদকুল্লা পলাশি বেলডাঙা নাকাশিপাড়ার প্রত্যন্ত গ্রামগুলো থেকে বাংলা মাধ্যমে পড়ে আসা যে-ছেলেমেয়েগুলো কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি পড়তে এসে হকচকিয়ে গিয়ে শ্রেণিকক্ষে পেছনের সারিতে বসে আছে, তাদের দিকে চেয়ে বিকারহীনভাবে তোড়ে ইংরেজি না বলে, মাঝে মাঝে প্রথম দিকের ক্লাসগুলোয় তিনি চমৎকার বাংলাও বলতেন। যাতে ছেলেমেয়েগুলো সারাদিন নাগাড়ে ইংরেজি শোনার এই নতুন পরিমণ্ডলে সইয়ে নিতে পারে, যাতে তারা দমে না যায় - এই বিবেচনা করে তিনি গহন সহমর্মিতা থেকে মাঝে মাঝে অত্যন্ত পরিশীলিত ও নিখুঁত বাংলা বলতেন। কিন্তু, নিজের অভিব্যক্তিতে সেই সহমর্মিতাকে প্রচ্ছন্ন-গোপন করে রাখতেন।

#

আমরা কোনোদিন তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের আধুনিকতাকে ভুলে যেতে পারব না - যে-আধুনিকতার শক্তিতে উনি একটা টেক্সটের দুরূহ শব্দার্থ, উল্লেখ কিংবা সূত্রের ব্যাখ্যা জানিয়ে দেওয়াটাকেই পড়ানো মনে করতেন না, বরং একটা টেক্সট, বিশেষত কবিতার একটা মোক্ষম অংশ এমনভাবে নির্বাচন করতেন যেন মনে হতো সেটা এতক্ষণ একটা বন্ধ তালা হয়ে পড়েছিল, কেউ যেন চাবি ঘুরিয়ে সেই বন্ধ তালাই এবার খুলছেন এবং পলকে সমগ্র কবিতার ব্যঞ্জনা সেই জায়গাটুকু থেকে উদ্ভাসিত হয়ে ঠিকরে বেরোত। কবিতার অর্থ টীকায় থাকে না, তা এক পরিমণ্ডল হয়ে ব্যাপ্ত থাকে, কিন্তু কোনো একটা স্তবকের কোনো একটা পংক্তিতে কবি তাকে বিশেষভাবে পরোক্ষে ব্যক্ত করেন। বুঝলোক যে জান সন্ধান। অর্থাৎ, ঠিক কোনখানে কবিতা তার নিজের অর্থকে বিশেষভাবে সংগুপ্ত করেও প্রকট করে রেখেছে, তা চিহ্নিত করা এবং পড়ানোর সময় কবিতার অর্থকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করতে না চেয়ে সেই নির্দিষ্ট অংশটুকুকেই নতুনভাবে দৃশ্যমান করে তুলে অর্থের সীমাহীন ব্যঞ্জনার দিকে আঙুল তুলে রাখা - আধুনিকতার এই কেরামতিতে তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায় অপরাজেয় ছিলেন।

#

গুগলপূর্ব এবং পিডিএফপূর্ব জমানায় বহুদিন পর্যন্ত কলকাতা শহরের একটাই অর্থ আমার জন্য বরাদ্দ ছিলঃ কতকগুলো লাইব্রেরি। ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি, ভাষা ভবন তৈরি হওয়ার আগের আলিপুরের জাতীয় গ্রন্থাগার, শেক্সপিয়র সরণিতে অরবিন্দ ভবনের লাইব্রেরি। কদাচিৎ আমেরিকান সেন্টার। গোগ্রাসে পড়তাম, কিন্তু তার অনেক কিছুই হজম করতে জানতাম না। হজম না-হওয়া কথাগুলোই যখন একটা প্রশ্নের উত্তরে লিখে ফেলেছিলাম, সেই উত্তর পড়ে তীর্থঙ্করবাবু একটু চুপ থেকে বলেছিলেন, কীটসের কবিতাটা তো পড়েছ, ভেবে দেখো কবিতাটা তোমায় কী বলছে, সেটা ভাবার চেষ্টা করো, সরাসরি কবিতাটার সঙ্গে সম্পর্ক করো, ভাবো তোমার জন্য কীটস এই কবিতা লিখেছেন, অন্যান্য পাঠকেরা এই কবিতা পড়ে যা যা লিখেছেন সেসব পরে পড়ে নিলেও চলবে, এখন শুধু দেখো তোমার মধ্যে বলবার মতো কোনো কথা তৈরি হচ্ছে কি না। উইলিয়ম ব্লেকের কবিতা পড়ানোর পর বলেছিলেন, ব্লেকের কবিতার শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে ব্লেকের লেখা অন্যান্য কবিতায়, সুতরাং ব্লেকের কবিতার সমালোচনা পড়ার আগে ব্লেকের অন্য কবিতাগুলো পড়ে নাও। সে- দিনই বোঝা গিয়েছিল, আমরা একজন সম্পূর্ণ অন্য ঘরানার শিক্ষকের পাল্লায় পড়তে চলেছি। এরপর অনেক দিন অনেক ম্রিয়মাণ রোদ্দুরের বিকেলবেলায় ডিপার্টমেন্টে নিজের ঘরে বসে তিনি আমার মতন অর্বাচীনের সঙ্গে অকাতরে এ কথা সে কথা জুড়তেন - বুদ্ধদেব বসু, অমিয়ভূষণ মজুমদার, জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশের কথা। কোনো কোনো দিন আমার লেখা একেকটা বাংলা কবিতা সংশোধন করে দিতেন। যেকোনো একজন লেখককে পুরোটা জানতে হবে - এই মর্মে তিনি আমায় আলবেয়ার কামুর লেখা প্রত্যেকটা উপন্যাস পড়িয়েছিলেন। প্রত্যেকটা। আমি যে-পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত, সেই পত্রিকার একটি সংখ্যা তাঁকে দিতে গিয়েছি, প্রচ্ছদে লেখা 'দশটি আফ্রিকার গল্প'। ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে বললেন, “আফ্রিকা একটাই, গল্প দশটা।” টমাস হার্ডির ব্যাপারে গবেষণা আমি তাঁর কাছেই শুরু করেছিলাম। তখন সবে সেলফোন এসেছে, চাকরি পাওয়ার পর মুর্শিদাবাদের এক গণ্ডগ্রাম থেকে ফোন করে বলেছিলাম, “স্যার, আমার পিএইচডির পড়া কিছু পড়তে ইচ্ছে করছে না, আমি বিনয় মজুমদারের কবিতায় একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছি, আমি শুধু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বিনয় মজুমদারের কবিতা পড়ে চলেছি।” এ-কথা স্মরণ করতে আমার এখনও বিস্ময় জাগে যে, উনি সঙ্গে সঙ্গে নিঃসংশয় প্রশ্রয়ের সুরে বলেছিলেন, “তাহলে এখন ক-দিন কবিতাই পড়ো, বুঝলে? ভালো লাগছে যখন, এখন ক-দিন বাংলা কবিতাই পড়ো।”

#

খাঁটি রসবোধ ছিল, কিন্তু যেহেতু কদাচিৎ হাসতেন এবং যেহেতু হাসির কথা বলবার সময়ও বক্র ভ্রূভঙ্গি, তীব্র ও অবিচলিত দৃষ্টির খরশান টানা ব্যবহার করে যেতেন, পরিহাস ও রসসৃষ্টির মুহূর্তগুলিতেও অনেক সময় তাঁর উদ্দেশ্য ও অভিব্যক্তির মধ্যে যে মনোরম ফাঁক থেকে যেত, তা অনুধাবন করতে অনেককেই সমূলে ব্যর্থ হতে দেখেছি। ওই ফাঁক এমন এক তির্যকতার সূচনা করত, যাকেও আধুনিকতার লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব। আমি যখন পিএইচডির প্রথম প্রি-সাবমিশন লেকচার দিই, তখনও উনি আমার সুপারভাইজার। বক্তৃতা শেষ হলে কেউ কোনো প্রশ্ন করছে না দেখে উনি সমবেত শিক্ষক ও ছাত্রদের বার বার প্রশ্ন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকলেন। তারপর নিজেই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, " 'Ways of Seeing' লিখেছিলেন জন বার্জার, আর জেমস বার্জার হচ্ছেন একজন সাঁতারু, তুমি তো সারাক্ষণ জন বার্জারকে জেমস বার্জার বলে গেলে, হে!" লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। তিনি কথাটা বলছিলেন অবিমিশ্র কৌতুকবোধ থেকে, অথচ তাঁর কণ্ঠস্বর ও মুখভঙ্গি সে-সময় এমন ছিল যে, যাঁরা তাঁকে নিবিড়ভাবে চিনতেন না, তাঁদের পক্ষে ওই কৌতুকবোধ অনুধাবন করা দুঃসাধ্য ছিল। এমন হামেশাই ঘটত। তাঁর রসবোধ কীভাবে তির্যক হয়ে উঠত, এ-ই ছিল তার একটি দৃষ্টান্ত। আধুনিকতার অভিজ্ঞানস্বরূপ এই তির্যকতার প্রতি যে তাঁর সম্মতি ছিল, যে-তির্যকতার মূলে প্রোথিত এক গভীর নৈর্ব্যক্তিকতাপ্রসূত কৌতুক, তার একটা জুতসই নমুনা হিসেবে ‘অনুষ্টুপ’ শারদীয়া ২০০৪-এ প্রকাশিত আখ্যান 'পদক'-কে ফুটনোটসুদ্ধ বিবেচনা করা যায়। অথচ এই নৈর্ব্যক্তিকতা তাঁর স্নেহশীল সহৃদয় শিক্ষকসত্তাকে কখনো ব্যাহত করেনি। অনুমান করি, তাঁর এই তুমুল মনোগ্রাহী বৈশিষ্ট্য রসজ্ঞরা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন।

#

এ-কথা কি আদৌ ভুলতে পারব যে, গবেষণায় পর মত খণ্ডন কীভাবে করতে হয়, তা বোঝাতে গিয়ে উনি আমায় কোর্ট প্রসিডিংস পর্যন্ত খেয়াল করতে বলেছিলেন? বোসপুকুর লেনে যতদিন তাঁর বাড়িতে গিয়েছি, জীবনানন্দ কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠীর পত্রিকায় কেন বেশ কিছু কবিতা দিয়েছিলেন কিংবা জগদীশচন্দ্র বসুকে নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতার সংখ্যা আসলে কত - তাঁর এইসব প্রশ্নের সামনে পড়ে মনে হয়েছে, তিনি একজন দুর্ধর্ষ খানদানি গোয়েন্দা। এ-কথা মনে করে আমার শান্তি হয় যে, আমার লেখা একটি বই আমি তাঁকে উৎসর্গ করতে পেরেছিলাম। বইটা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে হেসে অস্ফুটে বললেন, "আমায় কোনোদিন কেউ বই উৎসর্গ করেনি!" ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার পর যখন অনেক রোগা এবং অশক্ত হয়ে গেছেন, তাঁরই ডাকে পৌঁছে ডোরবেল দেওয়া মাত্র খোলা দরজার ওপারে যে প্রফুল্ল হাস্যমুখ দেখেছিলাম, তা ছিল স্নেহের অপার সমুদ্র। যেসব ছাত্ররা এবং ছাত্রীরা তাঁকে রূঢ় এবং অপ্রসন্ন ভেবে একদিন এড়িয়ে গেছেন, তাঁদের ভুল হয়েছিল। আর-একটু ধৈর্য সম্বল করলে তাঁরা বুঝতে পারতেন, তীর্থঙ্করবাবু প্রকৃতপক্ষে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গর জন্য অপেক্ষমাণ ছিলেন, এমনকী সতৃষ্ণ ছিলেন, বলা চলে। পুরোনো শহরের ইতিহাস থেকে বক্সিং, প্রিন্টার্স পেজের ভুল থেকে মোকদ্দমার প্যাঁচ - তাঁর সঙ্গে কথা গড়াত বহুদূর।

#

যখন বেঁচে থাকতে থাকতে হতাশ লাগে, আজও নিজেই নিজের পিঠে হাত রাখি এবং নিজেকে দৃঢ়ভাবে মনে করাই, আমার বহু অযোগ্যতা ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও আমি তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের ছাত্র।