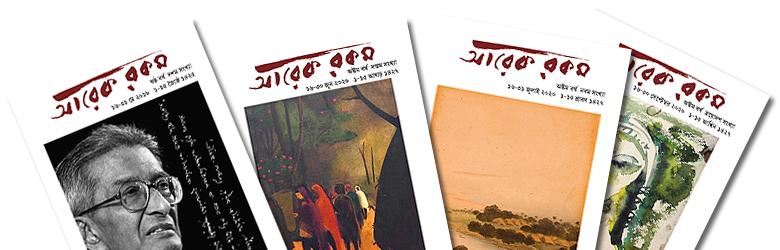

আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ ত্রয়োদশ সংখ্যা ● ১-১৫ জুলাই, ২০২৪ ● ১৬-৩১ আষাঢ়, ১৪৩১

প্রবন্ধ

পেপার লিক মুক্ত ভারত

অশোক সরকার

গত ১৩ বছর ধরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি এবং অধ্যাপক নিয়োগের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু কথা বলতে চাই। একাধিক স্নাতকোত্তর ক্লাসের মোট ৩০০ জন ছাত্রছাত্রী নেবার জন্য প্রতি বছর ১৫টি শহরে গিয়ে ছাত্র ভর্তির ইন্টারভিউ নেওয়া হতো, কোভিডের পর থেকে অনলাইনে নেওয়া নয়, ২০-২১টি রাজ্য থেকে ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ দেয়। অধ্যাপক নিয়োগের জন্য লম্বা প্রক্রিয়া আছে। সিভি রিভিউ থেকে শুরু হয়, তারপর প্রাথমিক কথোপকথন হয়ে প্রার্থীকে একটি বক্তৃতা দিতে ডাকা হয়, তারপর আরও দুটি ইন্টারভিউ, এবং শেষে উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাতকার। এর প্রতিটি পদক্ষেপে প্রার্থীকে ‘পাস’ করতে হয়। মোটামুটি এ পর্যন্ত বারো হাজার ছাত্রছাত্রী এবং দেড় হাজারের বেশি অধ্যাপক প্রার্থীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ হয়েছে আমার। অধ্যাপক প্রার্থীদের ৯০ ভাগ ভারতের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান থেকে পিএইচডি করা, ১০ ভাগ ভারতের বাইরে থেকে।

এই প্রাথমিক বিবরণীটা দেবার কারণ, এর পরে যা বলতে যাচ্ছি তাতে প্রথমেই প্রশ্ন করা হবে, আমার হক কি? তাই হকের সাফাই গেয়ে রাখলাম।

নিট, নেট এবং অন্যান্য দেশব্যাপী পরীক্ষা সাধারণত দু' রকমের। এক চাকরির জন্য, দুই পড়াশোনার জন্য। আমরা শুধু পড়াশোনার পরীক্ষা নিয়ে কথা বলব। আরও তফাত আছে। নেট উৎরালেই যে অধ্যাপনার কাজ বা 'জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ' কেউ পাবেই পাবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। তার জন্য আলাদা করে দরখাস্ত করে নিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু নিট উৎরালে সরকারি বা বেসরকারি, কোনো না কোনো মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি নিশ্চিত। জয়েন্ট এন্ট্রাস, ক্ল্যাট (আইন পড়ার পরীক্ষা), সি-ইউ-ই-টি বা ক্যাট পরীক্ষাও তাই। উৎরালে ভর্তি নিশ্চিত, শুধু মনোমতো কলেজ বা মনোমতো বিষয় নাও হতে পারে।

কিন্তু উৎরানো মানে কি?

মেডিক্যাল কলেজগুলিতে সব মিলিয়ে এক লক্ষের মতো আসন আছে, তার মধ্যে ৫৪,০০০ আছে সরকারি মেডিক্যাল কলেজে, বাকিটা বেসরকারি কলেজে। আইআইটিগুলিতে ১৭ হাজার মতো আসন আছে, এনআইটিগুলিতে আছে ২৪ হাজার আসন আর ট্রিপল আইটিগুলিতে আছে ৭ হাজারের মতো আসন। আইনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সব মিলিয়ে ৩ হাজারের মতো আসন আছে। কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কত অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের পদ খালি আছে, তার কোনো তথ্যসম্ভার নেই, একইভাবে কত জুনিয়র ফেলোশিপ খালি আছে তারও কোনো তথ্যসম্ভার নেই।

উৎরানো মানে যতগুলি আসন আছে পরীক্ষার ফলাফলে ছাত্রদের র্যাঙ্ক তার মধ্যে হতে হবে। মানে মেডিক্যাল কলেজে এক লক্ষের মতো আসন থাকলে, পরীক্ষায় কোনো ছাত্রের র্যাঙ্ক যদি এক লক্ষের মধ্যে থাকে তাহলে সে উৎরেছে। যার র্যাঙ্ক ১ লক্ষ দশ হাজার সে কি মেডিক্যাল পড়ার যোগ্য নয়? যদি আসন সংখ্যা এক লক্ষ পনেরো হাজার হতো, তাহলে সে যোগ্য হতো। তার মানে আসলে এটা যোগ্যতার পরিমাপই নয়, এটা আসনসংখ্যা অনুযায়ী কতজনকে নেওয়া যাবে তার চয়ন, বাকিদের বর্জন। এই পরীক্ষাগুলিতে কখনওই কে যোগ্য তা নির্ধারণ করা হয় না। শুধু কতজনকে নেওয়া যাবে আর কতজন বাদ যাবে তার হিসেব করা হয়। আমার কত নম্বর এল সেটা বড় কথা নয়, আমি আসনসংখ্যার ভিতরে আছি কিনা সেটাই বিচার্য। ইউজিসি নেট এবং সিএসআইআর নেট একটু আলাদা, কারণ এই পরীক্ষাগুলি আসন ভর্তি করার জন্য নয়, গবেষণা ও অধ্যাপনার ন্যূনতম যোগ্যতা ঠিক করার জন্য।

আসন ভর্তির পরীক্ষাগুলির আরও একটা বিশেষত্ব আছে। এগুলিতে প্রার্থীদের স্বাধীন ভাবনা, সৃষ্টি-ধর্মীতা, বা কোনো কনসেপ্ট বা তত্ত্ব সম্পর্কে গভীর বোধ মাপা হয় না। এছাড়া প্রার্থীদের সামাজিক ক্ষমতারও কোনো বিচার হয় না। শুধুমাত্র কত তাড়াতাড়ি একজন কিছু উত্তর দিতে পারে তাই মাপা হয়, এবং সেগুলি একেবারেই অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। তাই দেখি লিখিত পরীক্ষায় দিব্যি উৎরেছে এমন ছেলেমেয়েরা ইন্টারভিউতে এসে তারই কলেজে পড়া বিষয়ের কোনো একটা মৌলিক ধারণা বা তত্ত্ব গুছিয়ে বলতে পারে না। কোনো অতি সহজ একটা প্রাক্টিক্যাল সমস্যা সামনে ধরে “তুমি কী করবে” জানতে চাইলে সে কিছুই বলতে পারে না, বা একেবারে আনাড়ি কথা বলে। তারই পছন্দের বিষয় সম্পর্কিত সাম্প্রতিক কোনো উল্লেখযোগ্য খবর নিয়ে তার মতামত জানতে চাইলে হোয়াটসঅ্যাপে পাওয়া যুক্তির বাইরে কিছুই বলতে পারেনা।

একই সমস্যা দেখেছি শিক্ষকপ্রার্থীদের বেলায়। ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রে দেখি পিএইচডি-র কাজগুলির মধ্যে নতুনত্ব কিচ্ছু নেই, অনেক গবেষক অনেকবার একই কাজ আগেই করেছেন। একটু কথা বলেই বুঝতে পারি গবেষণার বিষয়টা আসলে প্রার্থীর নিজস্ব জ্ঞানচাহিদা থেকে উঠে আসেনি। ফলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক চয়নের অনুপাত শতকরা চার ভাগ। পাঁচ বছরে ১,০০০ জন অধ্যাপক নিয়োগের স্বপ্ন ছিল, ১৩ বছর বাদে ৪০০-এ পৌঁছেছে।

দেশের উচ্চশিক্ষার এই সার্বিক সঙ্কটের প্রেক্ষিতে এইসব দেশব্যাপী পরীক্ষাগুলিকে দেখতে হবে। বেশিরভাগ দেশব্যাপী পরীক্ষাই অপেক্ষাকৃতভাবে নতুন। ব্যতিক্রম আইআইটি এন্ট্রান্স ও ক্যাট। প্রথমটা চালু হয়েছিল ১৯৬১ সালে, দ্বিতীয়টা ১৯৭৬ সালে। প্রায় একই সময়ে ১৯৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা চালু হয়। ইউজিসি নেট চালু হয়েছিল ১৯৯০ সালে, ক্ল্যাট, নিট ও সিইউইটি, চালু হয়েছিল ২০০৮, ২০১৩, ২০২২ সালে। চালু হওয়ার পিছনে দুটি মূল যুক্তি। এক, দুর্নীতি দমন আর দুই, যে ছাত্রছাত্রীরা এইসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবে তাদের একটা সর্বভারতীয় মান বজায় রাখা। প্রতিটি কলেজ, প্রতিষ্ঠান, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় যদি নিজেরা ছাত্র ভর্তির ব্যবস্থা করে তাহলে দুর্নীতির সম্ভাবনা প্রবল এবং অযোগ্য ছাত্র ভর্তি হয়ে যেতে পারে!

যুক্তিটা অমূলক নয়। টাকার বিনিময়ে ভর্তি হওয়া, এককালে পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে সওদা করে ভর্তি হওয়া, এবং স্থানীয় এলাকার মানুষদের চাপে অযোগ্য ছাত্র ভর্তি হওয়া, আর মামা কাকাদের প্রভাব খাটিয়ে ভর্তি হওয়া সারা দেশজুড়ে ভুরি ভুরি। দেশের অধিকাংশই এখন প্রাইভেট কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানে টাকার জোরে ভর্তি হওয়ার ঘটনা রোজকার খবর। কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখতে পাব, আসলে এটা শিক্ষা জগতের একটা মূল ফাঁকিবাজির প্রকাশ। সেই ফাঁকিবাজিটা হল শিক্ষণের বা পড়াশোনার মান। শিক্ষণের বা পড়াশোনার মান উন্নত করতে গেলে শিক্ষক সমাজকে অনেক খাটতে হয়। নোটবই (হিন্দিতে বলে কুঞ্জী) পরিহার করতে হয়, পেডাগজি নিয়ে ভাবতে হয়, সিলেবাস-কারিকুলাম-বই নিয়মিত রিভিউ করে আপডেট করতে হয়, ছাত্রছাত্রীরা কী শিখবে, কেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ, তা নিয়ে নিজেদের প্রশ্ন করতে হয়, তার যথাযথ মূল্যায়ন করতে হয়। এতে অনেক পরিশ্রম হয়, অনেক কমিটমেন্ট লাগে। তার বদলে যদি শিক্ষক সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ছাত্র সমাজের মূল ‘চুক্তি’টা এই হয় যে আমরা ডিগ্রি দেই, সেটা নিতে গেলে হয় পয়সা দাও, অথবা অন্য যে কোনো উপায়ে ভর্তি হও, আমরা থোড়াই কেয়ার করি - তাহলে, ছাত্রদের ভর্তির অনেক রাস্তা খুলে যায়। পাশাপাশি বাজারের প্রভাবটাও আলোচনায় আনতে হবে, যদি কিছু ডিগ্রির বাজারে ভাল দাম থাকে, আর বেশিরভাগ ডিগ্রির বাজারে সামান্য দাম থাকে, তাহলে বাজারের প্রভাবে ভর্তির জন্য টাকার খেলা চলে, আর অন্য ক্ষেত্রে যে কোনো উপায়ে ছাত্র-রা ভর্তি হলেই বা কী এসে যায়!

আমি ইতিমধ্যেই একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা পেড়ে ফেলেছি কিন্তু তা খোলসা করে বলা হয়নি। দেশব্যাপী পরীক্ষা ছাত্রদের চয়ন বর্জন করে, কিন্তু শিক্ষার মানকে তা প্রভাবিত করে কি? এই যে ৫৪ হাজার সরকারি মেডিক্যাল কলেজ, ২৩টি আইআইটি, ১৯টি আইআইআইএম, ১৪৮২টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ২২টি সরকারি ও ৯২টি বেসরকারি আইনের বিশ্ববিদ্যালয়, সিইউইটি পরীক্ষা দিয়ে ঢোকা যায় এমন ৩৪৫টি বিশ্ববিদ্যালয় - ভারতব্যাপী পরীক্ষার দৌলতে এগুলিতে পড়াশোনা বা গবেষণার বিশেষ কোনো উন্নতি হয়েছে? তার এক কথায় উত্তর না। অর্থাৎ এইসব পরীক্ষা দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা নানারকম কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকছে এবং নিম্নমানের পড়াশোনা শিখে কাজের বাজারে প্রবেশ করছে। তাই একদিকে যেমন শিক্ষিত যুবা বেকারত্ব খুব বেশি, অন্যদিকে খালি পদের সংখ্যা কিছু কম নয়। তাছাড়া, আজকের প্রতিযোগিতামূলক দুনিয়ায় এগিয়ে যেতে গেলে শিক্ষা ও গবেষণায় যে excellence লাগে তাও এই দেশব্যাপী পরীক্ষা, ও অতি নিম্নমানের পঠনপাঠন দিয়ে সম্ভব নয়।

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কি সঠিকভাবে ছাত্র ভর্তি করতে পারে না? পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে তো কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজেরাই ছাত্র ভর্তির প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। তারা কী করে তা পারে? পারে কারণ শিক্ষক সমাজের ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষের শিক্ষা ও পঠনপাঠনের গুণমানের প্রতি মৌলিক কমিটমেন্ট-এ কোনো ঘাটতি নেই। আমাদের এখানেও যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ঠিক করে যে সেখানে পড়াশোনার মান উচ্চস্তরের হবে, এবং সেই অনুযায়ী ছাত্র ভর্তি করা হবে, তার সঙ্গে পিছিয়ে পড়া বর্গের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে, তাহলে দেশব্যাপী এই তামাশার কোন প্রয়োজন হয় না। আমাদের এখানে সেই কমিটমেন্ট-এর অভাব থেকে উৎপন্ন হয়েছে এক পরিস্থিতি যেখানে ছাত্র ভর্তি পড়াশোনার গুণমানের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, ভর্তির দুর্নীতি ঠেকানোর সঙ্গে সম্পর্কিত। টাকা নিয়ে ভর্তি বিদেশেও অনেক জায়গায় হয়ে থাকে, কিন্তু সেটা শিক্ষার গুণমানকে রসাতলে পাঠিয়ে নয়।

হ্যাঁ, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজেরা ভর্তির ব্যবস্থা করলে ছাত্রদের পরিশ্রম বাড়বে। তাদের আলাদা করে ফর্ম পূরণ করতে হবে, টাকা জমা দিতে হবে, এবং প্রয়োজনে ভর্তি পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ দিতে হবে। এই বিষয়টা আগে যতটা জটিল, পরিশ্রমসাধ্য ও খরচাসাপেক্ষ ছিল এখন আর তা নেই। প্রতিটা কলেজে গিয়ে ফর্ম নেবার দরকার নেই, ক্যাশ কাউন্টারে গিয়ে টাকা জমা দেওয়া, মার্কশিট সার্টিফিকেট কপি করা, আটেস্ট করা, কলেজে গিয়ে দেওয়ালে টাঙানো ভর্তির তালিকা দেখার জন্য গুঁতোগুঁতি করা - এসব কিছুই আর প্রয়োজন নেই। এখন প্রায় সবই অনলাইনে করা সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেমন ১০০-র বেশি কলেজের ভর্তির জন্য কমন পোর্টাল তৈরি করেছেন, তাতে ঘরে বসেই বা কোনো কমন সার্ভিস সেন্টারে গিয়ে একবারে দশ-বারোটা কলেজের ফর্ম ভর্তি, সার্টিফিকেট আপলোড করা, টাকা জমা দেওয়া সম্ভব। এমন আজকাল অনলাইন পরীক্ষা নেওয়া, বা ইন্টারভিউ নেওয়াও যথেষ্টই সহজ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, অল্প কিছু ছাত্রছাত্রী, যারা প্রত্যন্ত গ্রামে বা অতি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আছে, তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতেই হবে। কিন্তু তাতে মূল বিষয়টা বদলায় না। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, চাইলেই দুর্নীতি ছাড়া নিজেরাই এসব করতে পারে।

দুটো প্রশ্ন অবশ্যম্ভাবী। এক, যে প্রতিষ্ঠান চায় দেশের নানা অঞ্চল থেকে ছাত্রছাত্রী ভর্তি হোক, তারা কী করবে? দুই, বিভিন্ন বোর্ডের সিলেবাস আলাদা, পরীক্ষা ব্যবস্থা আলাদা, তাহলে কীভাবে ভর্তির প্রক্রিয়ায় সমন্বয় হবে। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় দেশের ৫-৭ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই রাজ্যের বাইরের ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে, এবং সেটা পেশাদারি কোর্সগুলির ক্ষেত্রেই ঘটে, এবং তুলনায় উঁচু গুণমানের প্রতিষ্ঠানগুলিতেই একাধিক রাজ্য থেকে ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে। সেখানে ইতিমধ্যেই পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে, কাজেই চিন্তার কোনো কারণ দেখি না। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজ্যের বাইরে থেকে ছাত্রছাত্রী নেবার জন্য সচেতনভাবে চেষ্টা করে, তারা সব সময়ই সফল হয়। এরও ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে। বিভিন্ন বোর্ড বা রাজ্যের মধ্যে সিলেবাস সংক্রান্ত ভিন্নতা সত্যিই বাস্তব, সেক্ষেত্রে আলাদা কোটা বা কোনো ফরমুলা ব্যবহার করে নম্বরের সমন্বয় করাই যায়, নয়ত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ নিয়ে হবে। কোনো ক্ষেত্রেই দেশব্যাপী পরীক্ষা এর সমাধান হতে পারে না।

আজকের বিতর্ক পেপার লিক মুক্ত দেশব্যাপী পরীক্ষা নিয়ে। এই প্রসঙ্গে দেশব্যাপী পরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিত, ও যৌক্তিকতা আরেকবার খতিয়ে দেখা দরকার। তাই এত কথা বলা।