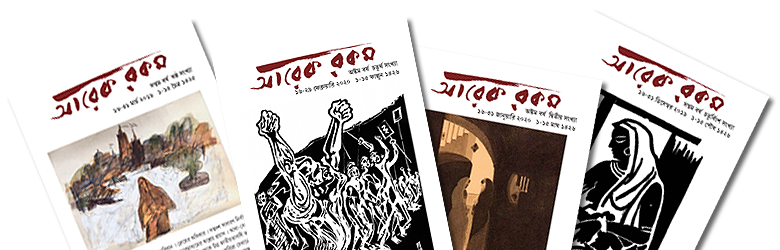

আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা ● ১৬-৩০ জুন, ২০২৪ ● ১-১৫ আষাঢ়, ১৪৩১

প্রবন্ধ

‘জল খেতে যাচ্ছি স্যার’

শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

১৯৮৪ সালের দুর্দান্ত গরম, সকালের এক্সপ্রেস ট্রেন-এ চেপে যাচ্ছি ঝাড়গ্রাম - কলেজের চাকরিতে যোগ দিতে।

থাকি একেবারে প্রায় উত্তর-পূর্ব শহরতলিতে। কাক-ভোরের ৪৪ নম্বর বাস ঝিমোতে ঝিমোতে প্রায় ৫০ মিনিট লাগিয়ে দিল হাওড়া স্টেশন পৌঁছতে। এইসব ঝক্কি সামলিয়ে, টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্ম-এ হাজির হলাম। ইতিউতি খুঁজছি কোন কামরায় উঠলে ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত নির্বিঘ্নে যাত্রা শেষ করা যাবে, কিন্তু সব কামরাতেই বেশ ঠাসাঠাসি। হঠাৎ পেছনে চিৎকারঃ বিধুবাবু, এদিকে জায়গা রাখা আছে - ওদিকেও মা-লক্ষ্মীতে সুকুমার ড্রাইভারের পেছনের সিট তিনটে রেখে দেবে বলেছে।

চকিতে ফিরে তাকালাম। বিধুবাবু ওরফে শ্রী বিধানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সেই আমার পরিচয়ের সূত্রপাত। আমার কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মহাশয় চাকরির গন্তব্যে পৌঁছনোর সুলুক-সন্ধান দেওয়ার সময় বলে দিয়েছিলেন যে সকালের এক্সপ্রেস ট্রেনে ঝাড়গ্রাম নামবেন, ওপারে গেলেই দেখবেন ঘন ঘন হর্ন বাজিয়ে মা-লক্ষ্মী এক্সপ্রেস বাস লোক জড়ো করছে, ওটায় উঠে পড়বেন, বিধানবাবুকে বলা আছে যে আপনাকে কলেজে নিয়ে আসবেন। অতএব মা-লক্ষ্মী নামটার স্মৃতি এবং মাহাত্ম্য, যুগপৎ তখনও আমার মনে জাগরূক; এদিকে দুই চূড়ামনিযোগ সমুপস্থিত হওয়ায় আকুল হয়ে বিধুবাবুর সঙ্গে কামরায় উঠে পড়ে নিজের পরিচয় দিলাম। হইহই করে 'ডেলি-প্যাসেঞ্জার'-এর দল আমায় সাদরে বসার স্থান করে দিলেন!

ঝাড়গ্রামে মা-লক্ষ্মী চেপে অতঃপর শিলদা মোড়। গন্তব্য শিলদা চন্দ্রশেখর কলেজ। তখন শিলদা কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন তখনও হয়নি। সেই সময়ের মন্ত্রী, শ্রী শম্ভু মান্ডি মহাশয়ের পিতামহের স্মৃতিরক্ষার্থে মহাবিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছে। পড়ুয়াদের ১০০ শতাংশ মূলবাসী সম্প্রদায়ের প্রায় প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া।

গঞ্জ অঞ্চলে শিক্ষকদের সামাজিক সন্মান তখনও তুঙ্গে - সাংসদ, বিধায়কদের চেয়ে তাঁদের সম্মান-প্রতিপত্তিও তখন অনেক অনেক বেশি। এই বিষয়ের হাতে-গরম প্রমাণ পেলাম মা-লক্ষ্মী বাসে ভ্রমণের সুবাদে। ঐ অঞ্চলে একটি সিট সাংসদ/বিধায়কের জন্য নির্দিষ্ট থাকে, সেখানে সাংসদের আপ্ত-সহায়ক বসেছিলেন। এদিকে সুকুমারবাবু (পরে জেনেছি যে তিনি ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজে মানবিক বিদ্যার অধ্যাপক) যথারীতি তিনটি বসার সিট রেখেছিলেন, কিন্তু বিধানবাবু গিয়ে ড্রাইভার সাহেবকে আমার পরিচয় দিয়ে বসার কথা বললেন। আশ্চর্য কাণ্ড, বিধায়কের সিটে বসা ভদ্রলোক একটুও আপত্তি না করে হাসিমুখে স্থান ছেড়ে দিলেন! বিধানবাবু আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, "স্যার, আপনি না বসলে উনি দুঃখিত হবেন"।

শিলদা মোড় থেকে কলেজ ঠিক কত দূর? এই দূরত্বের বিষয়টি নির্ভর করে বছরের কোন সময়ে অর্থাৎ কোন ঋতুতে কলেজ যাওয়া হচ্ছে। যেমন যে গ্রীষ্মে আমি গেছি, তখন কাঠফাটা রোদ্দুর, রাস্তার পাশের ধানক্ষেত দারুন আঁচে জ্বলছে। এই সময়ে ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে কোনাকুনি হেঁটে গেলে রাস্তা অনেকটাই কম হয়। আবার, বর্ষায় ক্ষেতে ফসল থাকে, পিচের রাস্তা দিয়ে বিস্তর ঘুরে যেতে হয় - প্রায় ২৫ মিনিটের ধাক্কা। বিধানবাবু সহ আরও দুজন অধ্যাপকের পরামর্শ ছিল জুতো পরে আসবেন এর পর থেকে নইলে পায়ে ইঞ্জুরি হবে! তা যাই হোক, খানিকটা হেঁটে যাওয়ার পর ইট-গাঁথা কয়েকটা ছড়ানো-ছেটানো বাড়ি চোখে পড়ল - শিলদা চন্দ্রশেখর কলেজ।

কলেজের দরজা পেরিয়ে শ্রী চন্দ্রশেখর মান্ডির আবক্ষ মূর্তি। যে সময়ের কথা হচ্ছে সেই সময়ে কলেজে কলেজে এগারো-বারো ক্লাস পড়ানো হতো। এই কলেজেও জমজমাটভাবে এগারো-বারো ক্লাস চলে। বস্তুত এই কলেজে এগারো-বারো ক্লাসই পঠন-পাঠনের মূল বিভাগ। আমি যেদিন এই কলেজে পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিতে গেলাম, তখন এই কলেজে এগারো-বারো ক্লাসের বয়স প্রায় ৬-৭ বছর, অথচ কোনও পূর্ণক্ষণের শিক্ষক ছাড়াই বিজ্ঞানের ক্লাস চলে আসছে! বলা যেতে পারে সব বিজ্ঞানের বিভাগগুলি মিলিয়ে গণিতের মাত্র একজন পূর্ণ সময়ের শিক্ষকই ছিলেন সবেধন নীলমণি। যে সময়ের কথা বলছি সেসময়ে এগারো-বারো স্তরের বিজ্ঞান শিক্ষায় ও পরীক্ষায় হাতে-কলমে পরীক্ষা এবং সেজন্য পরীক্ষাগারের ভূমিকা ছিল বেশ অনেকটাই। তবু এরকম সার্বিক স্বল্প পরিকাঠামোবিশিষ্ট কলেজে পরীক্ষা কিন্তু হতো বিজ্ঞানের পরীক্ষাগার ছাড়াই। স্বভাবতই এই কলেজের পড়ুয়ারা প্র্যাক্টিক্যাল পরীক্ষায় গত ৬-৭ বছর ধরে ক্রমাগত ও ধারাবাহিকভাবে কম নম্বর পেয়ে আসছে।

এতদসত্ত্বেও পড়ুয়াদের মধ্যে, বিশেষ করে ছাত্রীদের ভেতর, এই কলেজে বিজ্ঞান নিয়ে এগারো-বারো ক্লাস পড়ার প্রবণতা সেই সময়ে ক্রমবর্ধমান ছিল। হয়তো সেই কারণেই কলেজ সার্ভিস কমিশন এই কলেজে বিজ্ঞানের শিক্ষক পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

এদিকে কাজে যোগ দেওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই গরমের ছুটি পড়ে যায়, আবার ক্লাস শুরু হয় বর্ষার গোড়ায়। আমি তখন পরীক্ষাগার বানানো, বিভাগে অন্তত কাজ-চলা- গোছের পাঠ্য-পুস্তক গ্রন্থাগার বানানো নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, সঙ্গে ঝাড়গ্রামে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থার ঝক্কি তো নিত্যসঙ্গী। কলেজে পূর্ণক্ষণের শিক্ষক না থাকায় কোনও প্রকাশকই তাঁদের প্রকাশিত বই-এর সৌজন্য কপি বা শিক্ষকদের জন্য কপি কলেজে দিয়ে যান না। ব্যক্তিগত যোগাযোগের ভিত্তিতে, কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার চেষ্টায়, সামান্য হলেও কলেজে একটা টেক্সটবুক ব্যাঙ্ক গড়ে ওঠে। পরীক্ষাগারের বাড়ি তৈরির ঝক্কি অনেকটা, যদিও পড়ুয়াদের সহযোগিতায় ক্লাসরুমেই ছোটখাটো পরীক্ষা করে দেখানো সম্ভব হয়েছিল।

কয়েকদিন বৃষ্টির পর আবার খরা চলছে। এদিকে দিন-দুয়েক ঐ অঞ্চলে বিদ্যুৎ নেই। বেশ অসহনীয় অবস্থা। কলকাতা থেকে ঠেঙিয়ে প্রায় এগারোটায় কলেজে পৌঁছেছি, ঝাড়গ্রামে ঘুগনি-পাঁউরুটি সহযোগে 'লাঞ্চ' সেরে। ১২টায় ক্লাস, পড়ানোর বিষয়, “শক্তির সংরক্ষণতা সূত্র”। তখন টি. বি. (এটি টেক্সটবুক নাম্বারের সংক্ষেপিত রূপ) নম্বর পাওয়া যেকোনো বইই পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা চলত। রীতিমতো ভুলে ভর্তি সেই বই থেকে ঠিক অংশগুলো বেছে নেওয়া এবং পরীক্ষার মাধ্যমে হাতে-কলমে ভুল অংশগুলি বুঝিয়ে বাদ দেওয়ার কষ্টকর প্রচেষ্টাও চলছিল।

একদিন মিনিট দশেক ক্লাস হয়েছে কি হয়নি, এক ছাত্রী বললো যে সে জল খেতে বাইরে যাবে। তাকে অনুমতি দিয়ে অপেক্ষা করছি সে ফিরে এলে একটা পরীক্ষা করে দেখাবো - শক্তির রূপের পরিবর্তন। কিন্তু ১০ মিনিট অপেক্ষা করার পর ক্লাসে দেখি এদিক ওদিক ফুসফুস, গুজগুজ। আমিও চিন্তিত মেয়েটির কী হলো! তখন একটি মেয়ে সাহস করে বলল যে মেয়েটি জল খেতে সেই 'হাই রোডের ধারে' গেছে, কেননা ইউনিসেফ-এর বসানো সেই হাইওয়ের ধারের টিউবওয়েল থেকেই একমাত্র খাবার জল উঠছে। ভাবা যায় এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ওইটি একমাত্র পানীয় জলের উৎস! তখনও লিটার পিছু ১০ টাকার বিসেলারি বা বহুজাতিক সংস্থা কিনলের প্লাস্টিকের বোতলের যুগ শুরু হয়নি, ফলে খাবার জল সঙ্গে করে আনার দিনও এক দূরতর কল্পনা। জানা গেল, মেয়েটি কুড়ি মিনিটের আগে মনে হয় ফিরতে পারবে না। বস্তুত প্রায় তা-ই ঘটলো। ক্লাস যাতে ফাঁকি না যায়, সেই জন্য মেয়েটি ঝড়ের বেগে ঐ তৃষ্ণার্ত অবস্থায় দৌড়ে গিয়ে হাইওয়ের ধার থেকে জল খেয়েছে এবং দৌড়েই আবার ক্লাসে ফিরেছে। ক্লাসে সে যখন ফিরল, তখন তার মুখ রক্তবর্ণ, হাফরের মতো শ্বাস নিচ্ছে, সারা মুখ থেকে দরদর করে ঘাম পড়ছে। এই অবস্থায় একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্তব্যপরায়ণ ঝানু শিক্ষক ঠিক কী করতেন আমার সেদিন জানা ছিল না। কিন্তু মুহূর্তেই আমার কাছে এই পড়ুয়াদের জীবনে ও যাপনে “শক্তির সংরক্ষণতা সূত্র”-র প্রয়োজনীয়তা কী প্রক্রিয়ায় বোঝাবো, সেই প্রশ্নটির চেয়েও বড় হয়ে দেখা দিল শিক্ষা তথা বিজ্ঞান শিক্ষার তুচ্ছতার বিষয়টি। পড়ুয়াদের সঙ্গে আলোচনায় জানতে পারলাম যে কলেজেই ঐ একই জাতের একটি টিউবয়েল আছে যা উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অকেজো। পড়ুয়াদের সামান্য উৎসাহিত করতেই তারা পঞ্চায়েত প্রধানকে একটি, যাকে বলে মাস পিটিশন করে, প্রিন্সিপাল মহাশয় সেটিতে তাঁর অনুমোদন দেন। পরে তিনি জনান্তিকে আমাকে শোনাতে ভোলেননি যে প্রথম প্রথম অনেকেই গ্রামে এসে উৎসাহ নিয়ে এসব করে বটে, তবে এতে বিশেষ কিছু হওয়ার নয়! আশ্চর্য কাণ্ড! সপ্তাহের শেষে সেই টিউবয়েল থেকে স্বচ্ছ পানীয় জল নির্গত হয়! এখন ভাবি, আজ যদি আমি শিলদা কলেজে থাকতাম এবং আমার ক্লাসের পড়ুয়ারা এরকম এক মাস-পিটিশন করে পঞ্চায়েত প্রধানের দপ্তরে জমা দিত, তাহলে নির্ঘাৎ আমাকে 'মাওবাদী আরবান নকশাল' বলে চালান করে দিত!

পড়ুয়াদের অদম্য উৎসাহে বিভাগে একটি 'দেওয়াল পত্রিকা'রও উদ্যোগ নেওয়া হয়। ক্রমে রসায়ন পড়ানোর জন্য এক অধ্যাপক যোগদান করেন। তাঁকে প্রায় স্থানীয়ই বলা যায় এই কারণে যে তিনি ২০ মিনিটের মতো সময় বাসে কাটিয়েই কর্মস্থলে হাজির হতেন। তাঁর উৎসাহও কিছু কম ছিলনা। তাঁর আবার একটি বাড়তি যোগ্যতা ছিল - তিনি বেশিরভাগ পড়ুয়ার মাতৃভাষায় কথা বলতে পারতেন। আগেই বলেছি এই মহাবিদ্যালয়টি মূলবাসী পড়ুয়াদের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত। এখানে কোনও "সংরক্ষণ' নেই, সবাই সমানভাবে তপশিলি উপজাতি এবং জাতির জন্য সংবিধান-প্রদত্ত সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। কিন্তু...। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী-আধিকারিকদের মধ্যে একজনও এই সম্প্রদায়ভুক্ত না হওয়ায় তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠের চৈতন্যে “ইয়ারা সব সুযোগ লিয়া পলাইছে”। অতএব ১০০ শতাংশ মূলবাসীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত কলেজে ছাত্র ও ছাত্রীদের হস্টেল নেই, জলপানি পেতে পড়ুয়াদের ভোগান্তির শেষ নেই। যেসব সিনিয়ার অধ্যাপক এই বিষয়ে আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসেন, তাঁরা ক্রমে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও তপশিলি উপজাতি ও জাতি কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় এবং ক্ষমতার অধিকারীদের বিষনজরে পড়েন।

পরবর্তীকালে একান্তই ব্যক্তিগত কারণে আমাকে ঐ কলেজ ছাড়তে হয়। যে ৩৭ জন পড়ুয়া ছিল, যাদের মধ্যে ২৭টি ছাত্রী, তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক টিকে থাকে। এই ব্যাচটি তখন বারো ক্লাস পরীক্ষা দেবে। তারা বালির কাগজে, সস্তা ডটপেনে (উল্টোদিকে ছেবড়ে যাওয়া) লিখে দিস্তা দিস্তা প্রশ্নোত্তর লিখে পাঠাতে থাকে আর আমি সেগুলো সংশোধন করে আবার ঝাড়গ্রামের একজনের ঠিকানায় রেজিস্টার্ড ডাকে ফেরত পাঠাই। আমাদের সমাজ আর মূলবাসী সমাজের মেজাজ এবং সংস্কৃতির মূল প্রভেদটি তখন আমার চোখে পড়ে। যে ঠিকানায় আমি সংশোধিত উত্তরগুলি পাঠাতাম, সে ছাত্রটি নিয়ম করে প্রত্যেকের বাড়িতে সেগুলি পৌঁছে দিত। তাদের বা1বা-মা বা অন্য অভিভাবক কখনও তাদের এই শিক্ষা দেননি যে কেমন করে পাশের বন্ধুটিকে কায়দা করে বঞ্চিত করে নিজের সুবিধেটুকু আদায় করে নিতে হয়। তাই প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে সহযোগিতা করত, পরস্পরের 'নোট' বিনিময় করত অবাধে।

কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের 'প্ররোচনা'-য় এদের অনেকেই রাজ কলেজে বা তখনকার অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার বেশ কয়েকটি কলেজে ভর্তি হয় পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন এবং গণিতে অনার্স নিয়ে। অনেকে খুব ভালো ফল করে এবং উচ্চশিক্ষায় নিজেদের জায়গা করে নেয় সম্পূর্ণ নিজেদের কৃতিত্বে কারণ টিউশনি পড়ার মতো আর্থিক অবস্থা এদের কারোরই ছিলনা। পরবর্তীতে এরা গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে। যতদূর মনে পড়ছে তিনটি ছাত্র এবং চারটি ছাত্রী শেষ পর্যন্ত খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে বিভিন্ন আইআইটি এবং ব্যাঙ্গালোরের 'ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স' থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করে।

আজও আমার মনে পড়ে ক্লাসে দৌড়ে ফিরে আসা সেই মেয়েটির কথা - রক্তিমা সোরেন-এর কথা। কৃতিদের মধ্যে সেও একজন। তাদের কৃতিত্বে একদিন যখন আমি তাদের দু’তিন জনকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, তখন রক্তিমা আমায় বলেঃ “স্যার, কানপুর আইআইটিতে একটা সিনেমা দেখেছিলাম - লরেন্স অফ আরেবিয়া। লরেন্স যখন একাই আরব মরুভূমি পাড়ি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন স্থানীয় মানুষরা বলেছিলেন, লরেন্সের ললাট-লিখন - তাঁর আরব মরুভূমিতে জলের অভাবে মৃত্যু হবে! সেখানে লরেন্স যখন একা, নির্দয় আরব মরুভূমি এপার ওপার করে ফিরে আসেন, তখন তিনি তাঁর বন্ধুদের বলেন - nothing is written as man’s fate, nothing".

সমাজের চোখে 'পিছিয়ে থাকা' এই পড়ুয়ারা ছাড়া এমন কথা প্রকাশ্যে বলার হিম্মৎ আর কারাই বা দেখাতে পারে!