আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা ● ১৬-৩০ জুন, ২০২৪ ● ১-১৫ আষাঢ়, ১৪৩১

প্রবন্ধ

দরজা বনাম জানালা

তিমিরকান্তি ঘোষ

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের প্রথম ছবি দেখেছিলাম 'তাহাদের কথা'। বড় পর্দায় নয়। কোনো সিনেমা হলেও না। দূরদর্শনে। তখন ইশকুলে পড়ি। সাদা-কালো দূরদর্শনের পর্দায় ছবিটি দেখে বুঝেছিলাম একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্বপ্নভঙ্গের করুণ কাহিনি। প্রধান চরিত্র শিবনাথ। শিবনাথ দেশের জন্য জেলখাটা মানুষ। মানুষের জন্য দেশের জন্য দেখা স্বপ্নগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। সেই হতাশা বারবার ফিরে আসে। শিবনাথ বলে - "আমার স্বপ্নগুলার কী হইব? তোমার কোনো স্বপ্ন নাই বিপিন?" ওই বয়সে এই ছবিটি এক ধাক্কায় আমাকে কেমন যেন ঝটকা দিয়েছিল। যদিও জ্যোতির মতো আমার তখন কিছু বোঝার বয়স ছিল না। তবুও এক স্বপ্নভঙ্গ পিতা আর তার সন্তানের এই ছবি ছায়া ফেলেছিল চেতনার ভিতর। অনেক পরে জেনেছিলাম কমলকুমার মজুমদারের গল্প অবলম্বনে এই ছবি।

১৯৯৩-এর নভেম্বর, 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায় সত্যজিৎ চৌধুরী ছবিটির অনবদ্য আলোচনা করেছিলেন। তিনি লিখছেন - "পঞ্চাশের পট নিয়ে কমলকুমার মজুমদার এক শিবনাথের গল্প লিখেছিলেন (১৯৮৫), - বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের চিত্রনাট্যে যে পট ভেতরের দিকে থেকে বিস্তার পায় নব্বই অবধি। তীক্ষ্ণতর তাৎপর্য পায় সমকালীন বাস্তবের জমি স্পর্শ করে। গল্পে এবং চিত্রনাট্যে এজন্য গুরুতর তলবদল অনিবার্য হয়ে ওঠে। কমলকুমার একটি জগৎ রচনা করেছিলেন শিবনাথের কিশোর ছেলে জ্যোতির দৃষ্টিবিন্দু থেকে। বুদ্ধদেবের চিত্রনাট্যের বিন্যাস গড়ে ওঠে শিবনাথের দৃষ্টিবিন্দু থেকে। পঞ্চাশের গল্প নব্বইয়ে হয়ে ওঠে সমকালীন বাস্তবের এক নির্মোহ ব্যবচ্ছেদ এবং একান্তই তা একালের বাস্তবের ভিতে দাঁড়ায়।"

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের পূর্ণ্য দৈর্ঘ্যের প্রথম ছবি 'দূরত্ব'। ১৯৭৮। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্প। 'দূরত্ব' মন্দার ও অঞ্জলির প্রেমের কাহিনি। প্রেমের গল্প হলেও দেখা যায় বিরল অনুভূতির প্রকাশ। এক অদ্ভূত ভালোবাসা ও সম্পর্কের কথা বলে এই ছবি।

আস্তে আস্তে সত্তর দশক শেষ হচ্ছে। উত্তাল বাংলা শান্ত। নকশাল আন্দোলন স্তিমিত। এরকম সময় মুক্তি পাচ্ছে একটি অসাধারণ ছবি 'নিম অন্নপূর্ণা'। সময় ১৯৭৯। কমলকুমার মজুমদারের গল্প। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত নিজেই এই ছবি সম্পর্কে লিখেছেন - মূল কাহিনিটি '৪২-এর মন্বন্তর-এর সময়কার ঘটনা। ছবিতে 'নিম অন্নপূর্ণা' এই সময়ের কাহিনি। আমরা যে সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি সেখানে হয়তো আক্ষরিক অর্থে কোন দুর্ভিক্ষ নেই। কিন্তু একটা চাপা দুর্ভিক্ষ সমস্ত 'তৃতীয় বিশ্ব' বা উন্নয়নশীল দেশগুলি জুড়ে ছড়িয়ে আছে। ঔপনিবেশিক কাঠামোর অন্তর্গত অধিকাংশ এই দেশে গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে শহরকে সাজানো হয়েছে। কলকাতা, মুম্বাই, দিল্লি বা ইস্তানবুলেও সেই একই চিত্র। গ্রাম থেকে হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন শহরে আসছে সামান্য অন্ন-সংস্থানের জন্য। হয়তো কল-কারখানায় কাজ নিচ্ছে অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে। কাজ চলে গেলে বস্তিতে আশ্রয় নিয়ে নিম্ন-মধ্যবিত্তের শেষ identity-কে বজায় রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে, না পেরে হারিয়ে যাচ্ছে একদিন। এরা সম্পূর্ণ নতুন এক শ্রেণি। এই বিষয়টি আমাকে ভাবিয়েছে অনেকদিন। কমলকুমার মজুমদার-এর 'নিম অন্নপূর্ণা'য় চিত্রপরিচালক হিসাবে আমার ভাবনার ছায়া দেখেছিলাম।

এর পরের ছবি 'গৃহযুদ্ধ'। ১৯৮১। কাহিনি দিব্যেন্দু পালিত। নকশাল আন্দোলন পরবর্তী সময়। 'দূরত্ব', 'নিম অন্নপূর্ণা'-র পর 'গৃহযুদ্ধ'। তিনটি ছবি জুড়ে আছে একটা সামাজিক অবক্ষয় আর অবিশ্বাসের বিশ্বাস।

প্রথম ছবি 'দূরত্ব'-র মুক্তি পাওয়ার আগেই কবি বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত বেশ জনপ্রিয়। প্রকাশিত হয়ে গেছে তিনটি উল্লেখ্যযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। 'গভীর এরিয়েলে' (১৯৬৩), 'কফিন কিংবা সুটকেশ' (১৯৭২) ও 'হিমযুগ' (১৯৭৭)।

এই তিনটি কাব্যগ্রন্থের ভেতর দেখব প্রেম, অবিশ্বাস, নকশাল আন্দোলন, নাগরিক বিষাদ বা নক্ষত্রতন্ত্রর নীচে মানুষের চিৎকার। ১৯৬০ থেকে ১৯৮৫ এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর বুদ্ধদেবের কবিতা এবং চলচ্চিত্র এক নতুন আঙ্গিকে দুটি সৃজন মাধ্যম জন্ম নিচ্ছে। ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত 'কবিতা ও চলচ্চিত্র' নামের একটি প্রবন্ধে বলছেন - "চলচ্চিত্রেও আমার প্রচেষ্টা সেই মানুষটিকে চিহ্নিত করা এবং চিত্রিত করা। যে বাস্তবকে নিজের অভিজ্ঞতায় চিনেছি তাকে কবিতায় ধরে রাখতে কখনও নিজেকে অসম্পূর্ণ মনে হয়নি। সত্যি বলতে কি, আমি সবসময় চেষ্টা করেছি আমার ছবিকে কাব্য উপাদানে নিষিক্ত করতে।"

'ছাতাকাহিনী' কাব্যগ্রন্থে প্রথম আমরা দেখি কবির সোচ্চার ঘোষণা - "কবিতা কবিতার জন্য, সিনেমা সিনেমার জন্য..."। প্রকাশিত হচ্ছে একেবারে অন্য স্বরের কবিতা 'রোবটের গান' প্রকাশ পেল। ১৯৮৫। অন্যদিকে 'ফেরা' ১৯৮৬-তে মুক্তি পাচ্ছে। যেমন বুদ্ধদেবের কবিতার সৃষ্টিতত্বে বাঁক এল, সিনেমাতেও বদলে গেল রসায়নের ভাষা। 'ফেরা' থেকে শুরু হল এক নতুন আঙ্গিক। আস্তে আস্তে কবিতার শরীর মিশে যাচ্ছে সিনেমার উষ্ণ অবয়বে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'সংক্রামক' গল্প থেকে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত নির্মাণ করলেন 'ফেরা'। প্রণবরঞ্জন রায়-এর এই ছবিটি সম্পর্কে এক অসাধারণ আলোচনা উল্লেখযোগ্য।

'বাঘ বাহাদুর', 'তাহাদের কথা'-র পর আসছে 'চরাচর'। কবি বুদ্ধদেব ও পরিচালক বুদ্ধদেব সমান্তরালভাবে এই ছবিতে তৈরি করেছেন নিজস্ব পথ। সত্যজিৎ চৌধুরী ছবিটি সম্পর্কে বলেছেন -"চরাচরঃ যেন - বা দীর্ঘ কবিতা"। এই ছবির প্রতিটি ফ্রেম যেন পয়ারের ছন্দে গাঁথা। কাব্যিক গতি, চিত্রকল্প ও দৃশ্যপুঞ্জ ছবিটিকে অন্যন্য করে তুলেছে। পরবর্তীকালে আমারা দেখতে পাই তাঁর সিনেমার ফ্রেমের ভিতর নির্দ্বিধায় ঢুকে পড়ছে কাব্যিক দৃশ্যপুঞ্জ। যা বাংলা সিনেমায় নতুন এক ঘরনার জন্ম দিয়েছে। কখনও স্থির বা সচল কম্পোজিশন, লেন্স, ফিল্মের ব্যবহার, আলোছায়া, ট্রলি ক্রেনের ভিতর ক্যামেরা বসিয়ে দৃশ্যগ্রহণ তাঁর ছবিকে আলাদা করেছে। তীব্র সমাজব্যবস্থার ভিতরে থেকেও তাঁর সৃষ্ট চরিত্রেরা একা নিঃসঙ্গ। একাকী মানুষের গল্প, কখনও মনে হয় নিঃসঙ্গ এক গ্রহের গল্প বলতে চেয়েছেন বুদ্ধদেব। 'লাল দরজা', 'উত্তরা', 'উড়োজাহাজ' সব ছবিতে দেখা যায় সেইসব চরিত্রদের। আমাদের দেখা হয় আনোয়ারের সঙ্গে কবিতায় এবং সিনেমায়। কিম্বা 'ভূতেরা কোথায় থাকে', 'কাব্যগ্রন্থের 'টোপ' নামের কবিতায় দেখতে পাই 'টোপ' সিনেমার সেই অদ্ভূত মানুষটিকে।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের গোলপার্কের অফিসে ঢুকতেই একটি হোয়াইট বোর্ডে লেখা ছিল তাঁরই একটি কবিতা। যে কবিতাটি বলা যায় ওঁর সিনেমা দর্শনের প্রারম্ভ বা গৌরচন্দ্রিকা -

'সুইচ টিপলেই ছবি উঠবে

কি আর বেশি কথা

সেই ছবি কি তুলতে পারো

স্বপ্ন দিয়ে গাঁথা?

আলোর কিছু কথা থাকে

অন্ধকারে আরও

মাঝখানে এক একলা মানুষ

তাকে ধরতে পারো।'

সত্যিই সুইচ টিপলেই ছবি উঠবে। কিন্তু স্বপ্ন দিয়ে গাঁথা ছবি তোলা সকলের পক্ষে সম্ভব না। বুদ্ধদেব কিন্তু স্বপ্ন দিয়ে ছবি তুলেছেন। মন দিয়ে শুনেছেন আলোর কথা, অন্ধকারের কথা। আর একজন একলা মানুষ সেই 'দূরত্ব' থেকে 'চরাচর' 'উত্তরা' হয়ে আনোয়ারের সঙ্গে 'উড়োজাহাজ'-এ করে কোথায় যেন চলে গেল।

ছোটি মোটি পিঁপড়া বোটি

লাল দরজা খোল দে।

দরজা খুলে যায়। মেঘ ও কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আস্তে এগিয়ে এসে আমাদের বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত মানে বুদ্ধদা বলে উঠলেন -

ক্যামেরার ছোট্ট কাঁচ দিয়ে কী দেখছ তুমি?

কী দেখছ আজ?

শব্দ হচ্ছে কিরকির, ঘরঘর করে শব্দ তুলে চলেছে টেপরেকর্ডার।

ঝলমল করছে আলো। কী দেখছ এখনও

ঘন কালো একটা ঝড় এগিয়ে আসছে। - মেয়েটি

সুটকেস নিয়ে নেমে গেল নীচে, ছেলেটি

দাঁড়িয়ে রইল বারান্দায়, কিন্তু তারা জানতেও পারছে না আসলে ছোট্ট ফোকর দিয়ে

ছুটে আসছে ঝড়, আসলে

এটা একটা ঝড়ের ছবি, তছনছ করে দিয়ে যাচ্ছে তোমাকে।

ছোট্ট কাঁচ, কালো হও

সাদা পরদা, কালো হও

মানুষ দেখতে আসুক এই ছবি এবং মুখ কালো করে বেরিয়ে যাক,

টেপরেকর্ডার, ঘুরে চলো সারারাত,

যে-কথা আমি বলিনি কখনো

সেই সব কালো কালো কথা তুলে রাখো

কালি হয়ে যাওয়া একটা মানুষের জন্য।

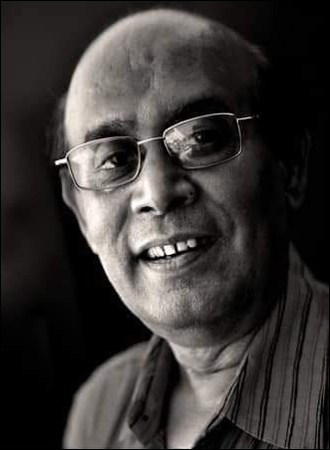

(১০-ই জুন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত-র প্রয়াণ দিবস। সম্পাদকমন্ডলী, আরেক রকম)