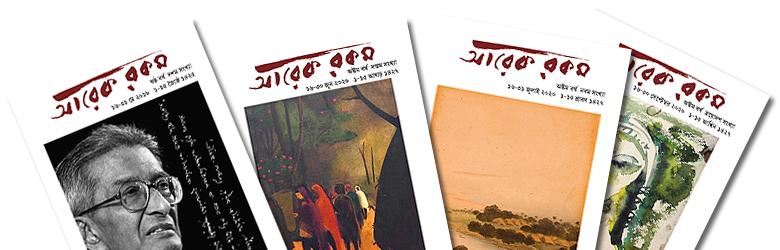

আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ দশম সংখ্যা ● ১৬-৩১ মে, ২০২৪ ● ১-১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

প্রবন্ধ

স্মৃতির রাজ্য শুধুই স্লোগানময়

প্রবুদ্ধ বাগচী

বহুযুগের ওপার হতে আসা এক শেওলা-পড়া দুপুর। এক দুরন্ত বালকের চোখে ঘুম আসত না কিছুতেই। গেরস্থালির কাজে ক্লান্ত মায়ের পাশ থেকে উঠে সে চলে আসত বাইরের রোয়াকে। পাশেই গলি রাস্তা, ইট পাতা, এবড়ো খেবড়ো। তার একদিকে লম্বা দেওয়াল, যা চলে গেছে একটা ছোট মাঠকে ঘিরে বেশ অনেকটা। শান্ত দুপুরে সেই দেওয়ালের সামনে গুটিকয় যুবকের জটলা। তাঁদের সঙ্গে সাদা চুনের বালতি, ছোট মই, রঙের কৌটো, ব্রাশ। ছ্যাতলা পড়া দেওয়ালের ওপর প্রথমে সাদা রং করে তার ওপর ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে নানা স্লোগান, রঙিন ছবি, নানা অক্ষর। দর্শক হিসেবে বালকের চোখে যে বিস্ময় তাঁদের মর্মবস্তু বুঝতে সে ততটাই নির্বোধ। কিন্তু এটা ঠিক, সাদা চুনকাম করা দেওয়ালের একদিকে যখন লেখা হচ্ছে ‘স্বৈরাচারী ইন্দিরার কালো হাত ভেঙে দাও’ আর পাশে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে সেই মহিলার ব্যঙ্গচিত্র - ঠিক তার পাশের দেওয়ালেই আরেকদল লিখছেন ‘শোনরে মজুর শোনরে সর্বহারা/ তোদের ভিটেতে ঘুঘু চরাবেই কাস্তে হাতুড়ি তারা’। আশ্চর্য এই যে দুই যুযুধান স্লোগান যারা দেওয়ালে খোদাই করছেন সেই গ্রীষ্ম-দুপুরে, তারা নিজেদের মধ্যে মাঝে মাঝেই খোশগল্পে মশগুল। হাতের তুলি থামিয়ে পরস্পরের মধ্যে বিড়ির আদানপ্রদান করছেন, কেউ বা বাড়ি থেকে বানিয়ে এনেছেন ছোট ফ্লাস্কে চা - মাটির খুড়িতে তাই নিজেরা ভাগ করে খাচ্ছেন। আর দেওয়াল চিত্রিত হয়ে চলেছে স্লোগানের সজ্জায়।

সম্ভবত এটা সাতাত্তর সালের সেই উল্লেখযোগ্য নির্বাচনের বছর। জরুরি অবস্থার অবসানে সারা দেশ নতুন করে ভোটে যাচ্ছে। তখনও কিছু কিছু দেওয়ালে আলকাতরায় আঁকা মাও সে তুং-এর অস্পষ্ট স্টেন্সিল দেখা যায়, দেখা যায় সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার টেরাব্যাঁকা অক্ষর। কিন্তু সেসব দেওয়াল একরকম পরিত্যক্ত। চট করে সেগুলোর ওপর আর কেউ দাগা বোলাতে চান না। পরন্তু নতুন দেওয়াল ঘিরে নতুন নতুন লিখন। পাড়ার দেওয়াল সদ্য কেউ রং করালে তো কথাই নেই, তার আগেই সেই দেওয়ালের এক কোণে ইংরেজিতে লেখা হয়ে যেত এ. ডব্লু. (মানে অল ওয়াল) অমুক পার্টি, পাশে একটা সুদীর্ঘ সময়কাল - অর্থাৎ ওই দেওয়ালের ওপর আগেই একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দখলদারি কায়েম করা হল। এর অনেক বছর পরে যখন নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলির দেওয়াল লেখা নিয়ে বিশেষ কড়াকড়ি করলেন, তখন সব থেকে আপত্তি করেছিলেন বামপন্থীরাই। এর প্রতিবাদে তারা একটা স্লোগান চালু করেছিলেন, ‘দেওয়াল থেকে জানুন, দেওয়াল থেকে শিখুন/ দেওয়ালে পিঠ ঠেকার আগে দেওয়াল জুড়ে লিখুন’ - স্পষ্টত, এই বার্তার আড়ালে একটা বৃহত্তর লড়াইয়ের ইশারা ছিল। মন্দ কী?

বাংলার রাজনীতিতে নানান চরিত্রের স্লোগান আর দেওয়াল লেখায় সেগুলিকে উৎকীর্ণ করে দেওয়া এক বহতা ঐতিহ্য। সম্ভবত সত্তরের দশকে জাতীয় কংগ্রেস দলের প্রতীক ছিল ‘জোড়া বলদ’ - কংগ্রেসি শাসনের অন্ধকারকে বিদ্রূপ করে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, ‘রাস্তার মোড়ে লালবাতি জ্বেলে/ শকুনেরা দেয় সন্ধ্যে/ দেওয়ালেতে জোড়া বলদ লটকে/ গা চেটে বলে ভোট দে’। এসব অবাক-করা লাইন আমরা কেবল সুভাষের হাতেই পেতে পারতাম। এই গাই-বাছুর নিয়ে আরেকটা চেনা স্লোগানের কথা আমাদের অনেকেরই মনে পড়বে। সেবার যখন সিপিআই দল জাতীয় স্তরে কংগ্রেসকে তাঁদের অব্যর্থ সঙ্গী বলে চিহ্নিত করলেন এবং সেই সূত্রে প্রথমে দেশব্যাপী রেল ধর্মঘট এবং পরে জরুরি অবস্থাকেও তারা সমর্থন করে বসলেন তখন ইন্দিরা কংগ্রেস দলের নির্বাচনী প্রতীক ছিল ‘গাই-বাছুর’ - মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট দলের পক্ষে তখন স্লোগান দেওয়া হয়েছিল ‘দিল্লি থেকে এল গাই/ সঙ্গে বাছুর সিপিআই’। কী অসামান্য রসবোধ আর নিখুঁত ছন্দোজ্ঞান! আবার এর তুলনায় জ্যোতি বসু আর ইন্দিরা গান্ধিকে নিয়ে তাঁদের দু' দলের স্লোগানের তরজা ছিল কিঞ্চিৎ ‘আমিষ’। কংগ্রেসিরা দেওয়ালে লিখেছিল, ‘...আসছে দিন/ জ্যোতিবাবুর বিয়ের দিন’ (...মানে সেই বছর নির্বাচনের দিন) - যার বিপরীতে কমিউনিস্টরা লিখেছিলেন, ‘লিখেছিস বেশ করেছিস/ তোদের ইন্দিরাকে সাজিয়ে রাখিস’। বলতেই হবে, সাতের দশকের রুচিবোধের হিসেবে এর কোনোটাই খুব শালীন নয়, কিন্তু তবু এই নিয়ে কারোর ‘মর্যাদাবোধে আঘাত’ লেগেছিল বলে তেমন শোনা যায়নি। আজকের রাজনীতির অঙ্গনে স্লোগান ও পারস্পরিক দোষারোপের ভাষা আরও হিংস্র ও রুচিহীন তবু এখনকার কিছু কিছু মেজ ছোট নেতারও দেখি খুব সহজে ‘সম্মানবোধে’ ধাক্কা লেগে যায় ও তারা আদালতে ছোটেন তার নিরসন করতে। আশির দশকে যখন বামফ্রন্টের মন্ত্রীসভায় চল্লিশজন মন্ত্রী ছিলেন তখন কলকাতায় সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সমর্থকরা প্রায়ই জ্যোতিবাবুর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখানোর চেষ্টা করতেন ও স্লোগান দিতেন ‘আলিবাবা চাল্লিশ চোর’ - হায়, তখন কি আর জানা ছিল সেই খোদ জননেতাই যুগের ফেরে নিজে হাতে ক্যামেরার সামনে টাকা নেবেন আর তারই খেসারত হিসেবে কিছুদিন কারাবাসও করবেন?

এই আশির দশকেরই মাঝামাঝি ইন্দিরা গান্ধী হত্যার পর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাজীব গান্ধী কেন্দ্রের সরকার তৈরি করলেন। সরকারে এসেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন দেশকে তাঁর সরকার দ্রুত একুশ শতকের দিকে নিয়ে যেতে চান। পেশায় পাইলট রাজীবকে নিয়ে তখন সিপিআই(এম) দেওয়ালে কার্টুন এঁকেছিল, প্লেনে করে প্রধানমন্ত্রী চলেছেন ওপরের দিকে, গন্তব্য ‘একুশ শতক’ আর নিচে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন দেশের আপামর মানুষ। এখন আরেক প্রধানমন্ত্রী অবশ্য চব্বিশ সালে দাঁড়িয়ে ২০৪৭ সালের দেশের স্বপ্ন নিয়ে সওদাগরি করছেন, এখনও এইরকম কোনো স্লোগান বা দেওয়াল চোখে পড়েনি। এও এক আক্ষেপ। ওই ঘটনার তিন বছরের মধ্যে রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচনে প্রচারে এসে ঝড় তুলেছিলেন রাজীবজি, তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গী ও অনুবাদক ছিলেন সম্ভবত তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি - রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় জনসভা করতে গিয়ে প্রিয়বাবু রাজ্যের মানুষের ‘দুর্দশার কথা’ প্রধানমন্ত্রীকে বিশদ করতেন, আর তাতেই নবীন প্রধানমন্ত্রীর মনে হয়েছিল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু ‘বাসুজি’কে তিনি রিটায়ার করিয়ে দেবেন এই রাজ্যে। প্রিয়বাবু নিজেও হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রে সংসদ প্রার্থী ছিলেন (১৯৮৪) - বন্ধ কারখানার প্রশ্নে হাওড়া তখন বিতর্কের কেন্দ্রে। প্রিয়রঞ্জন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি সাংসদ হলেই সব কারখানা খুলে যাবে - দেওয়ালে লেখা হতো বন্ধ কলকারখানার মস্ত এক ‘মাস্টার কি’ নাকি প্রিয়দার কাছেই আছে। কার্যত কিছুই হয়নি। তবে তার জন্য তাঁকে কম বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়নি - বামপন্থীরা দেওয়ালে ওই চাবিরই এক মস্ত ছবি এঁকে পাল্টা দিয়েছিলেনঃ চাবিটা কোথায় গেল? আজকের পরিভাষায় এটাকে বলে ‘জুমলা’ - ওই অনেকটা প্রতি বছর দু'কোটি বেকারের চাকরি দেওয়ার মতোই। আলাদা করে এই ডাকনাম না থাকলেও বিষয়টা গরহাজির ছিল না মোটেও। বলা যায়, আজকে যারা এই ভিনভাষী লব্জটা বাজারে ভাসিয়ে দিয়েছে, ঘটা করে এটাকে প্রতিষ্ঠার কাজটাও তারাই করেছেন। আশির দশকে প্রধানমন্ত্রী রাজীব আরও একটা বিষয়ে বামপন্থীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন, তার কারণটা অবশ্য খানিকটা তিনি বা তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা নিজেরাই তৈরি করেছিলেন। সেই সময়ে একমাত্র সরকারি প্রচারমাধ্যম দূরদর্শনে প্রায় সব সময়েই তাঁর যাবতীয় রাজনৈতিক কর্মসূচির ছবি প্রচারিত হতো, এই অভিযোগে দূরদর্শনকে ব্যঙ্গ করে বলা হতো ‘রাজীবদর্শন’ - দেওয়ালেও আঁকা হতো এইসব ছবি। যে কোনো বক্তব্যের আগে রাজীব বলতেন ‘হমে দেখনা হ্যায়’ - এই বাক্যবন্ধটুকু নিয়েই উৎপল দত্ত নির্বাচনী পথনাটিকার নাম রেখেছিলেন ‘হমে দেখনা হ্যায়’! তবে এটাও বলে রাখা ভাল, সরকারি প্রচারমাধ্যমে শাসকদল ও তাঁদের নেতার বাড়তি প্রচার নিয়ে যে সমালোচনা সেই সময়ে সজীব ছিল, তার সঙ্গে আজকের নির্লজ্জতা ও সীমাহীন প্রচারের কোনো তুলনাই আসে না। সভা-সমিতি ছাড়াও সারা বছর যেভাবে ‘মন কি বাত’ ও ‘অনুপ্রেরণা’র ঢাকের আওয়াজ মেঘের সঙ্গী হয়ে দূর হতে দূরান্তরে ভেসে যায় তার কোনো সমতুল দৃষ্টান্ত দেশের রাজনীতিতে নেই।

একথাও আজ মনে হয়, বোফর্স কামান কেনা সংক্রান্ত প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে বিরোধীরা যেভাবে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির আওয়াজ তুলেছিলেন তা খুব সমীচীন ছিল না। রাজ্যের প্রায় সব দেওয়ালেই তখন লেখা হয়েছিল, ‘গলি গলি মে শোর হ্যায়/ রাজীব গান্ধি চোর হ্যায়’ - এটা নিয়ে সর্বভারতীয়স্তরেও বিরোধীরা একজোট হয়েছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করা রুচির সীমা লঙ্ঘন করেছিল বলেই মনে হয়। যদিও এটা মনে রাখা দরকার, এমন সুতীব্র অভিযোগ নিয়ে রাজনৈতিক মেরুকরণ করলেও প্রধানমন্ত্রী তার অসীম ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে কোনও বিরোধী দলের নেতার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় এজেন্সি লাগিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করেছিলেন, এমন কিছুর সুযোগ থাকলেও তেমন কিন্তু ঘটেনি। বামপন্থীরা বাদ দিয়ে সব বিরোধী নেতাই যে ধোয়া তুলসিপাতা ছিলেন, এমন নয়। আজকের প্রধানমন্ত্রীর চূড়ান্ত প্রতিহিংসামূলক আচরণের প্রেক্ষিতে এই কথা মনে পড়া খুব অস্বাভাবিক নয়।

প্রসঙ্গত তথ্যের খাতিরে এইটুকু উল্লেখ থাক, আশির দশকের পশ্চিমবঙ্গে বিকল্প কিছু রাজনৈতিক স্রোত যে ছিল না তা নয়। তখনকার পরিভাষায় এদের পরিচয় ছিল ‘তৃতীয় ধারা’ বা 'থার্ড অল্টারনেটিভ' - বোঝাই যাচ্ছে বাকি দুটো বিকল্প হিসেবে এখানে কংগ্রেস ও বামফ্রন্টকেই চিহ্নিত করা হচ্ছে। আজ এই চেহারাটাকেই বলা হচ্ছে 'বাইনারি পলিটিক্স' এর বাইরে দাঁড়ানো। এই রাজ্যে আইপিএফ বা ইন্ডিয়ান পিপলস ফ্রন্ট (যা মূলত ছিল তৎকালীন সিপিআই-এমএল লিবারেশন-এর প্রকাশ্য রাজনৈতিক মঞ্চ) সেই তৃতীয় ধারার প্রধান সংগঠন। এছাড়া নকশালবাড়ির রাজনীতির সমর্থক কিছু ছোটখাটো সংগঠন যে ছিল না তা নয়। এঁরা ‘সংসদীয় বাম রাজনীতি’কে বিদ্রূপ করে নানা স্লোগান লিখতেন। এইরকমই একটি সংগঠন হল দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটি যাদের সংক্ষিপ্ত নাম ছিল সেকেন্ড সিসি, যাদের একচ্ছত্র নেতা ছিলেন জনৈক মহাদেব মুখার্জি। তিনি যে-কোনো স্লোগানে দলকে ‘নিজের হাতে গড়া’ বিশেষণ ব্যবহার করতেন - এ নিয়ে অশেষ কৌতুকের গল্প কম শুনিনি। কমিউনিস্ট ভাবধারার দল যে কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তির খতিয়ান দেয় এ এক বিচিত্র কথা - কিন্তু দেওয়ালে যে এই কথা লেখা হতো এ অভিজ্ঞতায় ভুল নেই। অবশ্য বিশেষণ-এর আশ্চর্য ব্যবহার দেখেছি ওই ইন্ডিয়ান পিপলস ফ্রন্টের একটি দেওয়াল লেখায়। মেমারির কাছে করন্দা গ্রামে তাঁদের সমর্থক কৃষকদের সঙ্গে সিপিআই(এম) সমর্থকদের একটি সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন কৃষক নিহত হন। এই মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে আইপিএফ দেওয়াল লিখেছিলেন ‘বামফ্রন্টের কংগ্রেসি আচরণের প্রতিবাদ করুন’ - স্পষ্টত আচরণের বিশেষণ হিসেবে ‘কংগ্রেসি’ শব্দটির প্রয়োগ অসামান্য ব্যঞ্জনাবহ হয়ে চিহ্নিত করে দেয় এক যুগলক্ষণকে। সেই অপরিসীম নিহিতার্থ আজকের এই বাম-কংগ্রেস জোট বা আসন সমঝোতার রাজনীতি দিয়ে বুঝতে পারা সম্ভব নয়। একটি বিশেষণ কীভাবে বিপুল নেতির ইশারা টেনে আনে তা নিয়ে একদা শঙ্খ ঘোষ বিশদ লিখেছিলেন তার ‘বিশেষণে সবিশেষ’ নিবন্ধে, এ যেন প্রায় তারই তুল্য এক উদাহরণ। বামফ্রন্ট বা কংগ্রেসের বাইরে দেওয়াল লেখায় আরেক আগুয়ান দল হল এসইউসিআই। আশির দশকজুড়ে তাঁরা কিছু কম রং খরচা করেননি। কিন্তু দেওয়াল লেখার মধ্যে যে সূক্ষ্ম কৌতুক, শৈল্পিক প্রতিবাদের ধরণ - সত্যি বলতে কি এদের স্লোগানে তা কখনও আমাদের নাড়া দেয়নি। কেমন যেন মনে হয়েছে, ঠাসবুনন তত্ত্ব আর বড় বড় ভারি কথার আড়ালে এই দলটি যেন বড়ই বেরসিক ও শুকনো শুকনো। মূলত সাম্রাজ্যবাদ ও বাসভাড়া বৃদ্ধি, এইই ছিল তাঁদের ঘোষিত শত্রু, এই লক্ষণরেখা থেকে তাঁদের কখনও বাইরে বেরোতে দেখিনি। আজও দেখি না।

বলা দরকার, আশির দশকের পুরোটা জুড়েই বাংলার রাজনীতির প্রধান দুই প্রতিপক্ষ ছিল বাম ও কংগ্রেস। তাই মূলস্রোতের রাজনীতিতে কি বিধানসভা বা লোকসভা অথবা পঞ্চায়েত কিংবা পুরসভা যাবতীয় লড়াই ছিল এই দুই পক্ষের মধ্যে। ফলে দেওয়াল লেখা থেকে স্লোগান তৈরির প্রধান কান্ডারির ভূমিকায় আমরা পেয়েছি এদেরই। আশির দশকের দ্বিতীয় বা তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের সময় কংগ্রেস ও বামেদের হেভিওয়েট নেতাদের কোনো অভাব ছিল না, বিধানসভার ভেতরে ও বাইরে তাঁদের আকচা আকচি ফুটে উঠত দেওয়ালে। রাজনৈতিক কর্মসূচি বা নির্বাচনী স্লোগানের বাইরেও সেই দশকের আরও দুটো প্রধান স্লোগানের কথা মনে করা যায়। কেন্দ্রের সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যকে আর্থিক বঞ্চনার অভিযোগ বামপন্থীরা বরাবরই করে এসেছেন, আর তারই প্রতিফলন দেখা গেছে তাঁদের স্লোগানে যার প্রধান বাক্যই ছিল ‘রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দিতে হবে’ - এই বার্তা নিয়ে রঙিন হয়ে উঠেছে বাংলার দেওয়াল। এরই বর্ধিত অংশ হিসেবে দেখা দেয় হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল ও বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ার জন্য কেন্দ্রীয় অনুমোদনের দাবি। কেন্দ্রীয় টালবাহানার প্রতিবাদে বাম ছাত্র-যুবরা শপথ নেন তারা ‘রক্ত দিয়ে’ বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়বেন - এই আহ্বানের খুব একটা যে সারবত্তা ছিল তা নয়, কিন্তু রক্ত দিয়ে শিল্প তৈরির কথা খোদিত হয়ে যায় দেওয়ালে দেওয়ালে। এর প্রতিস্পর্ধী সমালোচনা ছিল কংগ্রেসের - তারা আক্রমণ করেছিলেন রাজ্যের সেই সময়কার ভয়াবহ বিদ্যুৎসঙ্কট-কে। দেওয়ালে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুর হাতে হ্যারিকেন বা মোমবাতির ছবি এঁকে তারা চেষ্টা করতেন পাল্টা দিতে। সেই সময় বাড়িতে বিদ্যুৎ চলে গেলে অনেকেই মুখ ফস্কে বলে ফেলতেন ‘জ্যোতিবাবু গেলেন’ - এই উচ্চারণের কোথাও একটা নেপথ্য নির্মাণ ছিল বইকি। আর ‘কেন্দ্রীয় বঞ্চনা’ বা ‘রাজ্যের হাতে বাড়তি ক্ষমতার দাবি’ রাজনৈতিকভাবে যতই প্রাসঙ্গিক ও ন্যায্য হোক, বামফ্রন্ট এটাকে ঠিক সাধারণের মনে ঢুকিয়ে দিতে পারেননি। অবশ্য এইসব দাবি নিয়ে সেকালের সংবাদপত্রে যেরকম সব বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করা হয়েছিল বেশিরভাগ মানুষ সেগুলোই বিশ্বাস করতেন বেশি। ফলে বিরোধী হিসেবে কেন্দ্রের শাসকদল কংগ্রেস প্রচার করতেন ‘কেন্দ্রের বঞ্চনা’ নাকি একটা ফাটা রেকর্ড, এই সূত্রেই ব্যঙ্গ করা হতো, কলকাতায় গরম পড়লে বা বৃষ্টি না হলে তাও বোধহয় ‘কেন্দ্রের চক্রান্ত’ বলে অভিহিত হবে - এই মর্মে দেওয়াল লেখাও হয়েছে! এই প্রসঙ্গের যাথার্থ নিয়ে মন্তব্য করার মঞ্চ এটা নয়। শুধু বলার কথা এইটাই, রাজনৈতিক চাপান উতোরের একটা প্রধান প্ল্যাটফর্ম ছিল পশ্চিমবঙ্গের দেওয়াল আর তাতে উৎকীর্ণ স্লোগানের সারি। আশির দশক পেরিয়ে যাওয়ায় সঙ্গে এই স্লোগানের অক্ষর, শব্দ, বাক্য এবং অভিমুখ পাল্টে যায়। সেই গল্প শোনানো যাবে অন্য কোনো সময়।