আরেক রকম ● একাদশ বর্ষ দশম সংখ্যা ● ১৬-৩১ মে, ২০২৩ ● ১-১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০

প্রবন্ধ

মহাশঙ্খের স্থাপত্যকথা

পল্লববরন পাল

‘হৃদিমন্দিরদ্বারে বাজে সুমঙ্গল শঙ্খ’ - গত পয়লা বৈশাখের প্রাক্কালে ১৪২৯-এর চৈত্র মাসের শেষ লগ্নে সহসা কলকাতা জেগে উঠলো এক সুদৃশ্য বিশাল শঙ্খধ্বনিতে এবং ভরে উঠলো ধনধান্য পুষ্পে - আলিপুরে চার একর জমির ওপর বিশ্বমানের প্রেক্ষালয় - ত্রিস্তরীয় - ছ’তলা - ৫১০ ফুট দীর্ঘ, ২১০ ফুট চওড়া, ৬০০ ফুট উঁচু - একটি ২,০০০ আসনের, একটি ৫৫০ আসনের, আর একটি ৩৫০ আসনের প্রেক্ষাঘর - তৎসহ তিনটি সভাঘর, ১৫ শয্যার শিল্পীদের থাকার ঘর, খাবারের দোকানপশরা, ২৫০টি গাড়ি রাখার ব্যবস্থা ইত্যাদি ইত্যাদি - নির্মাণে লেগেছে ৩,৭০০ মেট্রিক টন ইস্পাত (ভিন্নসূত্রে কেউ লিখছে ৬,০০০, কেউ ৭,০০০), বিভ্রান্ত তথ্যসূত্র অনুযায়ী ফ্রান্স বা জার্মানি থেকে এসেছে দস্তার চাদর আর ৩০,০০০ বাহারী আলো আমদানি হয়েছে আয়ারল্যাণ্ড কিংবা জাপান থেকে (এক্ষেত্রেও তথ্যসূত্রে বিভ্রান্তি আছে)। বিভ্রান্তি আরো আছে - ভবনটির নাম ‘ধনধান্য’ নাকি ‘ধনধান্যে’ - বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম বিভিন্ন নাম লিখছে। প্রেক্ষালয় ২টি না ৩টি - এ তথ্যেও পোর্টাল সংবাদে ধাঁধা।

সত্যিই ধাঁধা - চোখ ধাঁধানো স্থাপত্যই বটে।

শেষ পর্যন্ত ধনধান্য (বা -ধান্যে) যতোই আমাদের বর্তমান রাজ্য বা দেশীয় রাজনীতি-অর্থনীতির আলোচ্য বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠুক না কেন, মূলত এটা একটা স্থাপত্যকীর্তি। অবশ্য যে কোনো স্থাপত্যকীর্তি রাজনীতি অর্থনীতি পরিবেশনীতি ইত্যাদির সঙ্গে সম্পৃক্ত - যে প্রসঙ্গে আলোচনার অবকাশ আছে, কিছুটা হবেও নিবন্ধের শেষে - কিন্তু প্রাথমিকভাবে নিছক স্থাপত্যবিদ্যার প্রযৌক্তিক নিরিখে এই 'ধনধান্য'কে একটু বিশ্লেষণ করা যাক।

যেকোনো স্থাপত্যের নকশা-পরিকল্পনার মূল ভূমিকায় দুটি বিষয় - কায়া ও কার্যকারিতা, আকার ও আচরণ (Form and Function) - একদিকে নির্মাণ যে উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ ভবনের অন্দরকে সেই নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ডের উপযুক্ত আচরণের ত্রিমাত্রিক বিন্যাস ও অন্যদিকে ভবনটির কায়া বা বহিরঙ্গের আকার - এই দুটি বিষয়ই নকশা নির্মাণের মূল চালিকাশক্তি। এই দুটি বিষয় পারস্পরিক সম্পর্কে যমজ ভাই, একে অপরের পরিপূরক এবং সেই কারণেই বোধহয় সম্পর্কটা কিয়দংশে অম্লমধুরও - মঞ্চে কার সংলাপ বেশি, কার কম - কে নায়ক, আর কে পার্শ্বচরিত্র - এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। অর্থাৎ, নকশা নির্মাণের শুরু কোত্থেকে - ‘পহেলে দর্শনধারী, ফির গুণ বিচারি’ তত্ত্ব অনুযায়ী বাহ্যিক আকার - নাকি ভবনটির ভিতরের ব্যবহার-আচরণ - ঝগড়াটা এই নিয়ে। ধনধান্য নিয়ে প্রযৌক্তিক আলোচনা করতে গেলে মূল অসুবিধা এইখানেই - আমরা এখনও অবধি ভবনটির ব্যবহার ও আনুসঙ্গিক বিস্তারিত তথ্য সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানিনা। অতএব, যেটুকু তথ্য প্রকাশিত ও স্তুতিবন্দনাসহ প্রচারিত, তার ভিত্তিতেই এগোনো যাক।

আমেরিকান স্থপতি লুই হেনরি সুলিভ্যান (১৮৫৬-১৯২৪)-কে আধুনিক স্থাপত্যের জনক বলা হয়। তাঁর উপলব্ধ শিক্ষা - It is the pervading law of all things organic and inorganic, of all things physical and metaphysical, of all things human, and all things super-human, of all true manifestations of the head, of the heart, of the soul, that the life is recognizable in its expression, that form everfollows function. সেই তত্ত্বই পরবর্তীকালে আধুনিক স্থাপত্যের মূল শ্লোগান হয়ে উঠলো - কায়া-কার্যের ছায়া - অথবা আকার-আচরণের অনুসারী।

সুলিভ্যানের প্রায় সমসাময়িক রোমান স্থপতি-লেখক মার্কাস ভিট্রুভিয়াস তাঁর ‘ডি আর্কিটেকচার’ বইতে বললেন - একটা কাঠামো বা স্ট্রাকচারকে অবশ্যই ফার্মিটাস, ইউটিলিটাস ও ভেনুস্টাস (শক্তপোক্ত, ব্যবহারিক ও সুন্দর) হতে হবে। এই সময় থেকেই স্থপতিরা ধীরে ধীরে এই বিশ্বাসে অভ্যস্ত হতে শুরু করেন যে - একটি ভবনের নকশা নির্মাণে ব্যবহারিক দাবিরই অগ্রাধিকার, নান্দনিকতা সেই দাবিকে অনুসরণ করে চলে মাত্র।

প্রকৃতিতে সব কিছুরই নিজস্ব সুনির্দিষ্ট বহিরাকৃতি বা বাহ্যিক আকারধর্ম আছে - যে আকার আবার নির্দিষ্ট হয় অনেক ভৌগোলিক, ভূবৈজ্ঞানিক, ব্যবহারিক ইত্যাদি কারণে - সেই আকারই তার প্রাথমিক পরিচয় এবং সেই পরিচিতিসূত্রেই তারা অনন্য ও পরস্পরের থেকে ভিন্নতা বজায় রাখে - তেমনি একটি ভবনের বহিরঙ্গ থেকে আমরা তার চরিত্র ও কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাই - এমনকি ভবনের ভেতরে না ঢুকেও। যেমন, স্যুট-বুট-টাই-রেব্যান চশমা-রোলেক্স ঘড়ি-চকচকে মসৃণ সুগন্ধি গাল দেখে মনে হয় - মানুষটা নিশ্চয়ই কেউকেটা কোটিপতি কর্পোরেট অফিসার-টফিসার - আবার ফূটপাথে উলিডুলি ছেঁড়া কাপড়ে নোংরা উশকোখুশকো চুলদাড়ি হাড়জিরজিরে কঙ্কালসার মানুষটাকে দেখে তার অভাবী দারিদ্রক্লিষ্ট জীবনযন্ত্রণায় কিছুটা হলেও আমরা বিচলিত হই। বাইরে থেকে দেখে আমরা দুজনেরই আর্থসামাজিক অবস্থান ও পরিচয় সম্পর্কে ধারণা পাই। কিন্তু এই প্রাথমিক ধারণা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বারবার আগাপাশতলা ভুল প্রমাণিত হচ্ছে - বিশেষত এই ভণিতা ও মুখোশ-সর্বস্ব আধুনিক সভ্যতায়।

খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ বছর আগে আবিষ্কার হয় লোহা। আর লোহা থেকে ইস্পাত তৈরি হয় উনবিংশ শতকের গোড়ায়। ১৮৫৬ সালে ইস্পাতের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু। গৃহনির্মাণে ইস্পাতের প্রথম ব্যবহার ‘র্যাণ্ড ম্যাকনালি বিল্ডিং’ শিকাগোয় ১৮৯০ সালে। এই ইস্পাতের হাত ধরে প্রযুক্তির বিস্ফোরণ হলো পরবর্তী সময়ে। এবং সেই থেকে নির্মাণশিল্পের আধুনিক যুগে এই ‘আকার’ ও ‘আচরণ’-এর পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে শুরু করলো প্রযুক্তি, তৎসহ স্থান ও নির্মাণ উপাদানের ব্যবহার। এর সাথে যুক্ত হলো স্থানীয় ভৌগোলিক ও সামাজিক আবহাওয়া ও সংস্কৃতি। নকশানির্মাণে এরা সবাই হাতে হাত মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ হলো।

তাহলে দাঁড়ালো এই যে - স্থাপত্য আদপে শিল্প এবং প্রযুক্তির সঠিক আত্মীকরণের মাধ্যমে নকশা পরিকল্পনা তৈরি করে নির্মাণ পরিচালনা ও সমাধা করে। নকশা প্রস্তুতির সময় ভবনের উদ্দেশ্য, আবহাওয়া, সংস্কৃতি ও সাজসজ্জার সামগ্রিক ভারসাম্য বজায় রাখাটাই আসল মুন্সিয়ানার কাজ।

অর্থাৎ সাধারণভাবে কোনো ভবন নির্মাণের নকশা ভবনটির আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে তাদের পারস্পরিক অবস্থান ও অবস্থানক্ষেত্রের মাপ নির্দিষ্ট করে, আলো হাওয়ার স্বাভাবিক প্রবাহকে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করে, নির্মাণোপযুক্ত মালমশলা সহযোগে একটা ত্রিমাত্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাধান করে। সেই নকশা তৈরির প্রাথমিক বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া চলাকালীন ভবনটির বাহ্যিক আকার ও আয়তনের একটা বিমূর্ত ছবি আস্তে আস্তে ফুটে উঠতে থাকে - এরপর ভবনের ভিতরের আচরণ ও বাইরের আকারের যোগসূত্রটি বারবার নকশা ঘষে-মেজে পরিশীলন পদ্ধতির মাধ্যমে স্থাপন করে ভবনটি অন্দর-বাহিরে সম্পূর্ণ রূপ দেওয়া হয়। নকশানির্মাণের এটাই স্বাভাবিক যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া।

উল্টোটাও যে হয় না তা নয়। অর্থাৎ, পূর্বনির্দিষ্ট বাহ্যিক আকারকে নকশা পরিকল্পনা পদ্ধতির মধ্যে প্রাথমিক শর্ত হিসেবে আরোপ করে আভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রসহ অন্যান্য সব বিষয় ও প্রযুক্তিকে সেই মাপে সেই আকার-আয়তনের বশ্যতা মানতে বাধ্য করা হয়। সোজা কথায়, ভিতরের ব্যবহারিক জায়গাগুলি বাইরের খোলসের মাপে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও পরিমাপ মানানসই করে নেয় - সোজা বাঙলায় আপোষে রফা করে। পৃথিবীর স্থাপত্যের ইতিহাসে এমন ভবনের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হলেও নগন্য নয়।

যে কোনো ভবনের ক্ষেত্রেই উপরোক্ত ঐ দুটির বাইরে নকশা পরিকল্পনা পদ্ধতির অন্য বিকল্প পথ নেই। বড়ো নাগরিক ভবনের নকশার ক্ষেত্রে আরো কিছু শর্ত আছে। নাগরিক ভবন মানে যেখানে প্রচুর মানুষের সমাগম হয় - সুতরাং সেখানে ভবনের বাইরেও সমাগত জনসংখ্যার অনুপাতিক মুক্ত প্রশস্ত পরিসর এবং পরিবেশগত সুযোগ-সুবিধা অবশ্যাম্ভাবী - যেমন খোলা আকাশের নিচে মেলামেশার আড্ডাস্থল, চা-জলখাবারের সাময়িক সম্ভ্রান্ত আয়োজন, কংক্রিটের সাথে পরিবেশের পারস্পরিক ভারসাম্যের প্রয়োজনেও প্রচুর গাছপালা বাগানচেয়ার সহ বাগিচাবাগান, টুকটাক বাণিজ্যবিপণী, বৃহৎ ভবনের চারপাশে ঘুরে বেড়ানোর মনোরম জায়গা, যা নিসর্গের সঙ্গে ভবনটির আত্মীয়তার অনুঘটক হিসেবে কাজ করে এবং জনমানসকেও সেই অনায়াস আত্মীয়তায় উদ্বুদ্ধ করে। শুধু তাই নয়, ভবনটির স্থাপত্য সেই এলাকার সামগ্রিক সাধারণ স্থাপত্যের ওপর কী প্রভাব ফেলতে পারে, সেটা সাধারণ মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য এবং শুভ কিনা - সেই দায়ও মাথায় রাখতে হয় নকশা পরিকল্পনার সময়ে। মানুষের গ্রহণযোগ্যতার আর একটা দিক আছে - মাপ বা স্কেল। রাস্তায় পড়ে থাকা ছোট্ট ঢিল যেমন পা দিয়ে ধাঁই মারার মতো তুচ্ছ, তেমনি দৈত্যাকৃতি কুতুবমিনারকে সমীহ করার জন্য খানিক দূরত্ব লাগে - অর্থাৎ মানুষের দৈনন্দিন যাপনের মাপের সঙ্গে ভবনের মাপের একটা সম্পর্ক থাকে, সেই অনুযায়ী সাধারণ মানুষ ভবনটির সঙ্গে আত্মীয়তার মাপ ও মান নির্ধারণ করে।

এবার আসি ধনধান্যের কথায়।

প্রথমেই যে প্রশ্ন মনে আসে, সেটা হলো - এই প্রকল্পটি কী উদ্দেশ্যে নির্মিত? এই ত্রিস্তর প্রেক্ষালয়ের কি সত্যিই নাগরিক চাহিদা ছিলো? তেমন কোনো আলোচনা সম্মেলন বা বিশেষজ্ঞ সমীক্ষার আগাম রিপোর্ট কই? অনতিদূরে একই চৌহদ্দির মধ্যে রবীন্দ্রসদন, শিশির মঞ্চ, অবনীন্দ্র সভাঘর সহ বাঙলা আকাদেমির মঞ্চ সগৌরবে বর্তমান। কিছুদিন আগেই রাজারহাটে অনুরূপ একটি ‘কনভেনশন সেন্টার’ তৈরি হয়েছে সরকারি উদ্যোগেই। তাহলে একটি নতুন প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের প্রয়োজন আদৌ ছিল কি? উদ্দেশ্য কী হতে পারে? ইতিহাস বলছে - বিভিন্ন কালে রাজগৌরবের অমর কীর্তিস্বাক্ষরিত সৌধ নির্মাণ হয়, যার মূল উদ্দেশ্য একাধারে রাজার বিপুল ‘ধন’সম্পদের প্রতি সমীহ আদায় ও সেই ধন(লক্ষ্মী)ভাণ্ডার থেকে ‘ধান্য’ বিতরণের মহিমা প্রচার - এসব ক্ষেত্রে ভবনের ব্যবহারিক উদ্দেশ্য নিতান্তই গৌণ - আমরা সাম্প্রতিককালেও এমন বিপুল ঐতিহাসিক নির্মাণের একাধিক উদাহরন দেখেছি - যেমন গুজরাটে তিন হাজার কোটি টাকায় ১৮২ মিটার উঁচু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ব্রোঞ্জমূর্তি - ঐক্যের মূর্তি - যার সাথে বৃহত্তর নাগরিক সমাজের সামাজিক বা অর্থনৈতিক সমস্যার কোনো সমাধানঐক্যের সূত্র নেই, তেমন কোনো দায়িত্ববোধের ইঙ্গিতও নেই।

ত্রিমাত্রিক ছবি।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের ভজনাসূত্রে ‘ধনধান্য’ সম্পর্কে যা যা তথ্য উঠে আসছে, সেই অনুযায়ী -

১। ভবনের আকার পূর্বনির্ধারিত। নির্ধারক কে বা উদ্দেশ্য কী সেসব প্রশ্নের উত্তর সবাই জানে। কিন্তু প্রশ্নটা - শঙ্খই কেন - এই বিপুল বৃহদাকার শঙ্খ কিসের প্রতীক?

'শঙ্খ' শব্দটির জন্ম দুটি সংস্কৃত শব্দ 'শাম' ও 'খাম' থেকে। 'শাম' অর্থ শুভ এবং 'খাম' অর্থ জল। এই দুই শব্দের মিলনে সৃষ্ট 'শঙ্খম্'। ধর্মীয় মতে - বিষ্ণু ও লক্ষ্মী দুজনেরই হাতে থাকে শঙ্খ - শঙ্খ শুভত্বের প্রতীক - শঙ্খ থাকলে গৃহে লক্ষ্মীর বাস - শঙ্খপুজোয় মনস্কামনার পূর্ণতা ও অশুভ আত্মাশক্তির বিনাশ - 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ' বলছে - শঙ্খে রাখা জল ছিটিয়ে দিলে পরিবেশ বিশুদ্ধ হয়। শঙ্খধ্বনি থেকে তিন ধরণের শক্তি উৎপন্ন হয় -

ক) চৈতন্য - যা শাঁখের খোলসের মধ্যে বৃত্তাকারে ছড়ায়,

খ) ধ্যান - যা তির্যকপথে ছড়ায়, এবং

গ) আনন্দ - যা শাঁখের মধ্য থেকে বেরিয়ে সবার অন্তরে ছড়িয়ে পড়ে।

বাস্তু মতে আবার শঙ্খ আর্থিক দূর্গতি ও সাংসারিক অশান্তি দূর করে। এখন ‘শঙ্খ’ আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় নয়।

তাই অলমিতি বিস্তরেণ। উপরোক্ত শঙ্খ সম্পর্কিত ধর্মীয় কিছু কিছু বিশ্বাসের সঙ্গে বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও কৌশলগত অবস্থানের আপাত আশ্চর্য মিল নিয়ে আলোচনাও এ নিবন্ধের সীমানাবহির্ভুত।

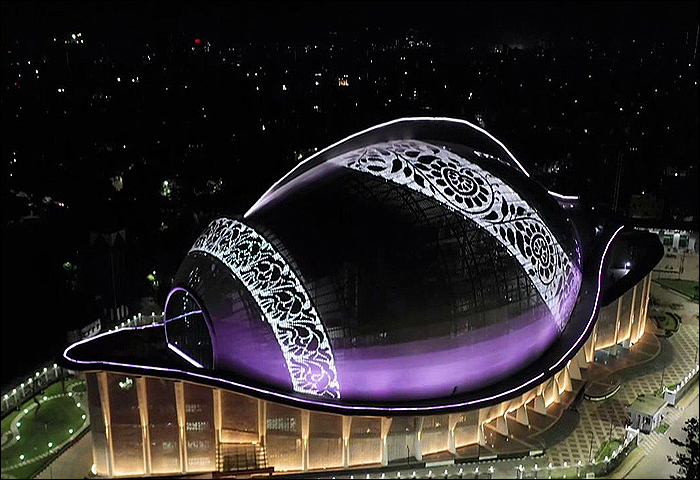

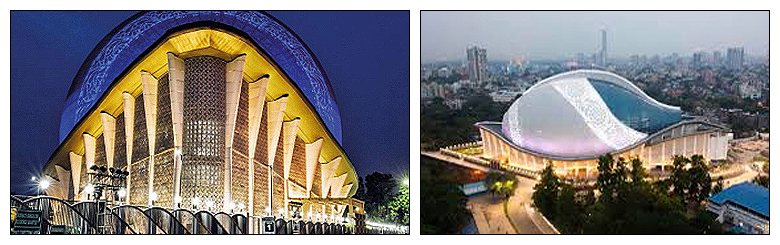

একজন স্থাপত্যবিদ হিসেবে আমার মতে, শঙ্খের এই বিশাল বিপুল দৈত্যাকার আকারের অভিনব ‘ধনধান্য’ ভবন এক দাম্ভিক একনায়কোচিত অহঙ্কারের পরিকল্পিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বহনকারী নজির হিসেবে ভবিষ্যৎ বাঙলার সামাজিক রাজনৈতিক ও লোকইতিহাসে ঠাঁই পাবে। একনায়ক মানেই নায়কোচিত মোহাবেশের মুখোশ-আড়ালে ক্রুর হিংস্র শয়তানের মুখ। অকাট্য প্রমাণ ভবনের বহিরাকৃতিতেই নিহিত। আকাশ দূরত্ব থেকে এক আশ্চর্য সুন্দর অনন্যসাধারণ অভিনব নীলসাদা কারুকাজসমৃদ্ধ প্রকাণ্ড এক শঙ্খ - খুব কাছে একটা বিশেষ কোণ থেকে হঠাৎ যার লুকোনো এক ভয়ঙ্কর মুখ বেরিয়ে আসে - যেন বিশাল এক কুমীরের সদন্ত হাঁ-মুখ সন্ত্রাস - দেখলে আতঙ্কে হিম হতে হয় - এও যেন ইতিহাসের এক অযাচিত নীরব শিক্ষা। ছবি দু’টি অন্তর্জাল থেকেই পাওয়া - পাশাপাশি রাখছি পাঠকের বিবেচনার জন্য।

২। যে কোনো নির্মাণ - বিশেষত সরকার বা প্রশাসন যার পৃষ্ঠপোষক - তার কতকগুলো বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্ব থাকে, যার মধ্যে পরিবেশবন্ধুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পরিবেশবন্ধুত্ব নির্ধারণের অন্যতম মাপকাঠি হলো - নির্মাণে ব্যবহৃত মালমশলায় জ্বালানি খরচের পরিমাণ - কারণ আমরা জানি জ্বালানি বেশি খরচ মানে প্রকৃতি বা পরিবেশের ক্ষতি। বেসরকারি নির্মাণে সরকার এইসব নিয়ন্ত্রণের এলাহি আয়োজন করে, আর খোদ সরকারি নির্মাণেই অনিয়ন্ত্রিত ও যথেচ্ছাচার মেনে নেওয়া যায়না। বোঝাই যাচ্ছে, এই প্রকল্পে প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ মতামতের ক্ষেত্র যথেষ্ট সীমিত।

৩। পারিপার্শ্বিক নাগরিক নিসর্গের সঙ্গে বেখাপ্পা - সম্ভবত সচেতনভাবেই এই বৈপরীত্ব তৈরি করা হয়েছে। আলিপুরের ওই সমৃদ্ধ অঞ্চলের স্থাপত্যনিসর্গ কিরকম? ইঁট-সুরকির ইমারত - চারদিকে বিস্তৃত বাগান - জাতীয় গ্রন্থাগার, চিড়িয়াখানা সহ আলিপুর সংশোধনাগারের মতো অভিজাত ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের মাঝখানে বেঢপ এক দৈত্যাকার শঙ্খাকৃতির ভবন যেন উড়ে এসে জুড়ে বসেছে বলে মনে হয়।

ভবনের এই আকৃতিগত বৈপরীত্ব আমার মতে পরিকল্পিত আত্মম্ভরিতার পরিচায়ক। সব স্পর্ধা বা অহঙ্কারই খারাপ নাও হতে পারে। যে কোনো চমকের তীব্র আকর্ষণশক্তি সাময়িক জনপ্রিয়তাও এনে দেয়। যদিও সাধারণ নাগরিকজীবনে এই বৈপরীত্বের সুদূরপ্রসারী প্রভাব ভালো না মন্দ - সে বিচার সময় করবে।

৪। মালমশলার এই বিপুল অনিয়ন্ত্রিত আমদানি সহ এই বিপুলতর খরচ কতোটা যুক্তিযুক্ত - যেখানে রাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংসের মুখে - সেখানে এই অতিকায় খরচের হিসেব নিয়েও প্রশ্ন বা দূর্নীতির সন্দেহ অমূলক নয়।

৫। ফাঁকা জায়গার পরিমাণ এই প্রকল্পে আনুপাতিক হিসেবে যথেষ্ট কম - সার্বজনীন ভবনের ক্ষেত্রে ভবনের চারপাশে যতোটা খালি জায়গা রাখা উচিত - শুধুমাত্র আলোবাতাসের কারণেই নয়, সার্বজনীন নাগরিক ভবনের পাশে প্রয়োজনীয় যতোটা জায়গা থাকা উচিত - তা নেই। মোট জমির প্রায় ৬০ শতাংশ জমিই ভবনের ভিত গ্রাস করে নিয়েছে।

স্থাপত্য বস্তুত যে কোনো সমাজের অন্যতম বিশিষ্ট দর্পণ - ইতিহাস, সময় ও রাজনীতির স্বাক্ষর। এখন সেই সূত্রেই কিছু প্রশ্ন মনে আসছে - এ ধরণের একটা মূল্যবান নাগরিক ভবনের নির্মাণের ক্ষেত্রে যে কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো - সরকার নাগরিক চাহিদা ও পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঘোষণা করে অভিজ্ঞ ও যোগ্য স্থপতিদের মধ্যে একটা মুক্ত স্বচ্ছ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে সেরা সমাধান নির্বাচন করে। কিন্তু প্রশ্নগুলোও এই বিবৃতির মধ্যেই লুকিয়ে আছে।

এক - নাগরিক চাহিদা সত্যিই ছিলো কি?

দুই - স্থপতিদের অভিজ্ঞতা বা যোগ্যতা কি আনুগত্য ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার হবে?

তিন - মুক্ত স্বচ্ছ? সমাজে কোথায় মানুষ তেমন আবহাওয়া উপভোগ করে?

চার - নির্বাচন! - এ ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা কি সুখের?

পাঁচ - এই বিপুল অর্থ (ঘোষিত পরিমাণ ৪৪০ কোটি) অর্থের যোগান কোত্থেকে হলো, রাজ্যের আর্থিক বাজেটে কোন খাতের বরাদ্দ কাটছাঁট হলো?

আর সর্বোপরি - আমরা কি সত্যিই কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে আছি?

শুধু সংবাদমাধ্যমের তথ্যের ভিত্তিতেই এই প্রযুক্তিগত আলোচনা - সুতরাং অসম্পূর্ণ - ভবনের ভিতর সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যুক্ত হলে হয়তো এ নিবন্ধ সম্পূর্ণ হতো। অবশ্য দৈনিক যাপনে দৈত্যাকার মিথ্যা ও অসম্পূর্ণতার নিয়ত শঙ্খধ্বনি শুনতে ইদানিং আমরা সবাই অভ্যস্ত। তাই...

‘এবার আমার হৃদয়-ক্ষত

ভেবেছিলেম হবে গত,

ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত হব নিষ্কলঙ্ক

পথে দেখি ধূলায় নত তোমার মহাশঙ্খ।’

কৃতজ্ঞতাঃ

● শৌভনিক রায় (স্থপতি অধ্যাপক)

● অনিন্দ্য বসু (পেশাদার স্থপতি)